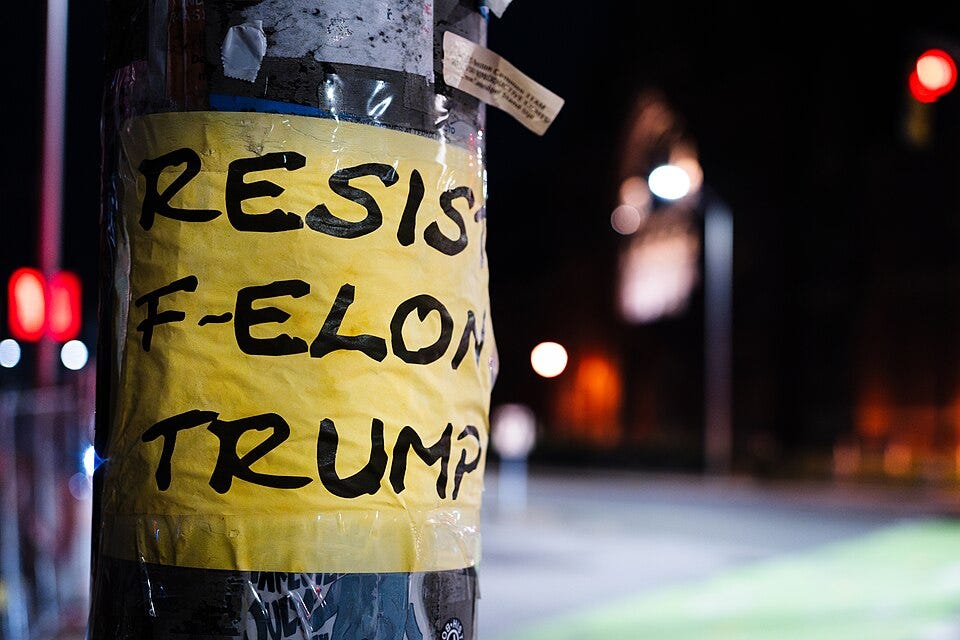

O ti pieghi o paghi: la resistenza di Harvard contro la Casa Bianca

L'amministrazione Trump congela 2,2 miliardi di fondi a Harvard. L'ateneo fa ricorso contro l'ingerenza politica, rifiutando il compromesso accettato dalla Columbia

Quando, nell’aprile scorso, l’amministrazione Trump inviò a Harvard una lettera con richieste su governance, programmi di diversity e gestione delle proteste studentesche, la percezione generale fu che si stesse aprendo qualcosa di più di un confronto tecnico, e non a torto: in poco tempo la Casa Bianca congelò oltre 2,2 miliardi di dollari in fondi per la ricerca, mise in discussione lo status fiscale dell’università e revocò la certificazione che consente di ospitare studenti internazionali con visto F-1.

Il quadro di questa vicenda si compone a strati: provvedimenti diversi in tempi ristretti, motivazioni ufficiali che richiamano la necessità di contrastare episodi di antisemitismo e poi nel concreto fanno tutt’altro, risposte immediate dell’università e un ricorso ai tribunali che segnala la volontà di contestare la legittimità delle misure. Nel campus e a Washington circolano interpretazioni differenti, ed è in questa distanza che si colloca il cuore di questa vicenda.

Per capire come si è arrivati a uno scontro di queste proporzioni tra il governo federale e una delle università più influenti del mondo, occorre seguire il percorso che da una lettera formale ha portato a un contenzioso di ampia portata sotto molteplici aspetti.

La lettera che apre la crisi

La comunicazione inviata da Washington chiedeva a Harvard cambiamenti su criteri di ammissione, programmi di diversity, regole disciplinari e presenza di pluralismo politico nei dipartimenti, collegando questi interventi alla possibilità di perdere fondi federali alla ricerca. L’università rifiutò le condizioni: per Harvard, accettarle avrebbe significato permettere al governo di incidere su processi che le università statunitensi hanno sempre regolato in autonomia.

La ritorsione del governo arrivò in breve tempo, con il blocco di oltre 2,2 miliardi di dollari destinati a laboratori, centri di ricerca e programmi scientifici. Il congelamento riguardò progetti in ambiti senza alcun nesso con le motivazioni ufficiali del provvedimento: molti dei fondi sospesi, infatti, finanziano attività prive di legami con gli episodi di antisemitismo indicati dalla Casa Bianca.

La decisione ha portato Harvard ad avviare un ricorso formale contro diversi dipartimenti federali.

La battaglia legale

La causa depositata a Boston contesta la natura del provvedimento e denuncia la violazione dell’Administrative Procedure Act, che impone procedure chiare e motivate per misure di questo tipo. La strategia di Harvard punta quindi a mostrare l’assenza di un legame diretto tra progetti colpiti e motivazioni invocate.

In risposta, il presidente Trump annunciò che la Casa Bianca avrebbe valutato la posizione fiscale dell’università, tutelata dallo status 501(c)(3) relativo agli enti non-profit. Tuttavia, un presidente non può ordinare all’IRS, l’Agenzia delle Entrate americana, di colpire un singolo ente. Eventuali modifiche, infatti, richiedono audit, motivazioni formali e un percorso regolato da norme che vietano interferenze politiche.

Quale ulteriore ritorsione, lo Homeland Security revocò all’ateneo la certificazione necessaria per iscrivere studenti con visto F-1. L’obiettivo è stato subito molto chiaro: Harvard, fiore all’occhiello dell’accademia statunitense, fa della sua capacità di attrarre i migliori cervelli da tutto il mondo uno dei suoi punti di forza.

La risposta fu immediata. Harvard fece subito ricorso e la giudice federale Allison Burroughs sospese il provvedimento il giorno seguente. Il caso ha richiamato un precedente del 2020, quando un provvedimento simile fu ritirato dopo il ricorso presentato da Harvard e MIT.

Alan Garber, confermato presidente permanente dell’ateneo nell’agosto 2024 dopo un periodo ad interim, intanto si trova impegnato a coordinare la strategia legale e la comunicazione istituzionale in un contesto segnato da pressioni esterne e discussioni interne. La linea scelta da Harvard mira a evitare un precedente che possa ampliare il potere dell’esecutivo sulle politiche accademiche, assumendo sulle proprie spalle il ruolo di capofila del mondo universitario statunitense nei confronti delle ingerenze politiche di Donald Trump.

La reazione del mondo accademico

Le altre università, intanto, interpretano il caso Harvard come una prova di ciò che il governo federale intende applicare nei confronti delle istituzioni educative ritenute poco in sintonia con la linea politica dell’esecutivo.

Tuttavia, c’è chi si è piegato alle richieste. Un caso che mostra il diverso approccio è quello della Columbia University. Dopo il congelamento dei fondi a marzo, l’ateneo ha proseguito i negoziati fino a firmare in luglio un accordo transattivo con il governo federale: oltre 220 milioni di dollari pagati per risolvere le dispute pendenti e riottenere i fondi interrotti. L’ateneo si è impegnato a rivedere i processi disciplinari per le proteste, ad adottare la definizione federale di antisemitismo e a porre un tetto sulle attività di diversity e sugli insegnamenti sul Medio Oriente. L’esito del caso Columbia è diventato un segnale, nei corridoi delle università: cedere può salvaguardare i fondi federali, ma comporta un compromesso sostanziale sull’autonomia accademica.

Il concetto è quello del bastone e della carota: chi si piega viene premiato, chi si oppone viene sanzionato. A dimostrazione di ciò, nell’autunno del 2025 l’amministrazione Trump propose un nuovo accordo, denominato Compact for Academic Excellence in Higher Education, inviato a nove università d’élite. Tra le richieste figuravano la sospensione dell’aumento delle rette per cinque anni, la limitazione degli studenti internazionali a un tetto massimo del 15 per cento, il divieto di considerare sesso o genere nelle ammissioni e l’adozione di definizioni restrittive di genere e identità, a fronte di benefici miliardari.

La formula del compact mostra come l’amministrazione Trump abbia costruito un nuovo modello di pressione, con l’offerta di incentivi per chi accetta i cambiamenti dettati dal potere politico. Tuttavia, diversamente dalla Columbia, atenei come MIT, Brown, Penn, USC, Virginia, Dartmouth e Arizona hanno respinto la proposta, preferendo il rischio di vedere i fondi pubblici evaporare piuttosto che accettare l’ingerenza.

Un fattore reputazionale che pesa

Nel quadro di tensioni tra Harvard e il governo federale rientra anche un elemento reputazionale emerso negli stessi mesi del contenzioso. L’università ha infatti avviato un’indagine interna sui rapporti tra alcuni ex dirigenti e Jeffrey Epstein, dopo la pubblicazione di nuove comunicazioni che documentano contatti avvenuti fino al 2019 con l’ex presidente Lawrence Summers. L’inchiesta non riguarda le azioni dell’attuale amministrazione dell’ateneo, né incide in modo diretto sui provvedimenti presi dalla Casa Bianca, ma ha contribuito a esporre Harvard a un’ ulteriore pressione pubblica in un momento di forte conflittualità istituzionale. L’apertura del procedimento mostra come, oltre alla disputa con Washington su fondi, status fiscale e visti, l’università abbia dovuto confrontarsi anche con questioni interne che ne hanno indebolito la posizione nel dibattito nazionale.

Un contenzioso con ampie conseguenze

La controversia tra Harvard e la Casa Bianca evidenzia un cambiamento nel rapporto tra potere politico e mondo accademico. I tre assi del contenzioso – fondi, status fiscale e visti – mostrano un metodo di intimidazione studiato a tavolino, con strumenti diversi usati in tempi ravvicinati per ottenere effetti che superano di gran lunga il perimetro dell’università coinvolta.

Il nodo centrale riguarda il ruolo che lo Stato intende assumere nella regolazione della vita interna delle istituzioni educative e i tribunali dovranno stabilire se gli interventi dell’amministrazione rispettano i limiti fissati dalla legge, o se rappresentano un uso improprio di poteri amministrativi e fiscali. In questo senso, una discriminante importante è l’indipendenza dei giudici e, in ultima istanza, della Corte Suprema, saldamente in mano a una supermaggioranza conservatrice legata a doppio filo al GOP e a Donald Trump.

Quello che oggi appare come un confronto tra Harvard e Washington potrebbe definire i limiti dell’autonomia universitaria per anni a venire. Se i tribunali dovessero stabilire che il governo federale ha il diritto di imporre condizioni sulle università private in cambio di fondi, si aprirebbe una nuova fase in cui l’istruzione superiore verrebbe trattata come un soggetto regolato dal potere esecutivo anziché da collegi accademici indipendenti.

Allo stesso tempo, se la resistenza di Harvard e di altre istituzioni che rifiutano compromessi ottenesse successo giuridico, potremmo assistere invece a un rafforzamento del principio secondo cui le università che ricevono fondi pubblici mantengono comunque il diritto di autonomia interna. In entrambi i casi, le ricadute della decisione finale per il sistema universitario statunitense e per la ricerca globale, saranno alte.