Sfida ai confini del mondo. La vera storia di Master and Commander – Parte I

Gli eventi reali da cui hanno preso ispirazione il romanzo di Patrick O'Brian e il film con Russell Crowe.

Chi abbia visto Master and Commander, il film del 2003 di Peter Weir, ne ricorderà a grandi linee la trama: nel 1805, all’apice delle guerre napoleoniche, mentre Lord Nelson è alla caccia della flotta combinata franco-spagnola di Villeneuve e Napoleone è in procinto di lanciare la campagna di Ulm che porterà all’annichilimento dell’armata austriaca di Mack, una fregata inglese – la piccola HMS Surprise – va in caccia nei mari del sud dell’Acheron, una più grande e potente nave corsara francese di costruzione statunitense.

Dopo mille peripezie e una memorabile visita alle isole Galápagos, la nave inglese riuscirà infine a trionfare sul suo avversario grazie ad un ingegnoso camuffamento e a prezzo di un ultimo, sanguinoso scontro. La trama del film prende direttamente ispirazione dal decimo romanzo della saga di Aubrey e Maturin (The Far Side of the World, 1984) firmata dalla penna del celebre scrittore Patrick O’Brian, i cui venti romanzi di avventure marinaresche – ambientati a cavallo fra guerre rivoluzionarie e napoleoniche – hanno contribuito in modo determinante a riportare all’attenzione del grande pubblico di lingua inglese questo fondamentale periodo della storia moderna: il periodo che ha visto gettare le fondamenta del predominio britannico sui mari, destinato a durare quantomeno sino al 1941.

Il romanzo di O’Brian, tuttavia, è ambientato nel 1812 e l’antagonista del capitano Aubrey è costituito dalla fregata statunitense USS Norfolk, sostituita in fase di adattamento cinematografico da un fantomatico corsaro francese per non urtare la sensibilità del pubblico statunitense. Meno noto, tuttavia, è che la storia raccontata da O’Brian – e a sua volta dalla pellicola di Weir – è ispirata a fatti reali se possibile più avvincenti e intricati del loro doppio romanzesco: di mezzo vi è una fregata inglese con alle spalle un’impressionante sequenza di vittorie; un aggressivo e indisciplinato capitano statunitense ossessionato dai mari del Sud e dalla gloria militare; e una strana guerra – quella del 1812 fra Stati Uniti e Regno Unito – sulle cui cause converrà spendere qualche parola.

Le cause immediate del conflitto

Il conflitto scoppiato fra i due Paesi nel 1812 e destinato a protrarsi sino al Trattato di Ghent del 1815 può essere ricondotto ad un insieme di cause più immediate, condizionate tuttavia da soggiacenti dinamiche di lungo periodo. Le prime sono inseparabili dalla guerra a oltranza che per ventitré anni – fatta eccezione per la breve tregua sancita dal Trattato di Amiens – vide la Francia prima rivoluzionaria e poi napoleonica opposta alla Gran Bretagna.

Dopo il conseguimento del dominio dei mari da parte inglese con il trionfo di Trafalgar del 1805, e il consolidamento del predominio continentale da parte francese con la disfatta dei coalizzati e la Pace di Tilsit del 1807, era divenuto sempre più evidente come l’asimmetria esistente fra i due contendenti escludesse la possibilità di una soluzione di carattere puramente militare: umiliata l’Austria, smembrata la Prussia, piegata – almeno temporaneamente – la Russia, né la Gran Bretagna disponeva di un braccio continentale per far guerra ai francesi in terraferma; né la Francia possedeva un dispositivo navale tale da portare la guerra nelle isole britanniche.

Nella speranza di logorare un avversario la cui base di potere era inattaccabile da parte dell’altro, la parola passò alle sanzioni economiche: all’Order in Council del 16 maggio 1806, col quale gli inglesi estendevano il blocco dei porti francesi a tutti gli scali atlantici sino alla foce dell’Elba, Napoleone rispondeva col Decreto di Berlino del 21 novembre che sanciva il blocco delle isole britanniche. Era la nascita ufficiale del famoso Blocco continentale, sino al 1813 costantemente rafforzato, esteso, perfezionato al fine di strangolare la potenza economica e finanziaria inglese: non soltanto, da allora innanzi, qualsiasi cittadino britannico su suolo francese sarebbe stato passibile di arresto ed ogni bene britannico suscettibile a confisca, ma persone e merci neutrali che avessero anche solo fatto scalo in territorio britannico sarebbero state assoggettate al medesimo trattamento.

Il governo britannico rispose a questa sfida con gli Orders in Council del 6 e dell’11 novembre del 1807, che riservavano a beni e persone francesi un analogo trattamento: la ritorsione di Napoleone non si fece attendere, con il Decreto di Milano del 17 dicembre 1807 che dichiarava preda bellica qualsiasi nave che fosse stata perquisita in alto mare dai britannici o assoggettata al pagamento di qualsivoglia tipo di dazio o imposta da parte delle autorità britanniche. Era evidente che a fare le spese di tale fuoco incrociato di decreti fossero proprio i neutrali, colpiti duramente da ambo i contendenti; e con la quasi totalità delle medie potenze europee assoggettate alla Francia, o sotto l’influenza della Gran Bretagna, era altrettanto evidente che a subire le più gravi conseguenze dell’intensificarsi della guerra economica anglo-francese fosse l’unica grande potenza commerciale dell’epoca ancora sovrane e neutrale: quella statunitense.

Stato agrario o potenza commerciale?

Se i commerci statunitensi erano colpiti in egual misura dai provvedimenti inglesi e francesi, per qual motivo Washington avrebbe finito per combattere contro una potenza, quella della Gran Bretagna, che ben più di quella francese era in grado di strangolarne i traffici, proiettarsi sino alle sue coste e portare la guerra sul territorio nazionale? La motivazione più immediata – e quella esibita dal governo statunitense con maggiore insistenza – era costituita dalla deprecata abitudine inglese di fermare i bastimenti neutrali per sottoporre ad arruolamento forzato i cittadini britannici che fossero stati scovati fra gli equipaggi: si trattava di una pratica palesemente illegale, ma portata avanti da Londra con quella tracotante indifferenza sovente mostrata dalle grandi potenze nel rapportarsi con le piccole.

Una prassi, soprattutto, che colpiva in particolar modo i commerci degli Stati Uniti a causa dell’alto numero di marinai inglesi che servivano a bordo della sua flotta mercantile. L’impressment (cioè la questa pratica di reclutamento coatto) portato avanti dalle autorità britanniche – e dettato dalla vitale necessità di rimpolpare gli organici di una flotta che si ergeva come ultimo baluardo fra le coste inglesi e gli eserciti di Napoleone – avrebbe seguitato a provocare imbarazzanti incidenti diplomatici, se non addirittura riprovevoli spargimenti di sangue; con ciò contribuendo al montare della tensione sino all’epilogo del 18 maggio 1812, allorquando si giunse alla dichiarazione di guerra da parte di Washington.

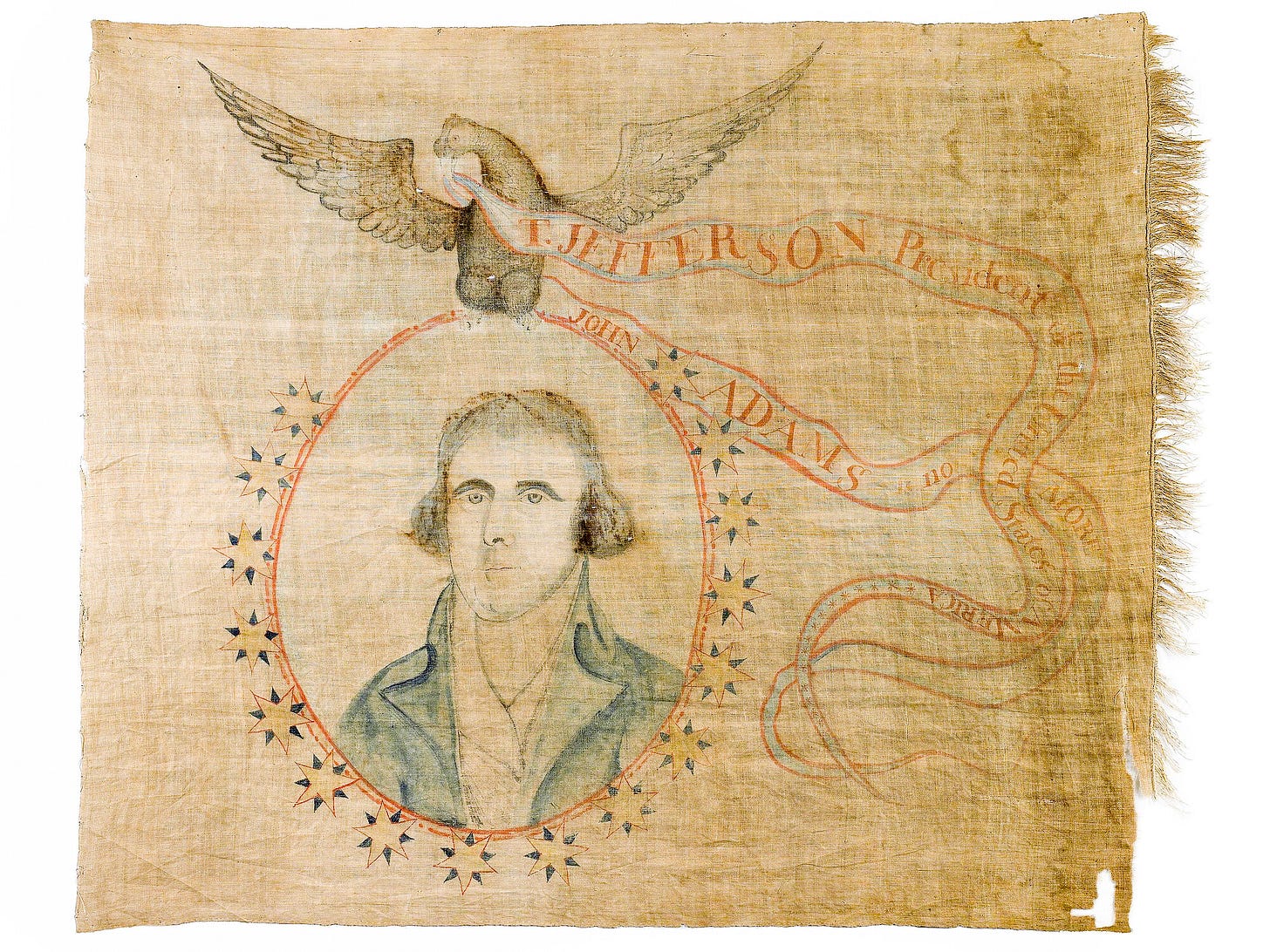

A pesare sulle relazioni anglo-americane si aggiungeva però un altro fattore: come espresso icasticamente da Thomas Jefferson, si doveva per prima cosa «resistere alle iniziative dell’Inghilterra poiché sono quelle che [più] vitalmente si ritorcono contro di noi». In altri termini, poiché il braccio della potenza inglese era più lungo di quello francese, e maggiormente in grado di colpire gli interessi statunitensi, tanto più importante era contrastare questo invece di quello. Di quale natura fossero poi – a parere di Jefferson – gli interessi della nazione, è quesito che permette di andare al fondo del conflitto per coglierne le ragioni di lungo periodo.

L’asserzione jeffersoniana rifletteva non soltanto la sua nota anglofobia, ma anche l’esigenza – da lui profondamente sentita – di recidere le relazioni fra i neonati Stati Uniti e l’altra sponda dell’Atlantico: ambizione che sotto la sua presidenza avrebbe acquisito carattere programmatico. Nel suo vagheggiare una nazione esemplata sul modello idealizzato della Roma repubblicana, Jefferson avrebbe sempre vissuto i contatti politici con la vecchia Europa come contaminanti e fondamentalmente destabilizzanti il neonato ordine politico e sociale americano, identificando nei traffici commerciali i canali di diffusione di tale contagio.

La sua visione di uno Stato di respiro continentale, esteso auspicabilmente sino alla costa del Pacifico, da un canto chiamava in causa una ridefinizione della natura degli Stati Uniti come potenza isolazionista ed una sua articolazione interna come lasca confederazione di stati a vocazione agraria. Dall’altro si traduceva in una politica aggressiva tanto in ambito domestico che internazionale: la realizzazione di un simile progetto politico richiedeva infatti sia la distruzione del partito federalista, politicamente radicato nelle élites a vocazione mercantile eminenti soprattutto nel New England; sia l’espansione territoriale ai danni delle nazioni indiane, dei possedimenti francesi, della Florida spagnola e infine del Canada britannico. Tutti territori che gli Stati Uniti si sarebbero dovuti impegnare a “liberare” e incorporare.

La spedizione di Lewis e Clark del 1804-06, l’incentivo alla fondazione di stazioni commerciali lungo la West Coast e soprattutto il Louisiana Purchase del 1803, che avrebbe aggiunto agli Stati Uniti territori per più di 2 milioni di kmq, costituiscono altrettanti snodi fondamentali della traduzione in concreto atto politico della visione continentale jeffersoniana. La sua gestione, sino al 1809, della montante crisi con la Gran Bretagna rappresenta una dimostrazione non meno evidente dei medesimi principii politici. Ai due Orders in Council del novembre del 1807 Jefferson avrebbe reagito con l’Embargo Act del successivo 22 dicembre: esso tentava maldestramente di far leva sul governo britannico alle prese col Blocco continentale francese, proibendo ai mercantili stranieri di approdare nei porti statunitensi e al contempo ai mercantili statunitensi di commerciare con le nazioni straniere.

L’effetto sulla Gran Bretagna, in grado di compensare le perdite agendo su altri mercati come quello sudamericano (apertosi dopo il collasso dell’autorità di Madrid) fu minimo: al contempo, però, il commercio nazionale ne uscì devastato, soprattutto nella misura in cui gli Stati Uniti si erano andati affermando, a partire dal 1793, come una potenza commerciale esportatrice con una particolare vocazione per l’intermediazione.

Anche nei traffici sviluppatisi nell’arco del ventennio precedente con la Cina e l’Indonesia, infatti, gli scali statunitensi fungevano principalmente da entrepôt, ossia da piazze di scambio: essendo gli Stati Uniti privi di un mercato interno sufficientemente vasto da assorbire una tale offerta di beni di lusso, questi ultimi venivano principalmente riesportati verso le piazze commerciali europee con ampi margini di guadagno.

Quantunque il soffocamento dei commerci collimasse con le convinzioni ideologiche di Jefferson, sul piano pratico i suoi contraccolpi si rivelarono impossibili da gestire: con grande apprensione di Albert Gallatin, Segretario al Tesoro, il 1808 si chiuse in forte deficit per un governo federale le cui attività erano in massima parte finanziate dai proventi dei dazi doganali. Porti privi di un forte retroterra produttivo e quindi massimamente dipendenti dalle transazioni commerciali con l’estero, come Salem, entrarono in una fase di decadenza cui la guerra del 1812 avrebbe inferto il colpo di grazia; lungo tutta la costa atlantica fiorì il contrabbando in violazione dell’embargo federale. Jefferson sarebbe stato costretto a revocare l’embargo il 1° maggio 1809 – due giorni prima della scadenza del suo secondo mandato – pur rimanendo vigenti le restrizioni contro Francia e Gran Bretagna. Egli poté tuttavia contare su una sostanziale prosecuzione delle sue politiche da parte della susseguente presidenza Madison, uomo che di Jefferson era stato Segretario di Stato negli otto anni precedenti e che del partito democratico-repubblicano aveva sempre costituito il concreto organizzatore politico quanto Jefferson ne era stato l’indiscusso ideologo.

Il 1° maggio 1810, allo scadere del Non Intercourse Act che aveva posto fine all’impopolare embargo, la presidenza Madison fece un ultimo sforzo per regolarizzare le relazioni con almeno uno dei due belligeranti e così riprendere i propri commerci in relativa sicurezza; ma l’amministrazione, abilmente giocata da Napoleone, avrebbe finito per non ottenere nulla dai francesi e per imboccare la strada della guerra con gli inglesi. Attraverso il Macon’s Bill No. 2 il governo tentò di porre Parigi e Londra una contro l’altra, annunciando che se entro il 3 mmarzo dell’anno successivo uno dei due contendenti avesse abrogato la propria legislazione che danneggiava i traffici statunitensi, e se nello spazio dei tre mesi successivi l’altro non si fosse conformato a questa decisione, i commerci sarebbero ripresi regolarmente con il primo mentre il secondo sarebbe stato colpito nuovamente da embargo a norma del Non Intercourse Act.

Il governo inglese mise sul piatto una rinegoziazione degli Orders in Council a patto che gli statunitensi si piegassero alla necessità da parte della Royal Navy di seguitare con l’impressment dei marinai britannici; dal canto suo Napoleone, nell’agosto del 1810, alzò la posta promettendo la completa abrogazione, nei confronti degli Stati Uniti, delle disposizioni contenute negli editti di Berlino e Milano. Di fronte a tanta generosità Washington ristabilì le relazioni con Parigi e in capo a tre mesi tornò a colpire gli inglesi con l’embargo; Londra, che tre anni prima non si era affatto scomposta nella misura in cui il medesimo provvedimento colpiva ambo i contendenti, davanti a una decisione che stavolta favoriva l’odiato nemico reagì con estrema durezza, minacciando l’uso della forza.

A quel punto, soddisfatto di aver portato Londra e Washington in rotta di collisione e convinto di aver così assicurato il proprio fianco occidentale in preparazione della campagna di Russia, Napoleone si limitò a rinnegare la generosa offerta d’agosto; sotto il rigore dei decreti che regolavano il Blocco continentale, nel Baltico le navi francesi procedettero subito a una nuova ondata di fermi ai danni dei mercantili statunitensi che commerciavano con la Russia: le licenze dei mercanti vennero giudicate contraffatte, le navi dichiarate preda bellica pendente l’accusa di contrabbando, i carichi confiscati.

Tuttavia a dispetto di una tanto lampante dimostrazione della doppiezza francese le relazioni anglo-americane, giunte a tal punto, risultavano incrinate oltre ogni possibilità di porvi rimedio. Incidenti in mare dettati dal nervosismo e dalla voglia di rivalsa, come il cannoneggiamento da parte della fregata USS President del piccolo sloop HMS Little Belt, abbandonato con 32 fra morti e feriti a bordo; nonché il riaccendersi delle tensioni con gli indiani della Confederazione di Tecumseh alleata degli inglesi – culminate nella battaglia di Tippecanoe del 7 novembre 1811 – condussero le due nazioni alla guerra nella primavera successiva.

Strategie contrapposte

Anni di pessime scelte in materia di politica economica avevano lasciato le casse federali pericolosamente vuote alla vigilia di un conflitto che avrebbe opposto gli Stati Uniti alla prima potenza marittima del globo: a tal punto l’amministrazione Madison era a corto di liquidità da accettare un prestito di 2,5 milioni di dollari da parte di John Jacob Astor. Le ragioni di questa transazione costituiscono parte integrante della nostra storia. Si è già visto come già sotto Jefferson il governo federale avesse incentivato lo stabilimento di stazioni commerciali lungo la West Coast: l’obiettivo era quello di spodestare gli inglesi dal locale commercio di pellicce e al contempo acquisire utili punti di appoggio in previsione di una più stabile colonizzazione di quei territori.

Gli agenti statunitensi, in un primo momento, avevano trattato direttamente con le locali tribù indiane l’acquisto di pelli di foca e lontra marina, salvo in un secondo tempo prendere a organizzare in proprio imponenti battute di caccia. Le pelli così ottenute, ricercatissime sul mercato cinese, venivano poi scambiate a Canton dai commercianti statunitensi con sete, porcellane, lacche, tè e spezie come la cassia e il rabarbaro. Preminente in questo commercio era la Pacific Fur Company, controllata della American Fur Company di Astor, che proprio nel 1811 aveva fondato una stazione commerciale a Fort Astoria, in Oregon. Astor, il primo multimilionario nella storia degli Stati Uniti, al pari degli altri rappresentanti del ceto mercantile non voleva la guerra con gli inglesi e ne paventava le conseguenze; ma decisa la guerra, egli era determinato a difendere i propri interessi ad ogni costo. Il prestito al governo federale era pertanto subordinato all’impegno da parte di quest’ultimo a fare tutto quanto in proprio potere per proteggere l’impero commerciale di Astor, ad iniziare dalla base di Fort Astoria. Si vedrà come in ciò l’amministrazione Madison fallisse miseramente, guadagnandosi l’imperituro disprezzo di Astor.

Frattanto, a fronte di un potenziamento dell’esercito, che nelle intenzioni di Madison avrebbe proceduto ad una rapida annessione del Canada nel corso di quella che gli americani si figuravano come una mera parata militare, la Marina era stata pericolosamente trascurata. Nel giugno del 1812, all’inizio delle operazioni, la U.S. Navy poteva contare su appena quattordici unità pronte a prendere il mare contro le cinquecentoquindici della Royal Navy; questa superiorità schiacciante era però controbilanciata dalla concentrazione della gran parte dei vascelli di linea inglesi nelle acque metropolitane, impegnati nelle operazioni di blocco dei porti francesi da Brest ad Amburgo, mentre il naviglio minore era sparpagliato in un gran numero di stazioni navali che andavano dalla Nuova Scozia, alle Indie Occidentali, al Brasile, al Sudafrica, sino all’Oceano Indiano e all’Indonesia.

Ne conseguiva che all’inizio del conflitto, ad esempio, la squadra inglese di Halifax che più immediatamente si contrapponeva al concentramento navale statunitense, potesse contare soltanto su di un vascello di terzo rango da sessantaquattro cannoni, quattro fregate e qualche sloop. Il dispositivo navale inglese sarebbe però andato rafforzandosi inesorabilmente nel corso dei mesi successivi, e la Royal Navy avrebbe infine posto in essere un blocco talmente serrato ai porti statunitensi da paralizzare qualsiasi operazione navale e strangolare l’economia del Paese. Un simile rischieramento in forze sarebbe costato tempo e denaro; e sino a quando non avesse avuto luogo si apriva alle forze statunitensi la promettente prospettiva di effettuare in relativa sicurezza delle puntate offensive contro i traffici del nemico, da condursi sia con le potenti fregate della marina regolare che mediante il rilascio di lettere di corsa ad armatori privati.

La fregata da trentadue cannoni USS Essex era una di queste unità, sebbene meno grande e meno potentemente armata delle originarie sei fregate da quarantaquattro e trentotto cannoni – finanziate dal Naval Act del 1794 – i cui exploit avrebbero reso memorabile la guerra. Salpata il 28 ottobre 1812 dal Delaware, era al comando del trentaduenne capitano David Porter: già reduce della spedizione contro le reggenze barbaresche e di una fortunata crociera che nell’agosto precedente aveva fruttato la cattura di alcuni mercantili britannici, Porter era un ufficiale dinamico e irruente che già prima della guerra aveva caldeggiato senza successo l’idea di una spedizione statunitense nei mari del Sud.

Assegnato alla squadra del commodoro Bainbridge, egli avrebbe presto dimostrato una propensione comune ad altri famosi eroi americani: quella alla trasgressione degli ordini ricevuti in nome della gloria personale. Mentre incrociava al largo della costa del Brasile nel gennaio del 1813 Porter giunse alla conclusione che, non riuscendo a ricongiungersi a Bainbridge e in mancanza di un porto amico in cui trovare riparo, le istruzioni impartitegli di recare danno ai traffici nemici lo autorizzassero «a seguire la mia stessa rotta». Dando corpo a desideri che risalivano, come visto, a ben prima della guerra, egli si risolse pertanto a fare irruzione nel Pacifico; e ben sapendo dell’entità del sacrificio che chiedeva ai propri uomini in nome di quella missione pericolosa e incerta, provvide a far leva – come candidamente ammesso nelle sue memorie – sulla prospettiva di «un abbondante bottino e [della compagnia] delle ragazze delle isole Sandwich» (come erano allora note le Hawaii).

Due mesi più tardi, dall’altro capo dell’Atlantico, prendeva le mosse una spedizione inglese destinata fatalmente a intrecciarsi col destino della Essex. Il 25 marzo salpavano infatti da Portsmouth due bastimenti: il primo era il mercantile Isaac Todd, di proprietà della britannica North Western Company che dell’American Fur Company di Astor costituiva il principale concorrente. Riattata a trasporto truppe, la Isaac Todd aveva a bordo un contingente militare volto proprio alla cattura di Fort Astoria e alla distruzione di ogni altro insediamento americano presso la foce del fiume Columbia: la scortava la fregata da trentasei cannoni HMS Phoebe allora al comando del capitano James Hillyar.

Questi era un cinquantenne di vasta esperienza, la cui carriera era iniziata all’epoca della Guerra d’indipendenza americana e che, con gli uomini della Phoebe, era già veterano delle operazioni del 1810-11 nell’Oceano Indiano culminate nella cattura dell’isola di Mauritius e nell’invasione di Giava. Uno dei comandanti di fregata di maggior successo delle guerre napoleoniche, ed egli stesso subentrato al comando della nave a nomi del calibro di Robert Barlow e Thomas Bladen Capell, Hillyar poteva contare su di un equipaggio con già una vasta esperienza negli scontri individuali: durante la battaglia di Tamatave del 20 maggio 1811, inquadrata nella squadra del commodoro Schomberg, la Phoebe aveva infatti partecipato alla cattura delle fregate francesi Rennommée e Néréide, ambedue più grandi e pesantemente armate.

Invano Astor, venuto a conoscenza della spedizione, avrebbe implorato l’amministrazione Madison di inviare tempestivi rinforzi in Oregon: una missione di soccorso statunitense – ripetutamente pianificata ed altrettante volte procrastinata – non si sarebbe mai materializzata; tal che l’Essex, per puro caso, avrebbe finito per costituire l’unico ostacolo fra gli inglesi e il loro bottino. Fatto scalo il 10 giugno a Rio de Janeiro, Hillyar sarebbe stato ivi informato dal contrammiraglio Manley Dixon – al comando della South America Station – dell’irruzione della Essex nel Pacifico: Porter sarebbe andato presumibilmente in caccia delle ricche baleniere britanniche solitamente operanti al largo delle coste del Cile e del Perù.

Dixon non era informato della missione speciale affidata alla Phoebe e alla Isaac Todd, un affare che sebbene circolasse oramai sulla bocca di tutti l’Ammiragliato si ostinava a trattare come strettamente riservato; ma non ne aveva bisogno, giacché le sue responsabilità si limitavano alla difesa dei traffici del Cono Sud. Egli distaccò i due sloop HMS Cherub e HMS Racoon [sic] agli ordini di Hillyar e affidò a quest’ultimo istruzioni che gli accordavano la più ampia discrezionalità nel distruggere la Essex, al contempo salvaguardando gli interessi britannici nei mari del Sud e rimuovendo l’ostacolo che si frapponeva al successo dell’iniziale spedizione contro Fort Astoria.

Continua a leggere la seconda parte qui.