Scollegare la mente: quando si usava la lobotomia

La discutibile storia di una "operazione correttiva" negli Stati Uniti.

Nel 1848, durante la costruzione della ferrovia vicino alla cittadina di Cavendish in Vermont, un giovane capomastro di 25 anni chiamato Phineas P. Gage rimase coinvolto in un incidente che ha dell’incredibile: a causa di un'esplosione improvvisa, una grossa barra di metallo gli si conficcò nel cranio, interessando la zona frontale del cervello e fuoriuscendo da una guancia. Miracolosamente, Gage riuscì a sopravvivere, ma con cambiamenti nelle sue facoltà mentali e comportamentali consistenti. Il caso divenne estremamente famoso con il nome di American Crowbar Case ed è giunto a noi - e alla scienza - grazie alle testimonianze del medico di Gage, il Dottor Harlow.

Quasi un secolo più tardi, nell’estate del 1941, Rosemary Kennedy, sorella del ben più noto futuro Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald, subì una lobotomia nella sua casa a soli 24 anni e voluta fortemente dal padre Joseph a causa dei suoi - presunti - comportamenti iracondi, di frustrazione e una condotta sessuale inappropriata. Il tavolo operatorio è quello di Walter Jackson Freeman II, neurologo e docente della George Washington University e del Dottor James Wiston Watts, neurochirurgo. La procedura non andò bene: Rosemary perse completamente l’uso della parola, non riuscendo più a camminare, divenne incontinente e venne costretta a vivere per il resto della vita nell’ospedale psichiatrico di St. Coletta's School nel Wisconsin

Perché questi due casi messi assieme, apparentemente così diversi? L’American Crowbar Case è stato un importante tassello in un percorso che ha portato Rosemary Kennedy nelle mani di Freeman e Watts e, come lei, ha coinvolto altri 50.000 cittadini statunitensi, di cui anche bambini molto piccoli.

Questo mese First Aid vuole raccontare una delle storie più oscure della medicina e del suo protagonista tutto statunitense, il Dottor Freeman: un vero racconto dell’orrore, che ancora oggi ci fa trasalire al pensiero e che ci riporta ad un tempo in cui il disturbo psichiatrico di qualsiasi genere fosse un tabù più di oggi; in tempo in cui i malati psichiatrici venivano posti ai margini della società e sottoposti a pratiche crudeli ed eticamente inaccettabili secondo gli standard odierni. L’epoca in cui anche chi soffriva di un disturbo psichico qualsiasi rischiava di finire su un tavolo operatorio e non svegliarsi più o, nella peggiore delle ipotesi, perdere completamente sé stessi e la propria umanità.

Non completamente una “American Horror Story”

La lobotomia non nasce di certo negli Stati Uniti. Fin dai tempi antichi la pratica di trapanare il cranio a scopi medici è stata largamente documentata, principalmente se consideriamo l’interesse nel capire la connessione tra il nostro cervello e i nostri comportamenti. Tuttavia, verso la fine del 1800, questo interesse si espanse per comprendere le varie localizzazioni del nostro cervello in relazione alle sue patologie, specialmente i tumori e la possibilità di rimuoverli. Tale estensione arrivò anche nella prima psicochirurgia, ovvero il trattamento neurochirurgico dei disturbi psichici che affliggono una persona.

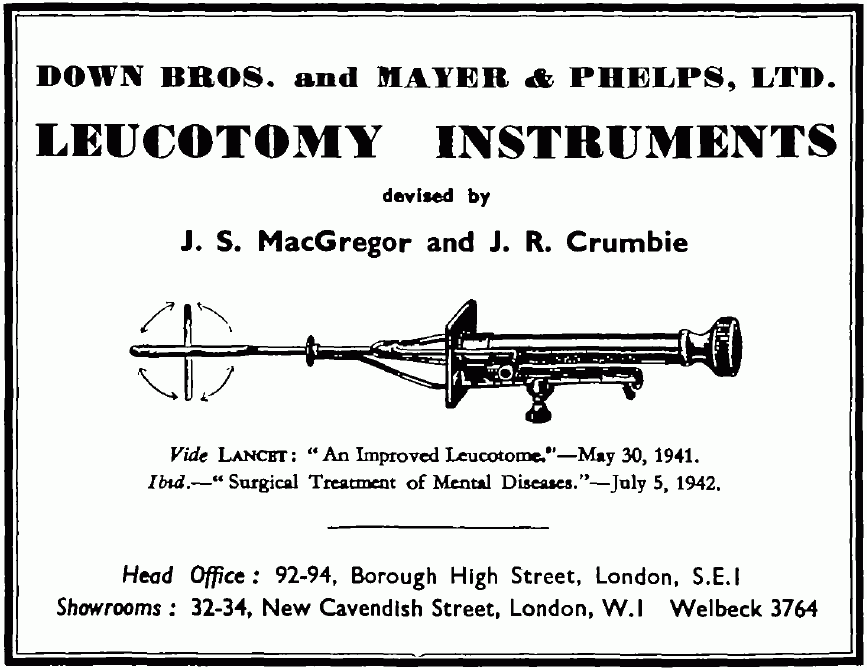

Il padre della lobotomia è il neurologo portoghese António Egas Moniz che, assieme al collega Pedro Almeida Lima, aveva studiato le connessioni tra le cortecce frontali e il talamo, una struttura all’interno del nostro cervello che integra e trasmette le informazioni sensoriali, con un ruolo nel controllo del movimento e della memoria. Insieme avevano iniziato a praticare lobotomie (o, come la chiamava Moniz, leucotomie prefrontali) nel 1936. Consisteva nel creare un foro nel cranio e iniettare etanolo per “scollegare” alcune connessioni del lobo frontale. Moniz e Lima introdussero successivamente il leucotomo, uno strumento chirurgico che permetteva agilmente di praticare la resezione della materia bianca nel lobo frontale. Il trattamento chirurgico iniziò ad essere praticato a soggetti ospedalizzati da lungo tempo a cui veniva diagnosticata depressione, schizofrenia, attacchi di panico e altri ancora. La procedura valse a Moniz il Premio Nobel per la Medicina nel 1949 «per la scoperta del valore terapeutico delle lobotomie in alcune psicosi», riconoscimento che diede legittimità alla pratica e che ancora crea controversie, visti i risultati che oggi non sarebbero contemplati in nessun trial medico.

Ego e hybris in primo piano: Walter Freeman e le lobotomie negli Stati Uniti

Tra i più grandi ammiratori e discepoli del lavoro di Moniz c’era il sopracitato Dottor Freeman. Proveniente da una dinastia di medici (il nonno materno fu consigliere medico per i Presidenti Cleveland e Roosevelt), Freeman era un uomo con una visione ad oggi anche condivisibile: la completa e definitiva eliminazione dei manicomi. In questa sua utopia, la procedura di Moniz rappresentava il vero e definitivo punto di svolta.

Freeman, tuttavia, non aveva alcuna abilitazione chirurgica e fu proprio per questo motivo che nacque il sodalizio con Watts. La prima lobotomia prefrontale su suolo americano fu praticata dal duo nel 1936 su una paziente affetta da depressione, Alice Hood Hammatt. Sulle prime la Hammatt affermò di sentirsi bene: tuttavia, dopo sei giorni iniziò a sperimentare difficoltà linguistiche, perdita dell’orientamento e agitazione. Freeman comunque si affrettò a definire il caso come un successo, tanto da invitare un giornalista-medico del Washington Evening Star a scriverne un pezzo a riguardo, elogiando la lobotomia come una delle più grandi innovazioni chirurgiche della sua generazione. Arrivò il 1942 e Freeman e Watts avevano già fatto circa 200 lobotomie, di cui il 63% mostravano miglioramenti, il 23% nessun cambiamento di sintomi e il 14% avevano registrato complicanze severe o morte1. Nonostante i risultati opinabili, la stampa continuava ad elogiare la lobotomia e il genio di Freeman, con frasi come «un mondo che un tempo pareva la dimora della miseria, della crudeltà e dell’odio, ora splende dei raggi del sole e della gentilezza»2 e dove le persone con disturbi psichiatrici passavano da «inutili» a membri efficienti della società.

Freeman però voleva di più. Ispirato da un medico italiano, Amarro Fiamberti, Freeman decise di cimentarsi nelle lobotomie transorbitali. Qual è la differenza? Se nella lobotomia prefrontale è necessario forare il cranio per recidere le connessioni, qui “l’entrata” dello strumento chirurgico è la cavità orbitale. Utilizzando uno strumento simile ad un punteruolo da ghiaccio (da lì il nome “ice pick lobotomy”, lobotomia del punteruolo da ghiaccio) chiamato orbitoclasto e un martelletto, si era in grado di fare velocemente e senza bisogno di una sala operatoria una lobotomia. Una macchina per elettroshock portatile veniva utilizzata come anestesia.

L’avvento della lobotomia transorbitale fu anche il punto di rottura con Watts, che portò Freeman a continuare da solo. Watts lamentava che la tecnica non avesse l’adeguato grado di sterilità e sicurezza. Freeman, infatti, eseguiva le operazioni senza guanti e protezioni, ma soprattutto senza alcun background chirurgico. Nonostante la rottura di uno storico sodalizio, la voglia di Freeman di continuare la diffusione e la pratica di una tecnica a suo intendere così innovativa, rapida e standardizzata non si fermò. Rilasciò all’epoca molte interviste e girò per moltissimi ospedali psichiatrici degli Stati Uniti per dare dimostrazioni, e operare pazienti al modico prezzo di 25$ per 7 minuti di lobotomia. Freeman viveva talmente sulla cresta dell’onda da non sapere quanto inesorabile e disastrosa può essere, in questi casi, una caduta in disgrazia.

La caduta in disgrazia

Nonostante la popolarità della procedura, fallimenti e critiche non mancavano mai: le ricadute erano molto frequenti, così come gli esiti negativi e i danni irreversibili. Spesso i pazienti dovevano imparare di nuovo a mangiare, usare il bagno, o altre basilari azioni che diamo per scontate. Di tutti pazienti trattati da Freeman, uno sconvolgente 15% è deceduto a diretta causa della procedura: tra di essi, un uomo ospite di un istituto psichiatrico nell’Iowa, che nel 1951 morì sul tavolo operatorio di Freeman. Il malcapitato paziente morì per essere stato messo in posa, per una fotografia insieme al suo operante, con ancora il punteruolo piantato nel cervello.

Negli anni, la sensibilità verso le malattie mentali iniziò a cambiare, soprattutto nelle opere letterarie e nel cinema e sempre più la lobotomia veniva mostrata come un atto crudele e inumano. Nel 1963, la poetessa e scrittrice americana Sylvia Plath, nel suo La Campana di Vetro, criticò fortemente le cure psichiatriche dell’epoca, descrivendo il viso di una paziente lobotomizzata come pervaso da una calma continua e marmorea. Nel 1975 il film Qualcuno volò sul nido del cuculo vide un’interpretazione magistrale di Jack Nicholson, il cui personaggio subisce una lobotomia forzata dopo un impeto di rabbia verso la famigerata e manipolatoria infermiera Ratched.

Il vero colpo di grazia alla lobotomia venne dato dalla messa sul mercato americano nel 1955 della Clorpromazina e dei primi psicofarmaci. La farmacologia si dimostrò nettamente superiore alla psicochirurgia: più veloce, alla portata di tutti e meno irreversibile ed invasiva. L’attenzione dei media si poggiò sulla nuova scoperta e Freeman cadde progressivamente in disgrazia. Nel 1967, la sua ultima lobotomia transorbitale finì tragicamente con la morte della paziente Helen Mortensen, tre giorni dopo la procedura. Nonostante ciò, Freeman continuò a difendere strenuamente il suo lavoro, girando per ospedali psichiatrici e visitando ex pazienti, scattando con loro fotografie per documentare le loro condizioni positive e negando qualsiasi errore di giudizio o criterio. La lobotomia però era già desueta e lo stigma sul lavoro di Freeman ne aveva già oscurato la persona.

L’eredità oggi

La lobotomia, come già detto, oggi è vista con orrore. Una forma modificata viene ancora praticata molto raramente in casi estremamente complicati. Tuttavia, la situazione della cura delle malattie mentali negli Stati Uniti è ancora abbastanza difficile e non è che l’avvento degli psicofarmaci abbia reso semplice la vita delle persone che ne soffrono: nel 2019, prima della pandemia di COVID, circa 50 milioni di americani ha avuto - o ha - a che fare con disturbi mentali. Quasi il 5% ha avuto pensieri suicidi e il 10,6% dei giovani americani soffre di depressione maggiore. 27 milioni di americani non ricevono alcun trattamento per i loro disturbi psichiatrici e i motivi principali sono la mancanza di copertura sanitaria, la disparità basata su etnia, classe sociale e genere. I numeri post pandemia sono destinati ad aumentare. La società odierna non è ancora del tutto pronta a togliere lo stigma della malattia mentale. Senza contare l’orribile idea che il malato psichiatrico e il suo disturbo siano da reprimere, sopraffare e cancellare, cosa che, in fondo, la lobotomia prometteva di fare, invece di curare davvero la condizione. A dimostrazione della barbarie e della sofferenza preziosa è la testimonianza di Howard Dully, lobotomizzato a 12 anni, e autore di un libro di memorie intitolato My Lobotomy: «Non so cosa ho perso in quei 10 minuti con il Dottor Freeman e il suo punteruolo da ghiaccio. Per miracolo non mi ha trasformato in uno zombie, distrutto la mia anima o ucciso. Ma mi ha segnato. Profondamente. L’operazione di Walter Freeman doveva alleviare la sofferenza. Nel mio caso ha fatto l’opposto. Dalla mia lobotomia mi sento uno strano, e mi vergogno»3.

Caruso, James P., and Jason P. Sheehan. " Psychosurgery, ethics, and media: a history of Walter Freeman and the lobotomy". Neurosurgical Focus FOC 43.3 (2017): https://doi.org/10.3171/2017.6.FOCUS17257

Trad. mia

Trad. mia