Violenza politica negli Stati Uniti: un fenomeno in aumento?

I politici e i media statunitensi affermano che la violenza Politica nel paese sia in aumento. I dati, però, mostrano uno scenario più complesso, nel quale la narrativa MAGA gioca un ruolo importante

Tra il 10 e l’11 settembre 2025, il Dipartimento della Giustizia ha rimosso dal proprio sito uno studio dell’Istituto Nazionale della Giustizia che analizzava il trend del terrorismo domestico negli Stati Uniti negli ultimi trent’anni. Dall’analisi risultava che, dal 1990, la maggior parte delle uccisioni motivate da ragioni ideologiche era stata compiuta da attori di estrema destra, rispetto a individui o gruppi di estrema sinistra o a islamisti radicali.

Nelle stesse ore, l’amministrazione Trump e il movimento MAGA attribuivano alla “sinistra radicale” la responsabilità dell’aumento della violenza politica negli Stati Uniti, ritenuta causa della morte dell’attivista di estrema destra Charlie Kirk durante un dibattito all’Università dello Utah.

L’idea di un incremento della violenza politica nel Paese è stata ribadita da esponenti politici, anche di sinistra, e dai media. Pochi, tuttavia, sembrano fare riferimento ai dati. Questo articolo parte quindi da una domanda spontanea: la violenza politica è davvero in aumento negli Stati Uniti? E che ruolo ha la politica nel plasmare la narrativa intorno a questo fenomeno? Le risposte, come vedremo, sono complesse.

Violenza politica: un fenomeno difficile da definire e quantificare

Cos’è esattamente la violenza politica? Come accade per molti concetti della scienza politica, è difficile darne una definizione universale. La ragione è semplice: quella politica è una scienza sociale e, a differenza delle scienze “dure” come la chimica o la fisica, per cui i fenomeni sono osservabili e quantificabili in modo diretto, la concettualizzazione dipende in larga misura dall’esperienza del ricercatore, dal suo background, dalla scuola di pensiero a cui appartiene e dalla visione del mondo che ne deriva. Per questo studiosi diversi propongono definizioni altrettanto diverse di violenza politica, delle sue caratteristiche e dei fattori che la determinano.

Una delle definizioni più note è quella formulata da Ted Robert Gurr, politologo statunitense che si è occupato soprattutto di conflitti politici e instabilità. Nel suo lavoro seminale del 1970, Why Men Rebel, Gurr offre una concettualizzazione molto ampia e lineare: la violenza politica comprende azioni collettive che, all’interno di una comunità, si rivolgono contro il regime, i suoi rappresentanti o le sue politiche. Non si limita quindi a episodi caratterizzati dall’uso o dalla minaccia della forza, ma abbraccia fenomeni più estesi come rivoluzioni, guerriglie, colpi di Stato, ribellioni e rivolte.

Per Gurr, come per molti altri studiosi, ciò che definisce la violenza politica non è tanto il tipo di azione in sé quanto l’intento con cui viene esercitata la forza: un intento – appunto – politico. Stabilire però quale sia l’intento dietro un atto violento è estremamente difficile, soprattutto quando si tratta di individui o gruppi. Per questo, quando si passa dalla teoria alla misurazione, la questione centrale diventa decidere a monte quali azioni contano come violenza politica. È molto più semplice classificare un atto come “politico” o meno e poi contarne le occorrenze in un certo periodo, piuttosto che tentare di valutarne ogni volta la motivazione. Ed è esattamente ciò che fanno i centri di ricerca quando costruiscono i loro database: applicano criteri precisi di inclusione o esclusione. Il problema è che criteri diversi portano a risultati diversi: ciò che un dataset considera violenza politica può non esserlo per un altro, e viceversa.

Queste considerazioni diventano cruciali quando si cerca di capire se la violenza politica negli Stati Uniti sia effettivamente aumentata negli ultimi anni. Per rispondere a questa domanda è indispensabile essere consapevoli dei limiti dei dati a disposizione, comprendere a fondo come sono stati raccolti, come sono stati strutturati e perché.

Cosa ci dicono i dati

Basta accendere la televisione, leggere i giornali o scorrere i social per rendersi conto di quanto sia diffusa, tra l’opinione pubblica americana, la convinzione che la violenza politica sia in aumento negli Stati Uniti. L’attentato alla vita di Donald Trump durante la campagna elettorale del 13 luglio 2024, l’omicidio del CEO di United Healthcare Brian Thompson il 4 dicembre 2024, l’incendio della casa del governatore della Pennsylvania Josh Shapiro il 15 aprile 2025, la sparatoria contro il senatore del Minnesota John Hoffman e sua moglie il 14 giugno 2025, seguita dall’omicidio della deputata dello stesso Stato Melissa Hortman e di suo marito, e naturalmente l’uccisione di Charlie Kirk il 10 settembre scorso: sono eventi che inevitabilmente alimentano la percezione che, nell’ultimo anno — o negli ultimi quattro, se si considera anche l’assalto al Congresso del gennaio 2021 — gli attacchi di individui o gruppi mossi da motivazioni politiche siano diventati molto più frequenti.

Quello che invece difficilmente si trova nei notiziari, sui giornali o nei feed sono dati concreti che supportino questa impressione. La sensazione che un fenomeno stia aumentando non basta, da sola, a dimostrare che sia davvero così. Tanto più in un contesto in cui il partito al governo domina lo spazio mediatico con una narrazione che presenta la violenza politica come la nuova piaga nazionale, attribuendone la responsabilità alla sinistra.

Cerchiamo dunque di fare più chiarezza attraverso i numeri. I dati a cui facciamo riferimento provengono da ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), un osservatorio indipendente che raccoglie e mappa informazioni su conflitti e proteste in tutto il mondo. Secondo ACLED, la violenza politica è l’uso della forza da parte di un gruppo con fini o motivazioni politiche. In particolare, l’osservatorio definisce come atto di violenza politica un singolo episodio in cui viene impiegata la forza, ma include anche proteste e attività non violente per individuare possibili segnali precoci di conflitto. Rientrano quindi in questa categoria: battaglie, violenza contro i civili, violenza remota (ad esempio bombardamenti o attacchi a distanza), rivolte (manifestazioni violente), proteste (manifestazioni non violente) e varie forme di attività non violente, come arresti politici o occupazioni simboliche

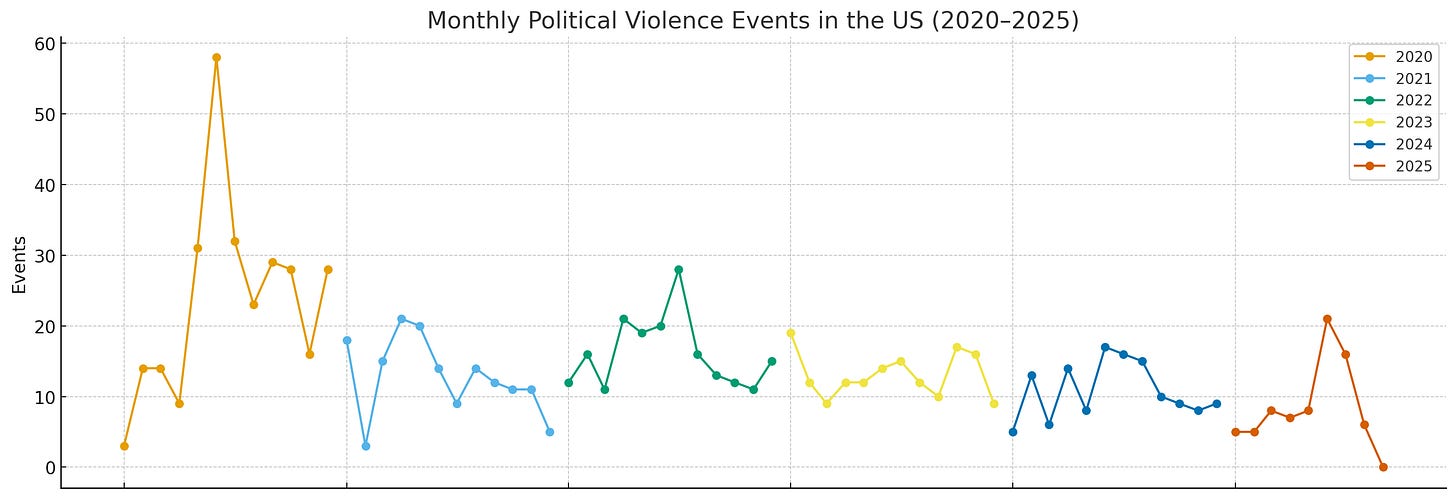

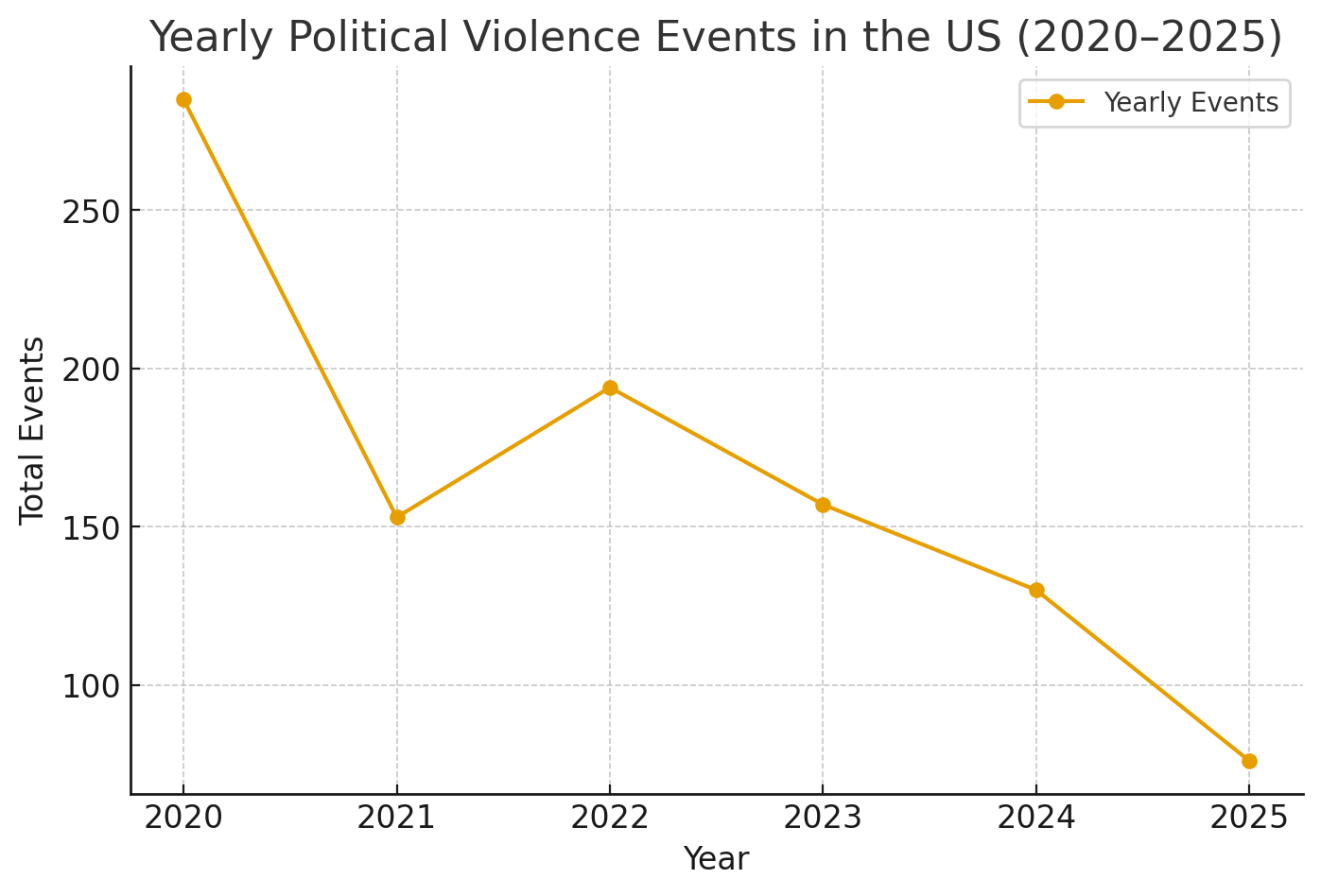

Per ciascun Paese o territorio, il dataset riporta gli episodi di violenza politica e il numero di vittime associato a ciascuno, organizzati per mese e anno. Analizzando i dati relativi agli Stati Uniti dal gennaio 2020 all’agosto del 2025, emerge un trend complessivo di diminuzione della violenza politica. I dati di settembre 2025 non sono ancora disponibili.

Ci sono tuttavia delle considerazioni da fare. Sebbene il dato complessivo sia in calo, come risulta dai grafici qui sopra, alcune tipologie di violenza politica sono in aumento. Lo dimostra uno studio dell’Università di Princeton che analizza i dati ACLED: nel 2024 si è registrato un aumento degli episodi di vigilante violence, ovvero atti di violenza compiuti da individui o gruppi vagamente organizzati— i cosiddetti vigilantes — che dichiarano di far rispettare la legge di propria iniziativa e di combattere presunte minacce o forme di criminalità, senza però disporre dell’autorità necessaria per farlo.

I ricercatori di Princeton hanno osservato che gli atti violenti compiuti da vigilantes — che hanno colpito in particolare comunità nere, LGBTQ+, ebraiche, arabe e musulmane — hanno rappresentato la maggior parte degli episodi di violenza politica registrati mese per mese nel 2024. Lo studio, condotto alla fine dello stesso anno, aveva previsto un’ulteriore crescita della violenza vigilante nel 2025, insieme ad altri fenomeni: la maggiore mobilitazione di gruppi organizzati e violenti e il calo della fiducia dell’opinione pubblica nelle forze dell’ordine, dovuto al ricorso eccessivo alla forza da parte di queste ultime.

Non è ancora chiaro se tali tendenze si siano effettivamente concretizzate nel corso del 2025, soprattutto perché al momento non ci sono dati sufficienti a confermarlo. Le uccisioni e gli attacchi avvenuti tra dicembre 2024 e settembre di quest’anno, culminati con l’attentato a Charlie Kirk, possono però dare l’impressione che la violenza politica negli Stati Uniti — in particolare nelle forme dell’estremismo e del “vigilantismo” — sia effettivamente in aumento. La narrativa dell’estrema destra statunitense, insieme a quella veicolata dai media, svolge un ruolo centrale nel generare questa percezione sia nel pubblico americano sia in quello internazionale.

Il ruolo della narrativa MAGA

Sin dalle primissime ore dopo la sparatoria che ha ucciso Kirk, il presidente Trump e il movimento MAGA hanno denunciato con forza l’episodio come prova della radicalizzazione della sinistra. Secondo loro, sarebbe quest’ultima a fomentare la violenza politica nel Paese e per questo motivo hanno espresso l’intenzione di elaborare un piano per sradicare il presunto crimine politicamente motivato e organizzato di sinistra. Nelle stesse ore in cui queste affermazioni raggiungevano la stampa, lo studio dell’Istituto Nazionale della Giustizia, che dimostrava come l’estremismo di destra sia responsabile della maggior parte degli atti di violenza politica, è stato rimosso.

Non solo la retorica del movimento MAGA è completamente distaccata dalla realtà dei fatti, ma ha anche la capacità di istigare forme di violenza politica nel Paese, attraverso l’antagonizzazione di gruppi diversi. In questo modo contribuisce a esasperare le divisioni politiche e sociali che già da tempo attraversano la società americana, rendendola ancora più polarizzata e incline al conflitto. Come sostengono i politologi Ursula Daxecker, Neeraj Prasad e Andrea Ruggeri nell’introduzione a un numero dedicato a questi temi dell’Institute of Peace Research, la narrativa del partito politico al potere è uno dei fattori che contribuiscono alla crescita della violenza politica in un Paese. Se, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, l’aumento della violenza estremista negli Stati Uniti si confermerà, il ruolo dell’amministrazione Trump non dovrà rimanere inesplorato.