Uccidete Barbanera!

La prima grande caccia all'uomo in Nord America contro il "re dei pirati”

Alle quattro del pomeriggio del 21 novembre 1718 due piccoli sloop al comando di Robert Maynard, tenente della Royal Navy, raggiunsero l’Ocracoke Inlet, trenta miglia nautiche a sud di Capo Hatteras: un estuario salmastro che oggi come allora divide l’omonima isola di Ocracoke da quella di Portsmouth, dando accesso al Pamlico Sound. Questa laguna, la più grande della East Coast, costituisce parte integrante dei cosiddetti Outer Banks della Carolina del Nord, una catena di isole sabbiose e lingue di terra lunga duecento miglia, circondata da bassi fondali e intersecata da decine di canali ed estuari intransitabili per i bastimenti di maggiore tonnellaggio. Proprio per districarsi in relativa sicurezza in acque tanto insidiose e mal cartografate da essersi guadagnate il poco accattivante nome di “cimitero dell’Atlantico”, la spedizione che si appressava alla sua meta aveva dovuto fare ricorso a due imbarcazioni di basso pescaggio: gli sloop Jane e Ranger su cui avevano trovato posto, rispettivamente, trentacinque e ventisei marinai, erano talmente piccoli da aver potuto imbarcare soltanto provviste per un mese e un vasto assortimento di moschetti e armi bianche, ma non un solo cannone. Il successo dell’intera impresa riposava sulla chance degli uomini di cogliere di sorpresa l’obiettivo, abbordarlo rapidamente e quindi lavorare di coltello. Quell’obiettivo era costituito dallo sloop del più celebre e temuto pirata della sua epoca: Edward Teach (o Thatch), meglio noto come Barbanera. Una volta individuato il pirata nell’insenatura di Ocracoke, il governatore della Virginia Alexander Spotswood, organizzatore e massimo finanziatore dell’impresa, non aveva lesinato sui mezzi e quel giorno le due unità al largo delle coste della Carolina costituivano soltanto il braccio navale di una più complessa operazione combinata: mentre gli uomini di Maynard, salpate le ancore da Hampton il giorno 17 novembre, discendevano prudentemente la costa, un drappello di marinai e marines al comando del capitano Ellis Brand aveva violato il confine fra le due colonie. Dopo una terribile marcia di sei giorni attraverso territori non solcati da alcuna strada – fra cui un’area paludosa talmente estesa da giustificare appieno il nome di Great Dismal Swamp – la ganascia terrestre della tenaglia destinata ad intrappolare i pirati sarebbe arrivata ad occupare Bath, capitale della Carolina del Nord, soltanto la notte del 23 novembre. Barbanera era morto già da un giorno.

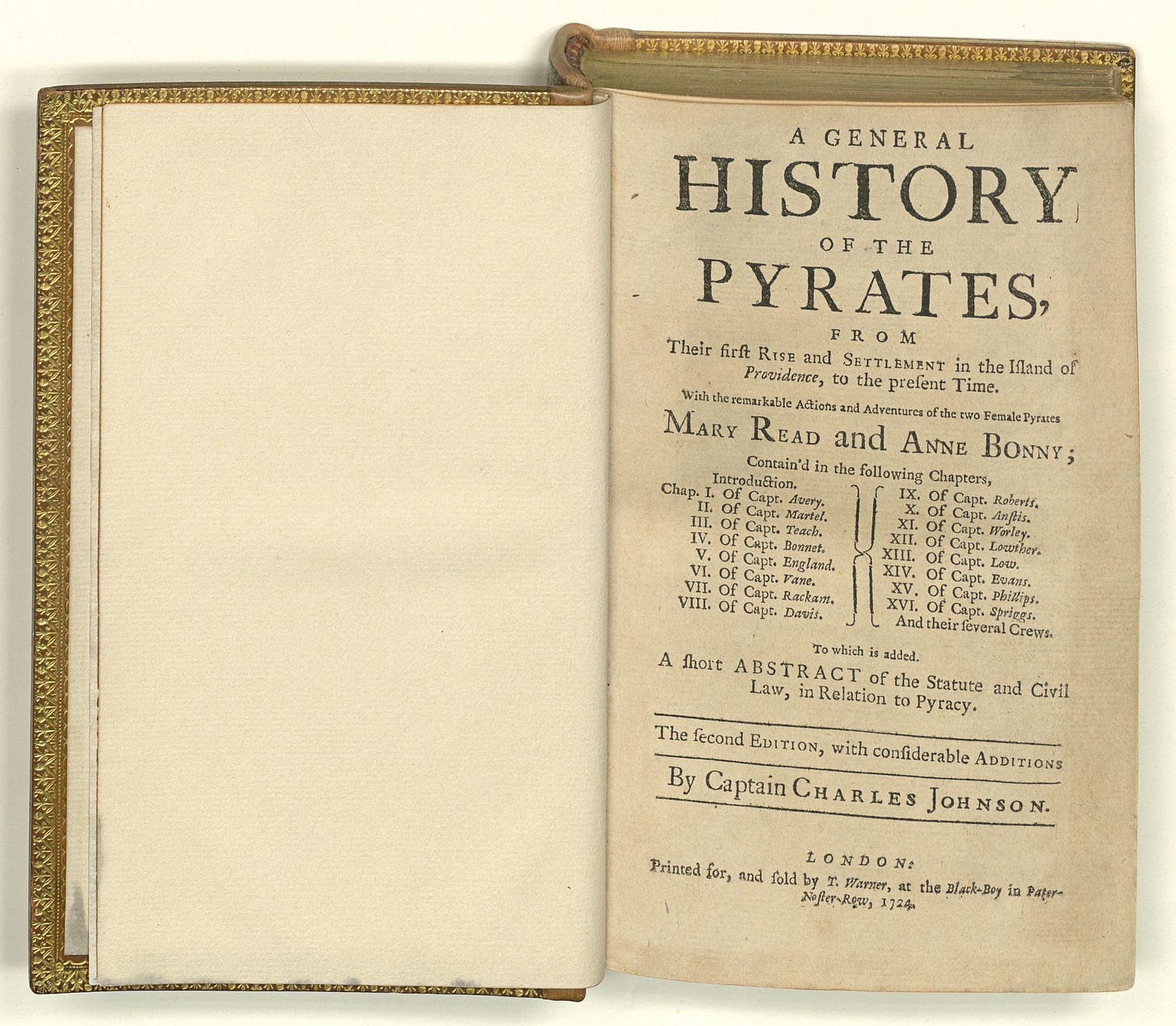

Incombendo su di loro il precoce tramonto autunnale, quel pomeriggio del 21 novembre gli uomini di Maynard non si azzardarono ad affrontare i bassi fondali del canale di Ocracoke; il tenente preferì rimandare il colpo all’indomani, rimanendo in agguato fuori della vista dei pirati. Sull’Adventure, il grande sloop da nove cannoni di Barbanera, questi sarebbero rimasti in piedi a far bisboccia – riferisce l’anonimo autore della General History of the Pyrates – sino a notte fonda assieme a Samuel Odell, uno dei molti mercanti in combutta con Barbanera il cui sloop aveva dato fondo a fianco della nave pirata. Alle nove di mattina del 22 scattò infine la trappola: con una brezza leggera gli attaccanti salparono le ancore e spiegarono tutte le vele al vento, facendo irruzione nell’insenatura. Secondo la ricostruzione avanzata da Colin Woodard sulla base delle relazioni ufficiali, avevano percorso poche iarde quando la catastrofe li colpì inattesa: la Jane, al diretto comando di Maynard, andò in secca su di un bassofondo nonostante tutte le precauzioni prese. Gli uomini si diedero freneticamente a gettare fuori bordo la zavorra e le botti d’acqua potabile, ma la sorpresa era oramai svanita e i pirati avevano avuto modo di riaversi dai bagordi. L’Adventure filò il cavo dell’ancora, il suo equipaggio sistemò i cannoni in posizione e, una volta serrate le distanze a mezzo tiro di pistola sull’altro sloop, tirò una rovinosa bordata: la Ranger fu investito da una gragnuola di proietti che ridusse le vele a brandelli e abbatté nove uomini, fra cui il comandante Hyde ed il secondo ufficiale Arlington. Con una delle navi fuori combattimento e l’altra ancora penosamente incagliata Barbanera avrebbe potuto facilmente prendere il largo e dileguarsi, ma caso volle che prima di soccombere gli uomini di Hyde riuscissero a sparare una salva di fucileria e che un colpo fortunato di moschetto andasse a segno, tranciando la drizza del pennone di trinchetto. L’Adventure perse abbrivio mentre la Jane, districatasi infine dai bassi fondi, tentava di serrare le distanze a forza dei remi. La General History riporta che a questo punto, quando ambo i contendenti furono a portata di voce, Barbanera apostrofasse gli avversari urlando «siate dannati, canaglie! Chi siete? E da dove venite?»; cui Maynard, già spiegata la Union Jack, aveva replicato «puoi vedere dalla nostra bandiera che non siamo pirati». Al che il pirata, agguantato un bicchiere di liquore, aveva brindato alla loro salute in tono di sfida, esclamando «che la mia anima sia dannata se vi darò quartiere, o ne accetterò da voi!». Quindi Barbanera, avendo la sua nave accostato e rivolto l’altra murata verso la Jane, ordinò al capo cannoniere Phillip Morton di sparare una seconda bordata con pezzi caricati a mitraglia e con ogni genere di rottami: l’effetto fu stavolta ancor più terrificante che a bordo della Ranger, falciando ventuno degli uomini di Maynard fra morti e feriti. Gli attaccanti stavano pagando a carissimo prezzo l’essere sprovvisti di armamento pesante e se avessero perseverato nello scontro a fuoco i pirati avrebbero potuto facilmente schiacciare gli avversari. Mentre l’Adventure si abbatteva contro la murata della Jane, tuttavia, Barbanera dovette sentirsi già padrone del campo: lanciata sul ponte di coperta una gragnuola di granate improvvisate (che la General History ci dice realizzate con vecchie bottiglie di vetro riempite di polvere da sparo, pallettoni e pezzi di ferro), i pirati si prepararono all’abbordaggio. Diradatosi il fumo quattordici uomini al comando dello stesso Barbanera – il primo a scavalcare la battagliola – si riversarono sul ponte di coperta dello sloop ingombro di cadaveri.

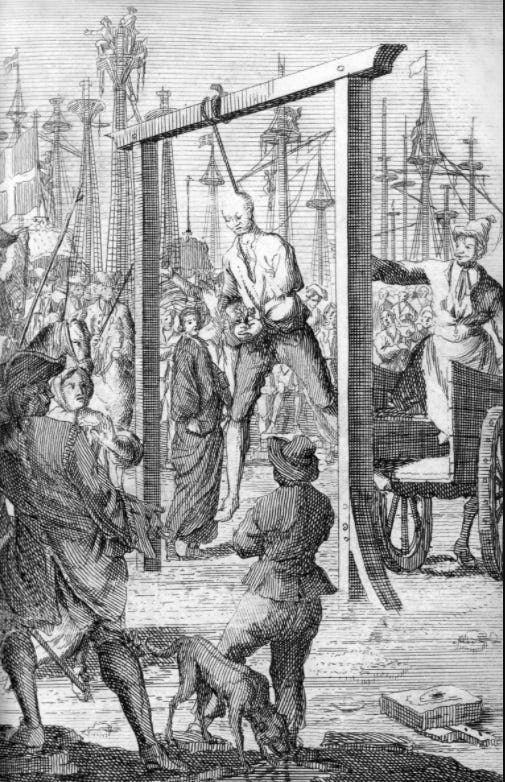

Nel tempo intercorrente fra la fatale bordata e il lancio preparatorio delle granate, tuttavia, Maynard aveva avuto la presenza di spirito di ordinare a una dozzina di marinai ancora illesi di rifugiarsi sottocoperta; a un segnale convenuto del timoniere e del primo ufficiale di coperta, riparatisi carponi dietro il parapetto, questi scattarono in piedi e si avventarono contro gli abbordatori sbigottiti. La mischia si fece ancor più impari allorquando gli uomini della Ranger, riavutisi dalle perdite, poterono a loro volta serrare le distanze e riversarsi sul ponte di coperta della Jane: i pirati, ora in inferiorità numerica di tre a uno, vennero in breve messi alle corde e abbattuti. Barbanera e Maynard, come si conveniva ai due comandanti, si erano frattanto sfidati armi in pugno, dando vita ad uno dei duelli più celebri della storia della pirateria: a fronte delle discrepanze fra i differenti resoconti (la presunta lettera di Maynard al tenente Richard Symonds, la relazione di George Gordon all’Ammiragliato e, naturalmente, il resoconto della General History) si può concludere che la sciabola di Maynard dovette a un certo punto piegarsi sino al fornimento cozzando con violenza contro una delle bandoliere indossate da Barbanera. Il tenente, allora, balzò indietro caricando la pistola e fece fuoco contro il pirata centrandolo, ma senza riuscire a ucciderlo; anzi, questi menò un gran fendente che ferì Maynard alla mano e lo avrebbe probabilmente ucciso se frattanto un altro marinaio (probabilmente Abraham Demelt, timoniere della Jane), non gli avesse inflitto una «terribile ferita al collo e alla gola». Circondato, Barbanera stramazzò infine sul ponte non prima di aver subito venti ferite da taglio e cinque d’arma da fuoco: la testa, spiccata dal busto e legata al bompresso della Jane, avrebbe permesso agli uomini di Maynard di riscuotere la taglia di 100 sterline fissata dal proclama di Spotswood. A questa somma andava inoltre aggiunto il valore dei beni confiscati al pirata: una somma pari a 2.238 sterline comprensiva del valore della stessa Adventure e di un bottino in polvere d’oro, cotone, cacao e zucchero rinvenuto parte nella stiva della nave, parte nell’improvvisato accampamento a riva, parte in un fienile di Bath. Si trattava di una somma complessivamente modesta: il tanto favoleggiato argento spagnolo ammassato in una vita di scorrerie, se mai dovette esistere (della qual cosa è lecito dubitare) non fu trovato né allora, né poi. In tal modo si concludeva la carriera del più famoso pirata del suo tempo, ucciso a Ocracoke assieme a otto compagni; dei quindici caduti prigionieri ed elencati dal sedicente capitano Charles Johnson nella General History, tutti tranne uno sarebbero stati giudicati colpevoli e impiccati lungo la strada da Hampton a Williamsburg in capo a cinque mesi.

La morte di Barbanera, se considerata isolatamente, non autorizza certo a parlare di fine di un’epoca; pure questa si colloca in un momento storico in cui giunsero a maturazione dinamiche di più lungo periodo che determinarono la rapida conclusione della cosiddetta Golden Age of Piracy: età ad ogni buon conto assai breve, compresa com’essa è tra la fine della Guerra di successione spagnola nel 1715 e il 1730 circa. Tre mesi prima dei fatti di Ocracoke, il maggiore Stede Bonnet, figura pittoresca quanto inetta di capitano pirata che per lungo tratto aveva condiviso le proprie sorti con Barbanera, era stato catturato dal colonnello della milizia William Rhett nei pressi di Capo Fear River: fuggito di prigione e riacciuffato, sarebbe stato impiccato a Charles Town (odierna Charleston) il 10 dicembre 1718. Il 18 novembre 1720 sarebbe stata la volta di “Calico” Jack Rackham di salire sul patibolo a Port Royal; sorte condivisa un anno dopo con Charles Vane, altra figura eminente della “repubblica dei pirati” di Nassau. Con la morte in combattimento di Bartholomew Rogers contro il capitano Chaloner Ogle, il 10 febbraio 1722 al largo del Gabon, si può ritenere che già si concludesse l’età eroica dei grandi capitani pirata. Grazie ad imprese come l’incursione nella baia di Ouidah il famigerato Black Bart si era dimostrato in grado di arrecare tanto danno ai traffici africani sin quasi a strangolarli; come osservato da Marcus Rediker, l’eliminazione sua e dei suoi compagni (ben 175 all’epoca dello scontro con la HMS Swallow di Ogle) costituì un momento di svolta nella regolarizzazione della tratta degli schiavi, componente fondamentale dei traffici atlantici nella prima età moderna. È stato sovente ripetuto che l’inaugurazione di questa età dell’oro fosse intimamente legata alla conclusione della Guerra di successione spagnola: in altri termini, la vasta schiera di corsari ingrassatisi per dodici anni alle spese dei traffici franco-spagnoli si sarebbe dovuta convertire di necessità alla pirateria, allorché la pace fosse giunta a privarla dei mezzi di sostentamento. Si tratta di una semplificazione didattica che non rende pienamente giustizia alla complessità del fenomeno, ma che contiene nondimeno un fondo di verità: con la ratifica del trattato di Utrecht qualsiasi lettera di corsa cessava di avere validità e nell’arco dei successivi due anni la Royal Navy avrebbe congedato quasi i tre quarti dei 36.000 uomini che contava nel 1713. Migliaia di esperti marinai si ritrovarono senza un lavoro, e sebbene centinaia di essi finissero per rimpolpare gli equipaggi pirata che incrociavano al largo delle Antille, nel Golfo di Guinea e nell’Oceano Indiano, il singolo evento di maggior momento nel provocare una simile recrudescenza si era già verificato dieci anni prima.

Nel luglio del 1703 una spedizione congiunta franco-spagnola aveva infatti investito l’isola di New Providence appartenente all’arcipelago delle Bahamas, allora importante punto d’appoggio per le scorrerie dei corsari inglesi nelle Indie Occidentali: il governatore Ellis Lighthood era stato fatto prigioniero, la capitale Nassau messa al sacco, quindi bruciata sino alle fondamenta e i cannoni del forte inchiodati. I coloni superstiti si erano in gran parte rifugiati in terraferma o alle Bermuda; solo una trentina di famiglie era rimasta sull’isola, erigendo dei tuguri sparsi per la boscaglia. Gli invasori avevano lasciato dietro di sé una tale scia di devastazione che nel gennaio del 1704, allorquando giunse sull’isola il nuovo governatore Edward Birch, questi non ritenne nemmeno di potersi insediare in carica: trascorso qualche mese in una città fantasma, egli aveva fatto ritorno a Londra rimettendo il proprio mandato. I franco-spagnoli avrebbero invaso le Bahamas altre tre volte, facendone a tutti gli effetti una failed colony: una terra di nessuno il cui baratro politico e sociale sarebbe stato colmato nove anni dopo dal primo nucleo di pirati capeggiato da Benjamin Hornigold, John Cockram, John West e Daniel Stillwell. Hornigold era un abile ex capitano corsaro che durante la guerra aveva fatto base a Port Royal spalleggiato da Lord Archibald Hamilton, il governatore della Giamaica di note simpatie giacobite: più importante ai fini della nostra storia, egli sarebbe divenuto il mentore di un marinaio di Bristol che rispondeva al nome di Edward Teach, unitosi alla sua ciurma attorno al 1716. Anche questo tocco giacobita alle radici della cosiddetta “repubblica dei pirati” va tenuto in debita considerazione: che fosse bandiera di comodo contro il potere governativo rappresentato dagli Hannover, oppure sincero credo politico, esso avrebbe continuato ad emergere negli anni successivi sino alla definitiva estinzione di tale esperimento politico e sociale. La stessa Queen Anne’s Revenge, la più grande delle navi al comando di Barbanera così ribattezzata in onore dell’ultima monarca Stuart, tradisce nel nome la sopravvivenza di simpatie legittimiste fra gli equipaggi. Dal 1713 al 1718 la “repubblica” pirata di Nassau sarebbe cresciuta in potenza in modo spettacolare, arrivando talvolta a minacciare di tagliare del tutto i collegamenti marittimi fra le due sponde dell’Atlantico: basti considerare il vero e proprio blocco navale cui una flottiglia pirata al comando di Barbanera sottopose il porto di Charleston a partire dal 22 maggio 1718, catturando tutti i bastimenti in entrata e in uscita sino ad azzerare i traffici di uno dei più ricchi scali della East Coast. Da curiosa anomalia, quella di New Providence si era andata sempre più configurando come una pietra d’inciampo nell’ordinata edificazione dell’impero britannico e nel regolare svolgimento dei suoi commerci. Si deve agli studi pionieristici di Marcus Rediker, e nello specifico al suo The Many-Headed Hydra (2013) scritto con Peter Linebaugh, l’aver sottolineato che i principii egualitari che reggevano le comunità pirata e le forme di democrazia da queste praticate non sarebbero trascorsi invano; essi avrebbero anzi percorso una lunga strada, emergendo infine in forme compiute all’epoca della rivoluzione americana. La temporanea incarnazione storica di questi ideali rappresentata dalla Nassau dei pirati, tuttavia, era destinata a perire a seguito delle sempre più forti pressioni esercitate sul governo britannico da mercanti, piantatori e schiavisti: ovvero dai ceti produttivi dell’impero e dagli amministratori coloniali, generale espressione dei loro interessi.

A tal proposito, due figure di amministratori contribuirono in modo decisivo alla rapida parabola discendente di Barbanera. La prima e di gran lunga più importante è rappresentata da Woodes Rogers: corsaro durante l’ultima guerra, fortunato protagonista di una circumnavigazione del globo che nel 1709 lo aveva portato a catturare uno dei due galeoni di Manila, autore di un best-seller sulle proprie vicissitudini ch’è a tutt’oggi un classico della letteratura di viaggio (quantomeno per le celebri pagine dedicate alla storia di Alexander Selkirk), nel gennaio del 1718 egli era stato nominato nuovo governatore di Nassau. In un’epoca in cui era usuale trarre profitto dalla propria carica con ogni mezzo, Rogers rappresenta un raro caso di civil servant avanti lettera che non avrebbe esitato, spesso con grave nocumento, ad impegnare i propri beni al servizio dei suoi doveri d’ufficio. La spedizione volta a riprendere il controllo di Nassau, composta com’era da sette bastimenti di cui cinque armati a spese di Rogers e dei suoi partner in affari, ben dimostra questa propensione; soprattutto se si tiene conto che, nel turbolento governo delle Bahamas e nelle relative operazioni antipirateria, invece di ricavare un utile egli avrebbe dilapidato una parte consistente del proprio patrimonio. A sostanziare l’azione governativa, Rogers era stata preceduto dalla promulgazione da parte di Giorgio I di un “Atto di Grazia” che garantiva il perdono reale per tutti i crimini di pirateria commessi prima del 5 gennaio 1718, qualora i responsabili si fossero spontaneamente consegnati alle autorità competenti. Questo documento, noto formalmente come Proclamation for Suppressing of Pirates, denota del genio ed è da considerarsi uno degli atti di maggior successo nella repressione della pirateria: sebbene nel corso del tempo venisse abusato da singole figure di pirati – fra cui lo stesso Barbanera – per guadagnare un perdono a buon mercato con cui mascherare nuove ruberie, esso ottenne l’effetto immediato di spaccare irrimediabilmente il fronte piratesco. Nel momento in cui la “repubblica” di Nassau si divise fra gli irriducibili e coloro che nel sottomettersi all’autorità intravvedevano la possibilità di rientrare nella legalità ritirandosi con un cospicuo bottino, la singolare esperienza di New Providence poté dirsi già spacciata: è misura del successo di tale strategia che lo stesso Hornigold, uno dei suoi fondatori, non solo si schierasse col partito della conciliazione, ma anzi finisse per divenire a sua volta spietato cacciatore di pirati agli ordini di Rogers.

Barbanera non era fra gli irriducibili votati, come Charles Vane, a futili battaglie di retroguardia. D’altronde la maggiore chance da parte di Nassau di preservare la propria indipendenza era già sfumata col venir meno della carta giacobita: nel tentativo di giocare di sponda fra Stuart e Hannover a fronte delle prime inquietanti notizie sull’appressarsi di una spedizione militare volta a riguadagnare l’isola, il partito di Vane aveva preso contatti con George Cammocke, un ex capitano della Royal Navy al servizio dell’Old Pretender. Questi aveva divisato un ardimentoso piano che prevedeva di armare in Spagna un bastimento di esuli giacobiti con cui accorrere a rinforzo di Nassau: ivi Cammocke avrebbe concesso ai pirati il perdono reale in nome di Giacomo III e avrebbe proceduto a distribuire lettere di marca per farne dei regolari corsari contro il Regno Unito hannoveriano. Il 26 aprile 1718 l’intempestiva morte di Maria Elisabetta d’Este, colei che tirava le fila di tali ambiziosi disegni, ne decretava però la fine ancor prima che Rogers sbarcasse a New Providence il 24 luglio successivo. Quanto a Barbanera, dopo l’exploit contro Charleston di cui si è detto, egli aveva condotto in secca la Queen Anne’s Revenge presso l’attuale Beaufort Inlet e sciolto la compagnia; risalita dipoi la costa sino a Bath, assieme a venti fedelissimi si era consegnato a Charles Eden, il governatore della Carolina del Nord, in cambio del perdono reale. Su quali fossero le sue reali intenzioni siamo informati con dovizia di particolari dalla solita General History, sebbene a tal proposito vi sia un piccolo mistero di cui si dirà più oltre. A fronte del drammatico mutamento intervenuto nel quadro politico Barbanera era acutamente consapevole di avere bisogno di una facciata di legalità dietro cui riprendere le proprie attività criminali: in cerca di potenti protettori politici egli ritenne di individuarli in Eden e nel chief justice Tobias Knight (dalla General History erroneamente identificato nel segretario di Eden), ambedue corrotti con quote del bottino sino ad allora accumulato dal pirata. Una vaga familiarità ci colpisce nella condotta di Barbanera, il cui realismo calcolatore lo avvicina ben più al moderno boss che non alla figura romanzesca di certa letteratura di maniera. La tenuta delle nuove connessioni politiche sarebbe stata messa alla prova di lì a poco: nel giugno del 1718 Barbanera prese nuovamente il mare a bordo dello sloop Adventure e mentre faceva rotta per le Bermuda incappò in due bastimenti francesi, lasciando andare quello scarico ed impadronendosi dell’altro, con a bordo un ricco carico di zucchero e cacao. Tornato in Carolina egli chiese e ottenne che venisse convocato un tribunale delle prede, il quale gli aggiudicò come preda legittima la nave catturata in base a un affidavit che testimoniava come l’avesse sorpresa in alto mare «senza anima viva a bordo»; questa farsa giudiziaria testimonia di come l’intesa funzionasse alla perfezione, consistendo i dividendi destinati ai vertici della colonia in quaranta barili di zucchero per Eden e venti per Knight. Sin qui la General History è risoluta nell’implicare Eden e Knight nei traffici di Barbanera e, anzi, l’ignoto autore si spinge sino a dichiarare che a seguito della perquisizione dell’Adventure da parte di Maynard erano emerse carte estremamente compromettenti: fra queste una lettera del chief justice con la quale si informava il pirata della spedizione mossa contro di lui, invitandolo a stare in guardia. Tale verdetto di colpevolezza è stato in genere accolto dalla moderna storiografia, ad iniziare da The Republic of Pirates (2007) di Colin Woodard; la stessa General History, tuttavia, è nel suo complesso ben più contraddittoria. Se la prima edizione del 1724 è infatti, come si è visto, categorica, l’appendice del secondo volume pubblicato nel 1728 contiene una curiosa addenda alla vita di Teach in cui si opera una radicale riabilitazione della figura di Eden (all’epoca morto già da sei anni). Chiunque si nasconda dietro lo pseudonimo di Charles Johnson – e con buona pace di Manuel Schonhorn, autore di un’altrimenti impeccabile edizione critica della General History, non dovette trattarsi di Daniel Defoe – egli dichiara di aver frattanto appreso che nessuna corrispondenza incriminante il governatore poté invero essere reperita fra le carte di Barbanera. Eden sarebbe stato un uomo probo, costretto dalle circostanze a confrontarsi con l’opposta di rapacità di uomini come Spotswood e Barbanera disponendo solo dei limitati mezzi offerti da una colonia disperatamente povera.

Se le reali motivazioni alla base di una così drastica revisione del giudizio sono destinate a rimanere nell’ombra al pari della reale identità dell’autore, il dettato della General History ci permette quantomeno di rendere giustizia alla figura e al carattere del secondo grande protagonista della caduta di Barbanera: Alexander Spotswood, governatore della Virginia. Un ex soldato che aveva servito agli ordini di Marlborough, venendo ferito e catturato dai francesi a Blenheim, contrariamente a Woodes Rogers egli era un uomo pienamente rappresentativo della sua epoca: a capo di un’amministrazione immensamente corrotta, Spotswood aveva utilizzato a piene mani i fondi della colonia per ingrandire e rendere sempre più lussuoso il palazzo governatoriale, edificato a Williamsburg a imitazione delle magioni aristocratiche della campagna inglese. Non solo; grazie a un complesso sistema di blind trust, egli era riuscito a impossessarsi di 85.000 acri di terreno demaniale: sebbene i suoi avversari politici riuscissero infine ad ottenerne la rimozione nel 1722, Spotswood poté ritirarsi nella sua tenuta di 45.000 acri e dividere il suo tempo fra questa e Londra. Uomo avvezzo a uno stile di governo autocratico, una volta verificata la presenza di Barbanera nella Carolina del Nord egli non aveva ritenuto di dover mettere a parte del piano per eliminarlo né la House of Burgesses, né il Council of State, le due camere elettive della legislatura della Virginia: Spotswood si sarebbe coordinato direttamente con gli ufficiali della Royal Navy preposti all’esecuzione dell’operazione, pagando invero di tasca propria l’acquisto dei due sloop che sarebbero serviti per risalire l’Ocracoke Inlet. Se a giustificare il velo di segretezza concorreva l’indubbia popolarità di cui godevano i pirati, ragione non minore per concentrare nelle sue sole mani la gestione dell’intera faccenda, era volontà di Spotswood farne un’occasione per sviare l’attenzione dalle critiche sempre più insistenti rivolte alla sua amministrazione. In tal senso la liquidazione di Barbanera fu per il governatore della Virginia un successo e al contempo un fallimento, pagato al prezzo di un atto inaudito come quello di violare in armi il confine con un’altra colonia senza nemmeno peritarsi di informare Charles Eden della decisione. Dopo essersi prudentemente sottratto al confronto con Woodes Rogers ed aver sagacemente ricostruito una rete di connivenze politiche in Carolina del Nord, era destino di Barbanera quello di cadere vittima, ironia della sorte, non della reazione governativa a ciò che rappresentava, ma del power play messo in atto dal governatore della Virginia onde puntellare la sua traballante popolarità. Il famigerato comandante pirata aveva giocato la sua partita nel tentativo di inserirsi nelle alte sfere della politica coloniale e aveva perso contro avversari ancor più spregiudicati.