Perché ho lasciato l'università americana: intervista a Massimo Faggioli

Lo storico della Chiesa, autore di numerosi testi sul rapporto tra cattolicesimo e politica americana, racconta a Jefferson tutto quello che è peggiorato nell'accademia Usa

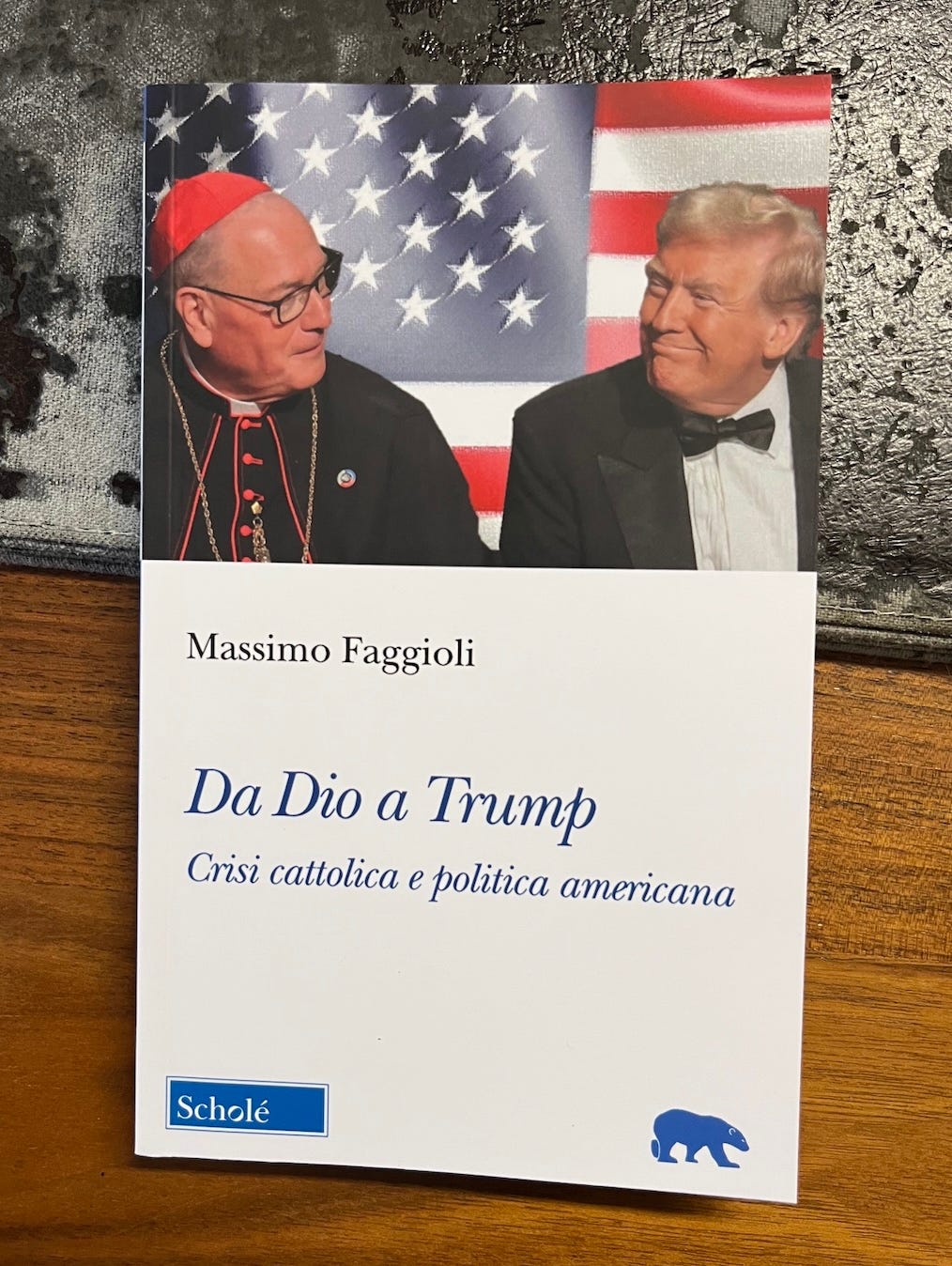

Lo stato di salute dell’alta formazione statunitense non è buono. Non è una notizia recente, anzi: decine di articoli su episodi di intolleranza spinti dalla cosiddetta cultura woke sono finiti anche sulla stampa mainstream, ma non hanno colto che una minima parte dell’essenza del problema. La mancanza di dialogo e il clima irrespirabile nei campus sono dovuti a una serie di elementi che si possono percepire solo da vicino e con una capacità di analisi lucida e chirurgica. Per questo abbiamo contattato il professor Massimo Faggioli, storico della Chiesa cattolica, che ha deciso di lasciare la Villanova University, in Pennsylvania, e trasferirsi al Loyola Institute del Trinity College Dublin. Oltre a consigliarvi la lettura del suo saggio Da Dio a Trump, gli abbiamo chiesto perché la situazione sia peggiorata nel giro di pochi anni, tanto da coinvolgere anche la sua vita privata.

Professor Faggioli, lei a lungo ha insegnato negli Stati Uniti. Quando ha cominciato a riscontrare un inasprirsi della polarizzazione delle posizioni politiche tra gli studenti e il corpo docenti?

“Inizia tutto tra il 2013 e il 2015, quando il trumpismo emerge come movimento che prende la guida del rigetto del cambiamento incarnato in America da Obama. Sono gli anni in cui Obama viene accusato di non essere nato negli Stati Uniti e quindi di occupare la Casa Bianca in modo illegittimo; sono gli anni di Black Lives Matter. Il vasto mondo delle università cattoliche americane è stato meno investito dalle tensioni rispetto a quello delle Ivy League e delle università pubbliche, però era chiaro a tutti che qualcosa stava cambiando nei rapporti con gli studenti, i colleghi e gli amministratori e finanziatori delle università”.

Lei ritiene che a inquinare il dibattito sia stata anche l’ascesa del trumpismo in varie forme. Che ruolo ha avuto Turning Point Usa nel favorire il clima intimidatorio?

“L’organizzazione stilava liste di proscrizione contro docenti di alcune materie ritenute troppo liberal e progressiste. Anche chi non era toccato da queste liste sapeva che c’era un clima intimidatorio, specialmente in un sistema universitario come quello americano in cui la soddisfazione espressa dagli studenti nelle valutazioni a fine corso è importante ai fini della conferma nel posto di insegnamento e nell’avanzamento di carriera. Anche perché Turning Point USA fa in modo molto aggressivo quello che altre organizzazioni, che si sono attribuite il ruolo di cani da guardia dell’ortodossia, fanno già da molti anni. Alcune di queste volantinano di fronte alle università”.

In Italia si è spesso scritto sui giornali mainstream che fino al 2024 la presenza della cosiddetta cultura woke rendeva irrespirabile il clima negli atenei. Quanto c’era di vero?

“Dipende dai temi e dagli ambiti di ricerca. Ma è innegabile che chi tenta di mettere insieme opere con autori e voci diverse, oppure di rappresentare punti di vista diversi su uno stesso tema, si espone al fuoco amico e ai rischi di trovarsi nella terra di nessuno tra le due trincee ideologiche. A destra c’è un disastroso rinnegamento dei valori che vengono dall’illuminismo e – per quello di cui mi occupo io – nell’ambito dei rapporti tra teologia da una parte e ideologie illiberali e anti-liberali dall’altra, che hanno ripreso un linguaggio integralista e a volte direttamente antisemita (ben oltre la critica allo Stato di Israele). A sinistra era diventato impossibile dialogare con diverse identità (di genere, etnica, nazionale, confessionale, liturgica, sessuale, ideologica) che non si ritengono mai adeguatamente rappresentate: le università erano diventate il palcoscenico di quella che è stata chiamata ‘politica della espiazione’. Il trumpismo è un disastro per il mondo della ricerca e delle università americane; ma non è inspiegabile, se si guarda a quanto accaduto nel mondo accademico americano in anni recenti”.

Lei ha scritto della crisi del cattolicesimo americano, anche a livello studentesco. Quanto la parte cattolica del corpo studentesco è diventata sostenitrice del trumpismo?

“Difficile avere dei dati su questo. Nella mia esperienza, fino alla primavera 2025 il trumpismo aveva fatto breccia soprattutto tra gli studenti maschi bianchi o di origine europea. Di certo per me la situazione era più facile, in quanto italiano e in quanto docente confermato prima dell’arrivo di questa ideologia”.

Di recente ha fatto una scelta di vita, trasferendosi con la sua famiglia dagli Stati Uniti all’Irlanda. Come mai ha preso questa decisione drastica?

“Per motivi diversi, ponderati da tempo. Ma la spinta decisiva è venuta quando mi è stato fatto notare, da avvocati specializzati in diritto dell’immigrazione, che il mio status di non cittadino americano (anche se legalmente residente da molti anni) sconsigliava di viaggiare all’estero oppure consigliava di prendere accorgimenti particolari per il rientro in America. Poi c’erano stati anche episodi di intimidazione da parte di importanti esponenti della gerarchia ecclesiastica. Avevo realizzato che la conseguenza sarebbe stata una maggiore cautela da parte mia in quello che scrivevo, dicevo, insegnavo, e quindi una sottomissione all’autocensura”.