New York e i suoi conflitti

New York è una città che cambia e che da sempre contrappone il singolo alla folla. Da Budd Schulberg a Jennifer Egan, la letteratura ci ha raccontato i conflitti politici e sociali della Grande Mela

As usual in New York, everything is torn down

Before you have had time to care for it.

È il 1962 quando James Merrill, poeta newyorkese, pubblica An Urban Convalescence, in cui racconta ciò che vede per le strade della sua città dopo una settimana passata a letto, in casa.

New York era ancora una metropoli in fermento che, però, aveva smesso di credere nel potere salvifico dello sviluppo urbano. Al suo posto c’era solo il desiderio di distruggere il legame con il passato, di dare una nuova forma ai luoghi, di cancellare l’idea di casa, così come la immaginava, e la rimpiangeva anche Merrill,

the dull need to make some kind of house

Out of the life lived, out of the love spent.

Gli scrittori e i poeti sono i primi ad accorgersi e a contestare il nuovo volto di New York, in cui “il mondo dell’autostrada”, come analizza Marshall Berman, prende il sopravvento a causa di precise scelte politiche e amministrative (Tutto ciò che è solido svanisce nell’aria, 2012, il Mulino).

Il singolo, la casa, il piccolo quartiere contro la città moderna e spietata che fagocita la dimensione umana: è il conflitto che tormenta New York più di ogni altro luogo negli Stati Uniti. Lo racconta in modo magistrale lo scrittore newyorkese Budd Schulberg con il suo romanzo Fronte del porto (On the Waterfront, 1954, in Italia pubblicato da Sellerio Editore, 2010), poi riadattato per il grande schermo insieme al regista Elia Kazan. La storia di Terry Malloy (al cinema scolpito per sempre dal volto e dal corpo di un impeccabile Marlon Brando), ex pugile che si ribella all’ambiente corrotto e violento del sindacato dei portuali di New York, fu amato soprattutto da chi vedeva nel socialismo il male silenzioso che avrebbe contagiato gli Stati Uniti. Eppure, la critica di Schulberg (così come quella di Kazan) non riguardava tanto l’ambiente politico, quanto il meccanismo che avvelena anche i più nobili degli intenti, il lavoro, la povertà, gli emarginati disposti a tutto pur di sopravvivere; la massa che divora il singolo nella città che non dorme mai.

A New York loro risparmiavano. Risparmiavano sul succo d’arancia, sul pane in cassetta, sul caffè. Sui film, le riviste, l’ingresso ai musei (il venerdì sera). Sui biglietti del treno, della metro, sull’appartamento fuori mano nel Queens.

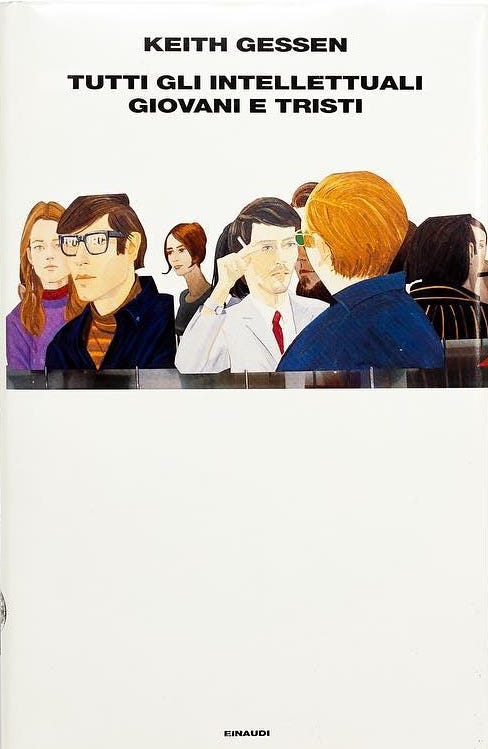

I protagonisti del romanzo di Keith Gessen (nato a Mosca, residente a Brooklyn e fondatore della rivista n+1) Tutti gli intellettuali giovani e tristi (Einaudi, 2009, trad. Martina Testa) sono il simbolo di una generazione smarrita, che osserva, con un certo arrendevole sdegno, la sconfitta dei democratici nelle presidenziali del 2000.

È un’America che cambia, che svela al mondo i suoi deplorevoli difetti, che si confronta con la fine dell’era Clinton, con il sexgate e poi con l’11 settembre, che colpisce proprio il cuore della Grande Mela, la città che finge di accogliere tutti, ma che, in fondo, costringe i giovani che la abitano a risparmiare, a non sentirsi mai in pari con la vita.

È la stessa New York in cui Jennifer Egan sceglie di far scontrare la massa e l’individuo nel suo La casa di marzapane (Mondadori, 2022): in un futuro che è già ora, l’uomo non è più schiacciato dalla corruzione, come accadeva nel romanzo di Schulberg, bensì dalle nuove tecnologie, capaci di nutrire, e nutrirsi, con i ricordi che albergano in noi. È una società che controlla e non ammette ribellioni; che osserva le vite altrui dalla finestra di un grattacielo di New York, come fossero tanti pezzi di un puzzle, incapaci però di unirsi.