Le proteste studentesche al cinema

Dopo molto tempo, il cinema si riappropria della contestazione giovanile e della sua rappresentazione. O forse sono i movimenti di protesta che vogliono essere rappresentati sul grande schermo

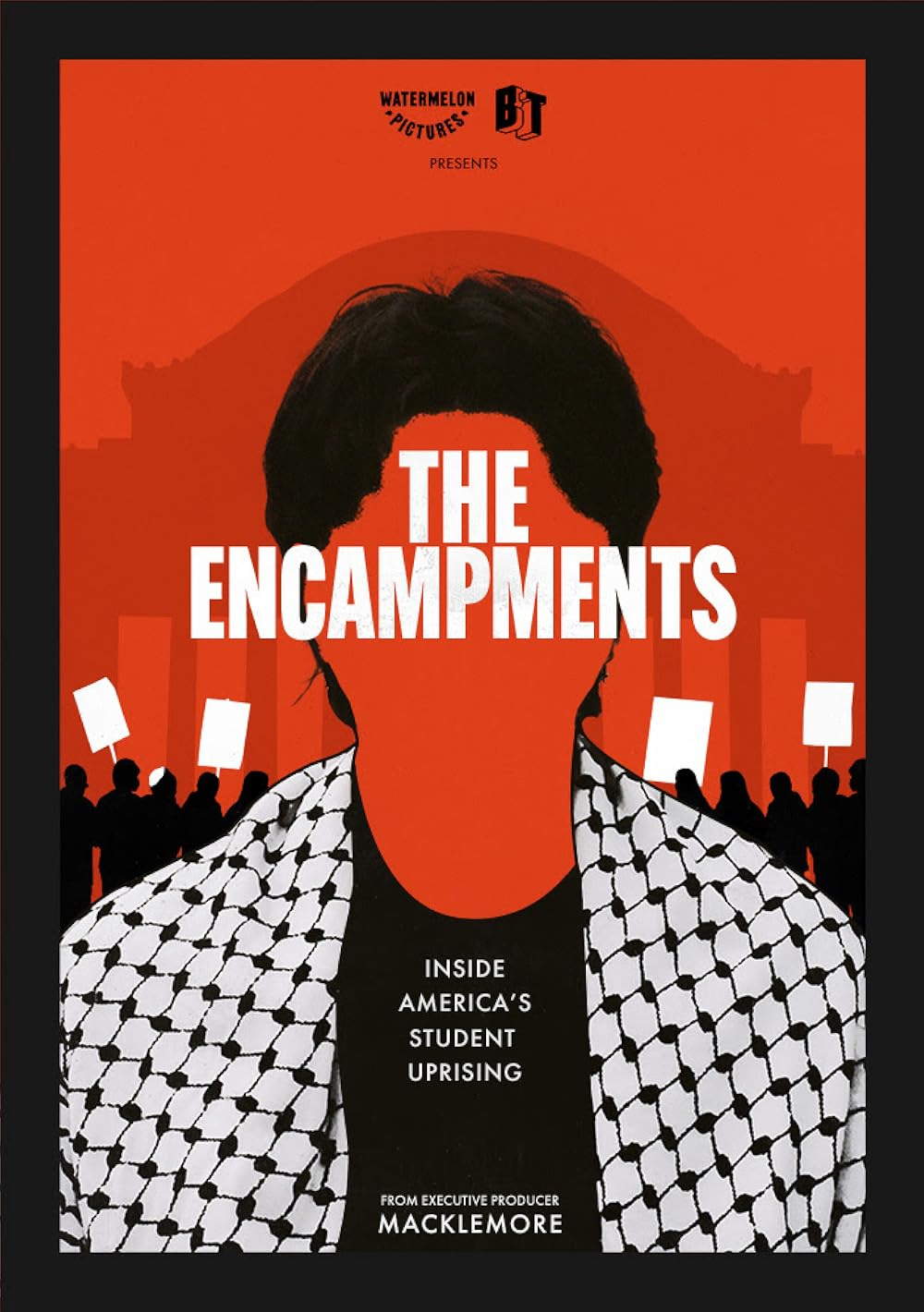

Uscirà in Italia il 28 novembre The Encampments, il documentario di Kei Pritsker e Michael T. Workman, presentato in anteprima alla 43esima edizione del Torino Film Festival, che racconta l’ondata di proteste studentesche alla Columbia University. Iniziata nel 2024, con un gruppo di poco più di 50 ragazzi, accampati nel cortile come segno di solidarietà per Gaza, in poco tempo ha raggiunto un’eco internazionale, diventando il simbolo dell’opposizione universitaria all’amministrazione Trump. Non è certo la prima volta che il cinema americano sceglie di raccontare (o, come in questo caso, di documentare) le proteste universitarie: è però una novità rivedere (anche se in forma di documentario) tutto ciò sul grande schermo.

Per la prima volta dopo molto tempo, il cinema si riappropria della contestazione giovanile e della sua rappresentazione. O forse sono i movimenti di protesta che sentono di nuovo l’esigenza di essere rappresentati sul grande schermo.

Accadde anche nel 1970, quando l’esordiente Stuart Hagmann diresse un piccolo cult, destinato a cambiare per sempre il modo in cui la società osserva i giovani e le loro idee e il modo in cui le proteste universitarie vengono viste. The Strawberry Statement è un film che vuole illudersi (e illuderci) di avere l’autorevolezza di un documentario, (e in parte ce l'ha, visto che la vicenda è ispirata a una storia vera): a San Francisco gli studenti universitari organizzano uno sciopero per opporsi all’esproprio di alcuni terreni destinati alla comunità afroamericana e ceduti all’esercito. Osserviamo l’intera storia dal punto di vista del riluttante Simon, uno studente poco interessato alla politica e in generale alla società ma desideroso di integrarsi nella vita dell’ateneo, di divertirsi e socializzare.

Esattamente come lui, ci inoltriamo in un mondo che ha molte crepe: i ragazzi che protestano sono spesso disorganizzati, confusi, anche ingenui sotto molti punti di vista. Hagmann sembra persino divertirsi a restituire un’immagine piuttosto cinica del mondo universitario: eppure, è nel finale che le cose cambiano, o meglio che capiamo le reali intenzioni del regista. The Strawberry Statement approdò nei cinema americani cavalcando l’onda emotiva e il successo di due “predecessori” della controcultura giovanile, Easy Rider (Dennis Hopper, 1969) e Il laureato (tit. originale The Graduate, Mike Nichols, 1967). In entrambi, le voci della ribellione sono sin da subito piuttosto nette, sicure; sappiamo già da che parte stare, chi sono i buoni, chi i cattivi. The Strawberry Statement, invece, ci mette di fronte a una verità che spesso dimentichiamo: i giovani sono giovani, e per loro stessa natura sperimentano i modi di opporsi al potere o alle ingiustizie sociali e politiche. Ma la loro voce deve essere sempre ascoltata.

La scena finale del film di Hagmann è una sorta di sveglia, violenta e traumatica: i ragazzi sono tutti seduti in cerchi concentrici, nella palestra dell’ateneo, cantando Give Peace a Chance. La consapevolezza degli studenti, di Simon (e quindi anche la nostra) sta crescendo, ed è allora che la Guardia Nazionale fa irruzione: le voci non cantano più, al loro posto grida, manganelli e sangue, proprio quel sangue rievocato nel titolo italiano (Fragole e sangue, appunto). La storia si ispira a fatti reali, ossia una vera protesta degli studenti, non di San Francisco, bensì di New York: nelle note finali lo stesso Hagmann, ringrazia la città californiana per aver permesso le riprese, mentre accusa velatamente la Grande Mela di non aver accettato, forse nella convinzione che le opinioni delle fragole siano poco importanti. Questa frase, che appare criptica, è in realtà il fulcro del film e del libro dal quale è tratto. James Simon Kunen scrisse The Strawberry Statement: Notes of a College Revolutionary (in Italia pubblicato da Edizioni SUR, Fragole e sangue. Diario di uno studente rivoluzionario) a soli 19 anni, per raccontare la sua esperienza durante le proteste alla Columbia. In quel periodo, il vicepreside delle facoltà si espresse contro gli studenti, paragonando l’importanza delle loro idee politiche alla loro opinione se gradissero o meno le fragole.

Da sempre, infatti, quando un giovane prova disagio per qualcosa o si batte per qualcosa in cui crede il potere costituito cerca di minimizzarlo o peggio di ridicolizzarlo. Ecco, il film di Hagmann ha il pregio di rifiutare qualsiasi retorica buonista ma di ricordarci che sì, anche le fragole hanno qualcosa da dire ed è importante dare loro voce.