L'America, la terra e i nativi: storia di un furto senza fine

Da prima ancora che nascessero gli Stati Uniti, l'uomo bianco ha sistematicamente sottratto territori alle popolazioni indigene, riproducendo nel tempo le stesse dinamiche di inganno e violenza.

«Tutto nella storia americana riguarda la terra» – Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous Peoples’ History of the United States[1]

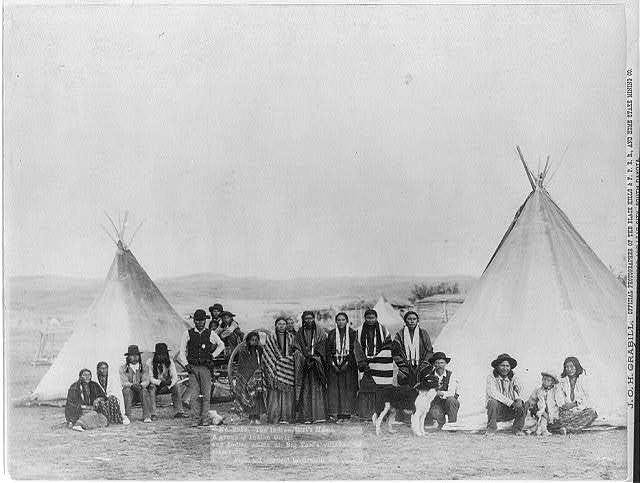

Nel corso della storia dell’umanità, pochi processi di conquista hanno avuto la violenza e l’efferatezza della colonizzazione europea del continente americano. Nel corso di un paio di secoli le azioni dell’uomo bianco nel “Nuovo Mondo” hanno portato al genocidio di circa 56 milioni di persone solo nei cento anni successivi allo sbarco di Cristoforo Colombo, un numero di morti che si aggiunge alle conversioni forzate, allo schiavismo e alla cancellazione di centinaia di culture e tradizioni preesistenti. Tra questi innumerevoli esempi di soprusi, una delle ferite più profonde ed evidenti è la questione della terra rubata. Dall’Alaska alla Terra del Fuoco, i coloni europei e i loro discendenti hanno conquistato, con la forza, il denaro o l’inganno, un intero continente, soggiogando progressivamente le popolazioni indigene che vi abitavano.

Mentre nelle regioni controllate da spagnoli e portoghesi questo processo prese forma già nel XVI secolo, in America del Nord la sistematica conquista territoriale da parte degli europei e dei loro discendenti non avvenne fino alla fine del Seicento. Nei territori britannici, in particolare, il governo coloniale iniziò a praticare una politica sistematica di acquisizione di territori soltanto all’inizio del Settecento, promuovendone la compravendita per cifre irrisorie, violando trattati precedentemente firmati e perdonando quei coloni che con la forza prendessero possesso della terra[2]. Fu soltanto dopo la Guerra d’Indipendenza americana, tuttavia, che l’espansione dell’uomo bianco divenne un fenomeno inarrestabile. Nel 1890, l’Ufficio del Censimento dichiarò chiusa la frontiera del West, di fatto certificando la conquista bianca di un territorio più grande dell’Europa stessa. Dalla nascita degli Stati Uniti era passato poco più di un secolo.

La storia di questa rapidissima espansione ha due facce: da una parte quella della vertiginosa ascesa della nuova nazione americana, dall’altra quella della marginalizzazione, dello sterminio, spesso della scomparsa di numerose popolazioni indigene su tutto il continente. Ambientazione del conflitto e soggetto di esso rimase sempre la terra: primo desiderio di conquista per i bianchi e ultimo baluardo da difendere per i nativi. Per essa si sono combattute decine di guerre nel corso dell’Ottocento, sono stati compiuti eccidi di massa, provocate epidemie, firmati e violati innumerevoli accordi. In sostanza, non è possibile parlare della storia dei popoli indigeni del Nord America senza mettere al centro la questione dei loro luoghi di appartenenza e di come essi siano stati loro sottratti.

Riserve o morte

Per cacciare i nativi dai loro territori, gli americani hanno continuato a usare le stesse pratiche usate dai loro predecessori inglesi, ma su larga scala e con una violenza senza precedenti. Il sistema delle riserve, ad esempio, è un’invenzione britannica ripresa dai neonati Stati Uniti: l’idea di base era che una popolazione cedesse il suo territorio in cambio di uno molto più piccolo e spesso lontano, in cambio della protezione dagli attacchi dei coloni. L’ipocrisia dietro tali accordi era evidente, visto che spesso era lo stesso governo, o le sue emanazioni locali, a sobillare l’invasione non ufficiale di territori indiani, solo per poi potere intervenire da mediatore apparentemente imparziale. In qualche maniera, la riserva doveva fungere da protezione “legale” della sovranità indigena, ma in realtà quest’ultima restava valida solo finché non ostacolava l’espansione dei bianchi: innumerevoli tribù furono costrette a spostamenti continui, in aree sempre più remote, meno fertili e più piccole. Va citato in questo senso l’Indian Removal Act del 1830, probabilmente l’atto politico che maggiormente promosse la pratica della rimozione forzata delle comunità indigene. L’allora presidente Andrew Jackson patrocinò la stesura di una legge che garantiva alle nazioni Cherokee, Muscogee, Chickasaw, Choctaw e Seminole una vasta porzione di territorio a ovest del Mississippi. Ma queste cinque popolazioni vivevano tra la Georgia e il Tennessee, a circa ottomila chilometri di distanza dalle terre promesse. Durante quella che divenne tristemente nota come Trail of Tears, oltre settantamila persone furono costrette a un vero e proprio esodo fino al territorio desertico dell’Oklahoma: diverse migliaia di esse morirono durante il viaggio, e quelle che sopravvissero non rividero più le loro terre d’origine. Nel primo secolo di vita degli Stati Uniti vennero costituite oltre cento riserve indiane, un vero e proprio sistema di segregazione su larga scala. Decine di popoli vennero infatti dislocati dai loro luoghi di origine, isolati dal resto del mondo e lì strettamente controllati, in uno schema che portò non solo alla loro marginalizzazione, ma spesso alla cancellazione della loro identità.

Quando poi gli “indiani” si opponevano alla rimozione forzata, il governo americano si sentiva intitolato a ricorrere alla violenza. Innumerevoli furono i casi in cui milizie civili organizzarono massacri e linciaggi per ottenere il controllo di un territorio, ma a volte lo stesso esercito prese in mano la questione. È il caso del celeberrimo eccidio del Sand Creek River del 1864, dove i volontari del Colorado attaccarono senza avvertimento un campo abitato principalmente da donne e bambini, uccidendone centinaia.

Per il controllo della terra si sono poi combattute guerre, nei casi in cui i popoli indigeni erano abbastanza forti e coesi da poter organizzare una resistenza. Successe ad esempio nel 1876 nelle Black Hills del South Dakota, quando le tribù Lakota e Cheyenne si ribellarono al trasferimento in una riserva dell’Oklahoma e diedero vita a due anni di conflitto con l’esercito americano. Nonostante la storica vittoria di Little Big Horn, la coalizione indigena venne sconfitta e le loro terre trasformate in campi auriferi. La schiacciante superiorità militare degli Stati Uniti arrivava quindi laddove la pressione, l’inganno e il denaro fallivano.

Un modello ripetuto

Uno studio recente dell’Università di Yale ha calcolato che le popolazioni indigene degli Stati Uniti hanno perso il 98,8 per cento della terra che possedevano all’arrivo dei primi coloni bianchi[3]. Un numero che dà la misura della privazione subita e del ridotto spazio concesso ancora oggi alle comunità native. Non per questo il processo si è arrestato. Nonostante il governo americano abbia, nel corso del Novecento, promosso una legislazione che proteggesse i diritti delle varie tribù e la loro autorità sulla terra dove vivono, questi accordi vengono ripetutamente violati. A volte sono aziende private che, con mezzi più o meno leciti, tentano di accedere alle risorse naturali delle riserve indiane; altre volte è la politica stessa a pressare le comunità affinché cedano parte di ciò che dovrebbe essere loro garantito in eterno. Se ne è parlato negli ultimi anni riguardo al caso dell’oleodotto costruito vicino alla riserva di Standing Rock, in North Dakota. Qui, esponenti della popolazione Sioux hanno messo in piedi una campagna di protesta contro il passaggio del petrolio così vicino ai fiumi che riforniscono le loro case, sollevando il tema dei rischi per la salute della comunità. Dopo un decennio di battaglie politiche e legali, ancora non è chiaro il futuro di questa vicenda, ma nel frattempo l’oleodotto rimane in funzione.

In un certo senso il caso di Standing Rock è riassuntivo della storia del rapporto tra gli Stati Uniti, i nativi americani e la terra che si contendono. Dal dominio coloniale britannico, passando per le violenze dell’Ottocento fino ai conflitti di oggi, lo schema rimane lo stesso: l’uomo bianco firma dei trattati e ottiene parte della terra, poi viola quei trattati e ottiene ulteriore terra, infine propone un nuovo accordo e sposta l’indiano altrove, e così via, finché non ci sarà più luogo dove esso potrà stare.

[1] Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous Peoples’ History of the United States, London, Beacon Press, 2014, p. 1.

[2] The Taking of Indian Lands: Perspectives of Native Americans and European Americans, 1707-1765, National Humanities Center Resource Toolbox, Becoming American: The British Atlantic Colonies.

[3] Justin Farrell, Paul Berne Burow, Kathryn McConnell, Jude Bayham, Kyle Whyte, Gal Koss, Effects of Land Dispossession and Forced Migration on Indigenous Peoples in North America, Science, 29 ottobre 2021 https://doi.org/10.1126/science.abe4943.