La pena di morte nella cultura americana: da David Garland al cinema

Quando il cinema americano racconta la pena capitale, attinge a elementi comuni e non sempre efficaci. Perché la pena di morte negli Stati Uniti è una questione complessa, come spiega David Garland.

È il 1992. Bill Clinton è nel pieno della campagna elettorale quando decide di tornare in Arkansas per assistere all’esecuzione di Ricky Ray Rector, condannato a morte per aver ucciso, 11 anni prima, il proprietario di un locale e, dopo pochi giorni, il poliziotto che lo aveva convinto a consegnarsi alle autorità.

Nel 1995, quando Clinton è ormai il 42esimo Presidente degli Stati Uniti, nei cinema d’oltreoceano uscì Dead Man Walking, secondo film da regista dell’attore Tim Robbins: la storia è tratta dal libro autobiografico di suor Helen Prejean, che racconta il suo rapporto con Matthew Poncelet (nella realtà Elmo Patrick Sonnier), condannato a morte per aver violentato e ucciso, insieme al fratello, una coppia di giovani fidanzati. Tutto il film si regge su uno dei capisaldi della lotta contro la pena capitale, ossia il dubbio: l’idea che l’errore non solo sia dietro l’angolo, ma che giustiziare un innocente sia un crimine imperdonabile per qualsiasi stato democratico. Solo alla fine si scoprirà che Poncelet, oltre ad essere un razzista, omofobo, è effettivamente l’autore dei reati: ma importa meno, perché il personaggio ha già seguito un’evoluzione positiva, ha dimostrato pentimento e ottenuto il perdono, non solo di Helen Prejean, ma anche degli spettatori. Ciò non cambia il messaggio che Robbins stesso vuole trasmettere: la morte, il dolore e la sofferenza non sono redentori, neppure se a infliggerli è lo Stato.

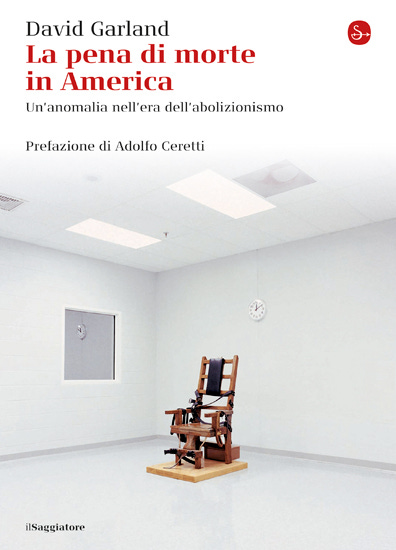

Il libro di David Garland La pena di morte in America. Un’anomalia nell’era dell'’abolizionismo (2013, Il Saggiatore) inizia rovesciando la prospettiva, ossia raccontando, attraverso le parole di un articolo del New York Times (datato 26 ottobre 2006), l’esecuzione di Danny Rolling.

Garland ci mette subito di fronte al problema principale che incontriamo affrontando il tema della pena di morte: la certa colpevolezza del condannato e i suoi crimini, raccontati nei minimi, raccapriccianti dettagli. “Al giorno d’oggi, i casi di pena capitale fanno notizia a livello nazionale, perché hanno per oggetto la rivendicazione dell’innocenza dell’imputato o l’inadeguata assistenza legale oppure le ingiustizie di tipo razziale”: tutto vero, sostiene Garland, finché non ci troviamo di fronte al cuore del problema, ossia la certezza della colpa. “La storia riportata dal New York Times non è solo il resoconto descrittivo di un caso, ma rappresenta la specifica manifestazione di una generale forma culturale. Nell’America contemporanea, i casi capitali non sono solo eventi giuridici o politici, bensì significative rappresentazioni di una data cultura”.

È anche per questo che la premessa metodologica del testo (come in generale tutto il dibattito intorno alla pena di morte negli Stati Uniti), può essere per un europeo straniante: come nella migliore tradizione sociologica, Garland decide di analizzare e comprendere un istituto giuridico tutt'ora vivo della società americana senza pronunciarsi, abbandonando il giudizio morale. Un compito impossibile (e, in molti casi forse neppure condiviso) per qualsiasi cittadino europeo, che ha interiorizzato da tempo non solo l’abolizione della pena di morte, ma soprattutto le motivazioni etiche che hanno portato alla condanna definitiva dell’uccisione di un uomo da parte dello Stato.

Gli Stati Uniti non sono l’Europa: e se nel vecchio continente il dibattito filosofico contro la pena di morte ha occupato una larga parte del pensiero, oltre l’Atlantico le cose sono andate diversamente. Perché? Perché la società americana non è riuscita ad abbandonare (e quindi a condannare) la pena di morte? Per vari e diversi motivi, spiega Garland: scelte politiche degli ultimi 40 anni che hanno mantenuto in vita un istituto che ancora porta nelle sue ossa il ricordo dei linciaggi dell’Ottocento; l’incapacità dello Stato americano, non solo di ottenere il monopolio legittimo della violenza, ma anche di “pacificare” la popolazione; l’assenza di una centralità statale e la consegna nelle mani dei “processi democratici locali” del potere di punire. Contrariamente a ciò che pensiamo, il persistere della pena di morte negli Stati Uniti non è, perciò, solo legata all’idea di una giustizia retributiva; ma è l’espressione di “specifici gruppi”, o meglio è un’istituzione “funzionale nei confronti di specifiche classi sociali”.

È anche per i motivi illustrati da Garland che il cinema americano stesso, ha da sempre non poche difficoltà a raccontare la pena capitale: soprattutto perché quando lo fa, preferisce indugiare nell’effettivo e comprensibile dramma personale, nel dubbio etico, nella corsa contro il tempo per salvare un uomo innocente. Ecco, il tempo è l’altro elemento presente nella narrazione cinematografica, a volte in maniera più funzionale ed efficace di altre: basti pensare al documentario The Penalty (Mark Pizzey, Will Francome, 2018), in cui seguiamo quasi senza respiro, 3 storie diverse da 3 punti di vista diversi; a Non voglio morire (I Want to Live!, 1958) in cui il regista Robert Wise esprime la sua decisa posizione contro la pena capitale; o a Il miglio verde (The Green Mile, Frank Darabont, 1999), tratto dal romanzo di Stephen King, in cui il tempo è dilatato a dismisura; a o al film diretto da Clint Eastwood, Fino a prova contraria (True Crime, 1999), in cui emerge un altro tema, ossia il rapporto complesso tra pena di morte e giornalismo, già affiorato, in tutto il suo cinismo, sotto le ingannevoli vesti della commedia in The Front Page, sia nella versione realizzata da Lewis Milestone nel 1931, sia in quella di Billy Wilder del 1974.