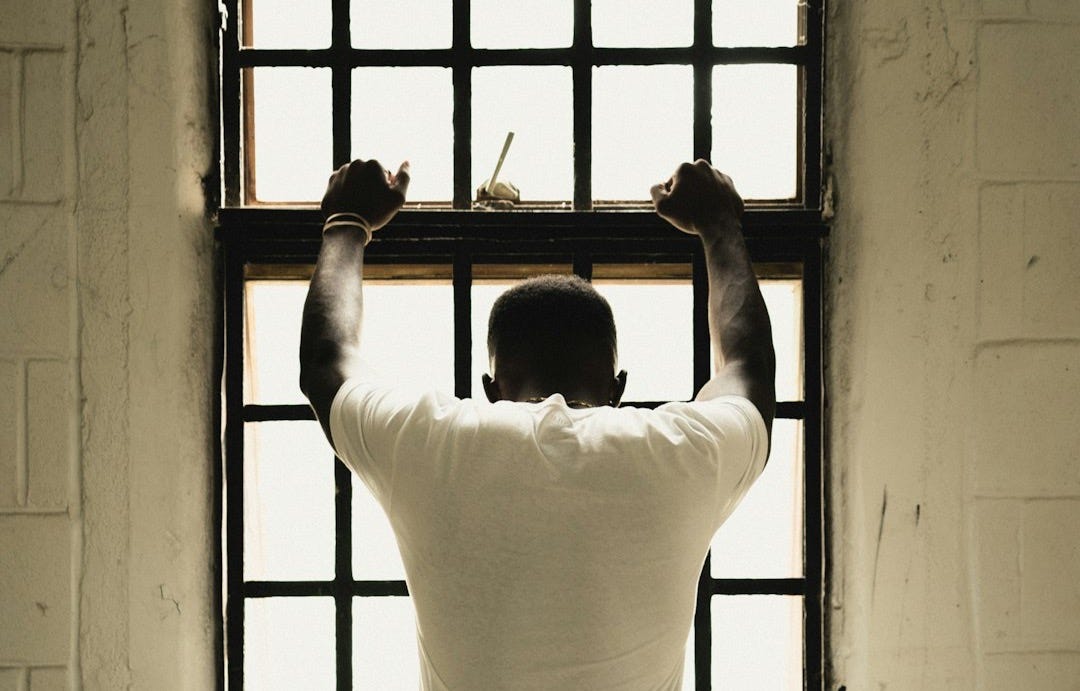

La pena capitale non è mai stata colorblind

Anche nel braccio della morte, per i cittadini afroamericani non c’è scampo dal razzismo e dalle discriminazioni

Prima della fine della schiavitù, in uno Stato come la Virginia fondato sulla sottomissione nera vi era un solo crimine per cui una persona bianca potesse essere condannata alla pena capitale, ma ce n’erano ben sessantasei codificati per destinare uno schiavo al braccio della morte. “Non fosse stato per la schiavitù”, racconta l’attivista Angela Davis, “la pena di morte sarebbe stata abolita in America. La schiavitù è diventata un rifugio per la pena di morte”.

Come molti meccanismi parte integrante della storia, politica e società statunitensi, anche la pena di morte non è rimasta estranea al razzismo e alle discriminazioni. A provarlo su un piano istituzionale è un caso del 1987 affrontato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, McCleskey v. Kemp, che ha visto il più elevato organo giudiziario negare la continua realtà di pregiudizi razziali. La Corte – a cui era stato presentato uno studio rilevante su come, in uno Stato come la Georgia, le persone nere accusate di aver ucciso vittime bianche avessero il quadruplo delle probabilità di essere condannati a morte rispetto a quelle bianche accusate di aver ucciso persone nere – votò 5-4 guidata dal giudice Powell, negando che vi fosse un rischio costituzionalmente significativo di pregiudizio razziale. Nella sua opinione dissenziente, il giudice Brennan riconobbe la forte tentazione insita nel fingere che minoranze nel braccio della morte non “condividano un destino connesso al nostro; che il trattamento che riserviamo a loro in nessun modo riecheggi nelle camere in cui muoiono. Una illusione così corrosiva, perché i riverberi dell'ingiustizia non sono così facilmente confinabili”.

Una ingiustizia, quella dei bias razziali esistenti nel mondo della pena capitale, che infatti si riverbera da lungo tempo, ponendo le radici ben prima di una importante sentenza come McClenskey e avendo origini molto più vicine al periodo della schiavitù discusso da Angela Davis. È spesso la storia dei singoli Stati a permettere una ricostruzione di quanto il razzismo sia una componente inscindibile della pena capitale. Se si prendesse ad esempio la storia di uno Stato come la Louisiana e il rapporto delle sue istituzioni con il braccio della morte, si scoprirebbe non solo che l’ultima volta che una persona bianca è stata condannata per un crimine contro una persona nera risale al 1752, ma che un uomo nero ha trenta volte più probabilità di essere condannato a morte per aver ucciso una donna bianca che per aver ucciso un altro uomo nero.

E ancora, in Carolina del Nord, nel periodo compreso tra il 1748 e il 1772 i tribunali statali firmarono mandati di morte per almeno cento schiavi. Qualche anno dopo, nel 1802, gli schiavisti dello stato finirono per giustiziare 24 afroamericani soggiogati al loro controllo per una presunta rivolta. Come ricostruito dallo storico Tim Tyson, poi, un altro episodio rivoluzionario concretizzatosi nella ribellione guidata da Nat Turner nel 1831, “causò il panico tra i proprietari di schiavi della Carolina del Nord. Per rappresaglia, le autorità bianche della Contea di Duplin decapitarono diversi schiavi, montando le loro teste su pali per avvertire gli altri del grave costo della ricerca della libertà”.

La più politica delle pene, l’ha definita il professore della Statale di Milano Davide Galliani in uno scritto concernente proprio le modalità di somministrazione e condanna alla pena di morte negli Stati Uniti. Non può, infatti, che essere considerata fortemente politica una pena influenzata dalla razza in ogni momento della storia nera americana, dai tempi della schiavitù agli anni dei linciaggi e delle leggi Jim Crow, fino all’oggi, quando i pregiudizi razziali nella pena di morte non sono certo un residuo del passato.

Com’è spiegabile un tale scenario? Secondo uno studio del 1998 condotto dal professor Jeffrey Pokorak e da molteplici ricercatori della St. Mary’s University Law School in Texas, una delle ragioni per cui la pena di morte sarebbe intrisa di razzismo troverebbe giustificazione nel fatto che i decisori chiave nei casi capitali in tutto il Paese sono stati per lunghissimo tempo quasi esclusivamente uomini bianchi. Sul finire degli anni Novanta, infatti, tra i principali procuratori distrettuali delle contee che applicavano la pena di morte negli Stati Uniti, quasi il 98 per cento era bianco e solo l'1 per cento era afroamericano.

Numeri complessivamente allarmanti, che non fanno che peggiorare quando si cerca di intersecare la dimensione della razza con quella del genere per indagare il rapporto tra donne nere e pena di morte. Secondo l’esperta Kailey-Morgan, infatti, le donne nere vengono destinate al braccio della morte in maniera esageratamente sproporzionata rispetto alle donne bianche: “Le donne nere rappresentano più del 25 per cento delle donne condannate a morte. In Carolina del Nord è ancora peggio. Delle 39 donne condannate a morte in North Carolina, il 61 per cento erano nere”. Il contrasto diventa ancora più evidente quando si scende nel dettaglio dei casi più eclatanti dal punto di vista femminile: da un lato, l’esecuzione – nel corso della prima amministrazione Trump – di Lisa Montgomery, 54 anni nel 2021, bianca, e l’unica donna all’epoca nel braccio della morte federale per un omicidio commesso nel 2004, oltre che la prima giustiziata in più di settant’anni; dall’altro il caso emblematico di Rosanna Phillips, 26 anni, nera, condannata a morte in “meno di cinquanta minuti, nonostante molteplici prove della sua innocenza”.

Come osserva Kailey-Morgan, alla petizione firmata da 312mila persone e agli articoli di Rolling Stone e del New York Times che chiedevano di liberare Lisa Montgomery dalla condanna a morte si contrappone il silenzio assordate e l’assenza di alcuna forma di protesta per il caso di Rosanna Phillips.

Un silenzio che continua oggi, se si pensa che dal 2001 al 2014 quattro donne nere sono state giustiziate negli Stati Uniti: Wanda Jean Allen, Frances Newton, Kimberly McCarthy e Lisa Coleman. Donne – come Montgomery – la cui storia personale è costellata di traumi e abusi che non hanno, però, generato il medesimo livello di empatia nel pubblico statunitense. A motivare un tale disinteresse, l’accumularsi di una serie di stereotipi connessi alla figura della donna nera che, quando destinata alla pena capitale, non fa che moltiplicare simili forme di discriminazione, non venendo mai dipinta come figura tragica o come bisognosa di pietà, ma piuttosto come “un demone, come donne che meritano la morte”.

Stereotipi dannosi e virali che non hanno fatto altro che infettare il sistema (già malato) della pena capitale dimostrando la pervasività del razzismo negli Stati Uniti d’America, anche a un passo dalla morte.