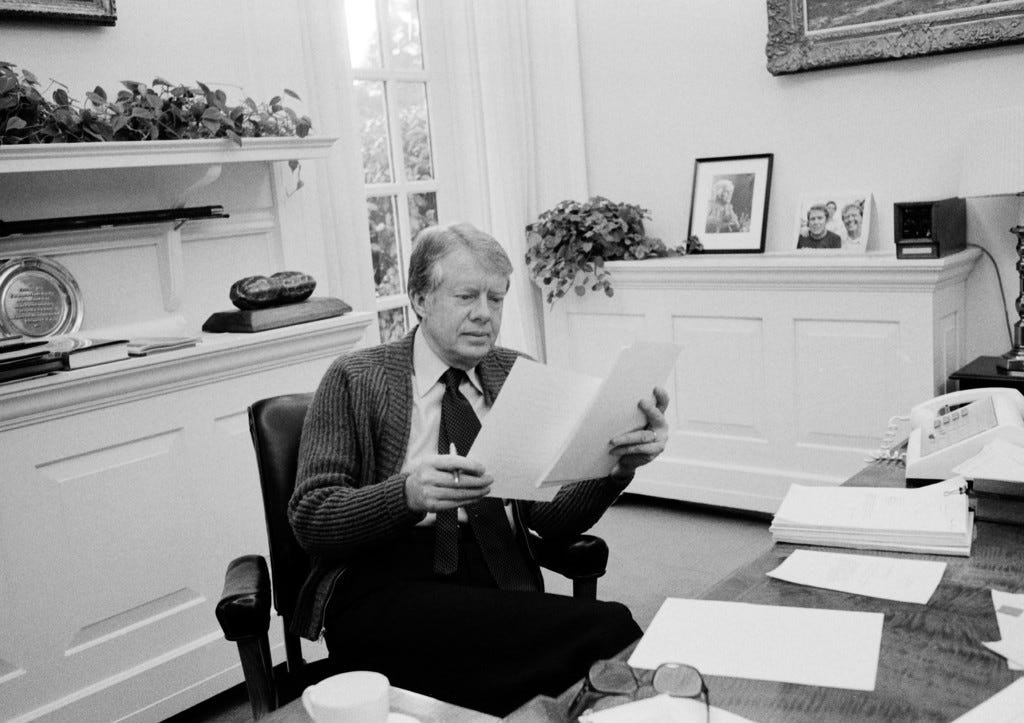

Jimmy Carter, l’uomo che vedeva troppo avanti

L’ex presidente dem, scomparso all’età di cento anni, lascia un’eredità di fallimenti politici nell’immediato e di grande lungimiranza per gli storici del futuro

Per molti anni l’esperienza politica di Jimmy Carter è stata riassumibile nell’espressione «il miglior ex presidente degli Stati Uniti». Una frase fatta che stava a indicare che, in fin dei conti, la sua presidenza non fosse stata un granché. Adesso che il presidente è scomparso all’età di cento anni, invece, è tempo di fare i conti su quanto i suoi quattro anni alla Casa Bianca siano stati precursori del moderno progressismo.

Non è il caso di cercare santificazioni post-mortem: Jimmy Carter era indubbiamente figlio del suo tempo e del territorio nel quale era nato e cresciuto, la Georgia segregazionista dove le elezioni spesso erano influenzate dalla presenza del Ku Klux Klan e dove imperava la demagogia razzista promossa da esponenti politici come il governatore Eugene Talmadge, membro del Klan. All’epoca era proprio il Partito democratico la formazione politica che aveva il dominio pressoché assoluto della politica statale. Il giovane Carter era cresciuto in un ambiente dove anche il padre sosteneva fortemente la separazione tra le “razze”. Anche per quello, da giovane, volle intraprendere la carriera di ufficiale di Marina, lontano da quell’ambiente rurale dove il colore della pelle era un discrimine pesantissimo, nonostante fosse stato a lungo accudito da un’anziana afroamericana di nome Rachel Clark, la cui influenza, anni dopo, Carter definì come «la più duratura» sulla sua vita.

Nel 1953 la morte improvvisa del padre, da poco eletto nella Camera statale dei rappresentanti, lo fa tornare a casa per badare all’azienda agricola di famiglia, una piantagione di arachidi. Anche lui, come il padre, si interessa alla cosa piccola: la Georgia è uno degli Stati più poveri dell’unione, nonostante la città di Atlanta sia uno dei pochi centri industriali dell’intero Sud ex schiavista. Le cose dovevano cambiare, secondo Carter; ma quando, dopo alcuni anni di esperienza come senatore statale, corre per la carica di governatore nel 1970 dimentica le sue idee (fino ad allora tenute strettamente private) sul superamento della segregazione razziale, che continua ancora de facto nonostante una sentenza della Corte Suprema del 1954 l’abbia ritenuta incostituzionale. Usa toni razzisti che ricordano molto da vicino il governatore dell’Alabama George Wallace, che aveva dichiarato qualche anno prima con un gioco di parole intraducibile di «non farsi mai superare in razzismo» dal proprio avversario. Lo stesso fece Carter, ma uno dei pochi senatori afroamericani dello Stato, Leroy Johnson, riconobbe che Carter «doveva fare così per farsi eleggere». Funzionò. E Carter, sin dal discorso inaugurale, provò che Johnson aveva ragione: lavorò sin da subito per far finire la discriminazione razziale, soprattutto a bordo del trasporto pubblico, pur rimanendo in buoni rapporti con i suoi colleghi. E soprattutto, in quel quadriennio, non si registrano sue parole critiche nei confronti della memoria confederata: il suo avo Wiley Carter fu un fornitore di farina per l’esercito sudista e durante il suo mandato si recò in Brasile per visitare una comunità di confederados, i discendenti di quegli schiavisti irriducibili che dopo la guerra civile si erano trasferiti in Brasile. Questo suo curioso mix politico, però, lo rendeva una figura quasi unica nel suo genere: era diverso dai suoi colleghi del Nord anche perché credeva che il pesante e burocratico Welfare State prodotto negli anni successivi al New Deal dovesse essere alleggerito e superato, e così aveva fatto anche da governatore, puntando a una drastica riduzione della spesa pubblica. Non solo: Carter era un uomo dalla forte fede, un cristiano evangelico a tutto tondo che credeva appieno nella salvezza portata dal messaggio di Gesù Cristo.

Il suo essere un relativo sconosciuto, quindi, fu uno dei fattori decisivi che lo portò nel 1976 a vincere la nomination democratica in un anno in cui la politica americana si stava ancora riprendendo dallo shock dello scandalo del Watergate: niente meglio di un outsider per ripulire Washington dalla sporcizia lasciata dall’amministrazione Nixon e da un Partito democratico ancora macchiato dalla guerra del Vietnam. Carter arriva alla Casa Bianca come una faccia fresca che non è stata toccata da questa duplice eredità politica, anche se questo, nei fatti, limiterà la sua capacità di azione. Sarebbe troppo lungo ripercorrere la sua intera presidenza, culminata con una crisi economica che riportò al potere i repubblicani guidati dall’ex governatore della California Ronald Reagan. Per anni si è pensato che quei quattro anni fossero una parentesi in mezzo a un’epoca di dominio repubblicano, con Reagan che – tramite il rilancio di una politica estera muscolare e la riproposizione di un neoliberismo spesso più ideologico che reale – diventava uno delle figure chiave della nascita del mondo post-guerra fredda. Adesso non è più così.

Un libro, His Very Best, scritto dal giornalista Jonathan Alter e pubblicato nel 2020, e un documentario, Carterland, diretto da Will Pattiz, uscito a maggio 2021, hanno nuovamente analizzato quegli anni e notato che la visione del presidente Jimmy Carter era quantomai lungimirante per quanto riguarda alcune questioni molto care all’attuale movimento progressista: ordinò la stesura di una relazione dedicata agli effetti dell’aumento della temperatura nel 2000, fece porre dei pannelli solari sulla Casa Bianca e con il discorso alla nazione del 15 luglio 1979, comunemente noto come Malaise Speech (il discorso del malessere), pose la questione della riduzione dei consumi energetici e del cambiamento dello stile di vita americano. Una domanda profonda che si intersecava anche con un distacco sempre più marcato tra i comuni cittadini e la classe politica. Eppure, questa visione green, che andava oltre la preoccupazione riguardante la qualità dell’aria respirata e dell’acqua bevuta e pensava alla salute stessa del pianeta, non venne apprezzata dagli elettori, che sposarono in massa il messaggio di restaurazione dell’American Way of Life promosso da Ronald Reagan. Quello che emerge da questo libro e da questo documentario, però, è che Carter aveva aperto anche due settori importanti per l’economia americana: quello delle compagnie low-cost, deregolamentando il trasporto aereo, e persino quello delle birre artigianali, con la rimozione di una vecchia normativa risalente all’età del Proibizionismo che ne impediva la produzione su piccola scala.

Infine, un dettaglio che riguarda anche l’Italia: nel volume scritto dalla storica Alice Ciulla La cultura americana e il Pci si ritrova anche un collegamento tentato dalla leadership del Partito Comunista Italiano per rendere accettabile a Washington il proprio ingresso nell’area di governo, riconoscendo in Carter un presidente meno anticomunista dei predecessori. Nonostante gli sforzi fatti, però, l’amministrazione Carter in questo senso fu conservativa, decidendo per il no. Perché, nonostante le riletture che si possono fare, Jimmy Carter rimane un democratico figlio del suo tempo. E le riletture successive, non possono cancellare i suoi fallimenti politici dovuti a una lungimiranza forse troppo presciente per i pregiudizi dell’opinione pubblica di allora, nonostante una post-presidenza lunga più di quarant’anni, durante la quale non ha risparmiato critiche né a un alleato chiave come Israele né tantomeno alla politica estera promossa dal suo successore dem Barack Obama, per il quale ha agito come negoziatore informale in una miriade di scenari complicati. Il suo nome rimarrà legato a una disastrosa sconfitta contro un repubblicano conservatore quale Ronald Reagan che voleva rendere l’America «nuovamente grande». Si comprende alla luce di questo risultato che ha segnato la politica americana e ha accelerato la brusca trasformazione dei due principali partiti il perché, per i suoi successori Bill Clinton e Barack Obama, il nome di Carter è sempre suonato come una sinistra maledizione. Lo stesso Joe Biden raramente ha ricordato il fatto che, nel lontano 1976, è stato il primo senatore a sostenerlo nella corsa presidenziale.