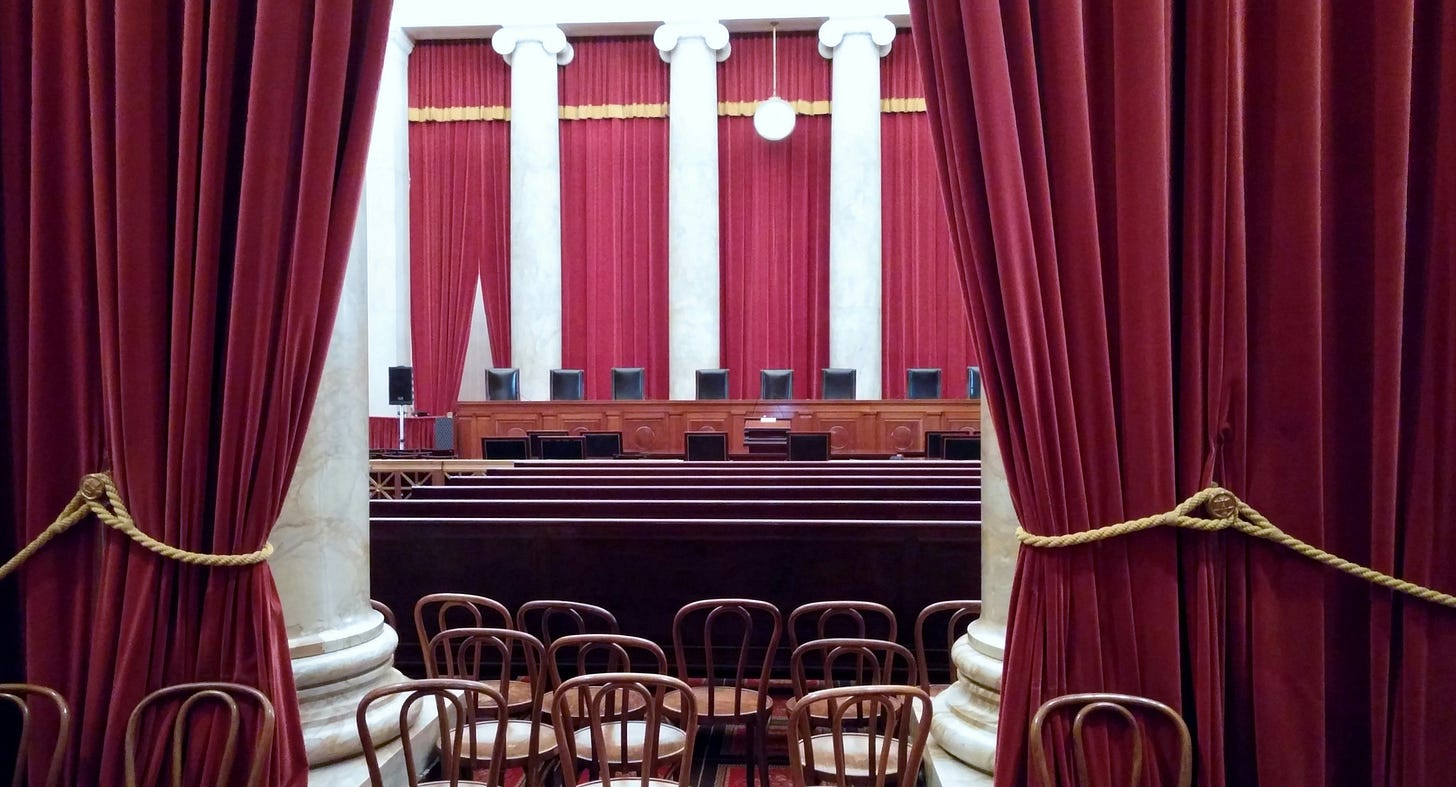

Flash #74: tra emergenze e imprevedibilità, com'è andata la sessione 2024/2025 della Corte Suprema?

La sessione di lavori della Corte sta giungendo al termine prima della pausa estiva, e le decisioni finali stanno già creando divisioni.

La Corte Suprema degli Stati Uniti si sta avvicinando alla fine della sessione 2024/2025 inaugurata, come regola vuole, il primo lunedì dello scorso ottobre. Sono queste, dunque, le settimane in cui aspettarsi le sentenze più rilevanti tanto per la giurisprudenza quanto per la società americana.

Va a chiudersi una sessione avviata a rilento, con una programmazione apparentemente tranquilla – forse in attesa di controversie derivanti dalle elezioni presidenziali dello scorso novembre che, dato lo schiacciante risultato, non sono mai entrate a far parte del calendario della Corte.

Quest’ultimo, tuttavia, ha accusato una serie di colpi sferrati dall’amministrazione Trump che, dal suo avvio a gennaio, ha rivoluzionato il ritmo lavorativo della Corte a suon di emergenze. Il vero protagonista della sessione 2024/2025 è stato, infatti, lo shadow docket della SCOTUS ovvero tutte quelle decisioni assunte dalla Corte al di fuori del suo docket ordinario, senza una discussione orale e prive di motivazioni. I casi afferenti allo shadow docket vengono decisi sulla base di procedure d’urgenza rispetto a decisioni delle Corti inferiori.

Se, come sottolinea NPR, nel corso delle amministrazioni di George W. Bush e Obama si sono rilevate solo otto richieste di intervento emergenziale in sedici anni, con Trump i numeri raccontano un’altra storia e un approccio completamente differente al lavoro della Corte. Nelle prime venti settimane di seconda amministrazione Trump, infatti, sono pervenute alla SCOTUS diciannove richieste di intervento d’urgenza, portando la Corte ad agire decidendo già tredici di questi casi: nove delle sentenze emesse sono state in favore dell’amministrazione repubblicana, una parzialmente in favore, due contro e in un caso la decisione è stata posticipata fino alla conclusiva dichiarazione di irrilevanza del ricorso per la Corte Suprema.

I giudici della Corte più liberali si sono schierati, prevedibilmente e attraverso lo strumento offerto dalle opinioni scritte, contro le vie brevi dell’emergenza; lo ha fatto la giudice Elena Kagan dichiarando che “il rischio di errore aumenta quando questa Corte decide casi con una documentazione scarna, senza argomentazioni e con poco tempo per riflettere”. Altrettanto immaginabile è, invece, la difesa della procedura intavolata dai giudici più conservatori, come Samuel Alito (padre dello storico rovesciamento di Roe v. Wade risalente all’estate del 2022), che già nel 2021 sottolineava quanto non ci fosse “nulla di nuovo o oscuro” nel processo, erroneamente dipinto come sinistro e criticato fortemente nel corso della prima amministrazione Trump.

Da quando il bilanciamento interno alla Corte si è assestato lungo marcate linee ideologiche, si è soliti attendere un esito abbastanza prevedibile per le sentenze, con una divisione che riflette alla perfezione le opinioni divise e schierate rispetto allo shadow docket, con i giudici identificati come progressisti schierati da un lato, e i giudici più conservatori – o addirittura trumpiani – dall’altro. Alcuni Supremi, poi, emergono come marcatamente sensibili verso alcune tematiche, rendendo l’anticipazione delle opinioni un lavoro facile per gli addetti ai lavori. Eppure, questa sessione ha permesso di puntare un faro sull’azione, non sempre così prevedibile, di alcuni giudici in particolare.

Tra i momenti più rilevanti di questa sessione si ha il raggiungimento dell’unanimità nel caso TikTok v. Garland, con cui la Corte ha valutato che il proprio impegno tradizionale in difesa della libertà di parola potesse venire meno a fronte di consolidate preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Della stessa opinione non sembra essere il presidente Trump che ha, finora, ignorato la sentenza consentendo all’app di TikTok di continuare a funzionare negli Stati Uniti.

A marzo è stato poi il momento di Garland v. VanDerStock che ha visto un assetto 7-2, con i giudici di nomina trumpiana – Kavanaugh, Barrett e Gorsuch – unirsi ai più liberali e al Presidente Roberts nella difesa della regolamentazione delle armi voluta dall’amministrazione Biden, secondo cui le armi non rintracciabili – note come “pistole fantasma” – contano come armi da fuoco.

Tra le decisioni forse più serrate, con esito 5-4, quella con cui la Corte ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di mantenere congelati miliardi di dollari in aiuti esteri approvati dal Congresso. A schierarsi con le giudici Kagan, Brown Jackson e Sotomayor, anche il Presidente Roberts e, soprattutto, la giudice di nomina trumpiana Amy Coney Barrett.

Ancora più significativa è stata la sfida posta alla Corte dal caso Oklahoma Statewide Charter School Board v. Drummond, che ha bocciato, 4-4, la creazione della prima scuola pubblica religiosa in tutti gli Stati Uniti. Un progetto che, se portato a termine, avrebbe offuscato la linea di separazione tra Stato e Chiesa e che sembra aver messo in difficoltà la Corte intera: con solo otto voti su nove, e l’astensione di Barrett, nessuno dei restanti giudici ha palesato la direzione del proprio voto, concludendo il caso con una decisione per curiam, ovvero attribuibile alla Corte intera.

Risultato particolarmente imprevedibile dato il tradizionale approccio del Presidente Roberts al tema, da sempre impegnato ad ampliare il ruolo che può avere la religione nella vita pubblica degli americani, ma che è sembrato non prevalere in questo caso.

Il 5 giugno è stato poi un giorno fondamentale per la Corte, che ha deciso i casi Catholic Charities Bureau v. Wisconsin Labor & Industry Review Commission, Ames v. Ohio Dept. of Youth Services e Smith & Wesson Brands v. Estados Unidos Mexicanos. Tre sentenze emesse all’unanimità e che, in vista delle mancanti decisioni previste per la fine di giugno, possono segnare anche una delle ultime volte in cui, per questa sessione, un tale risultato è stato raggiunto.

Nella giornata di ieri, infatti, la Corte si è divisa 6-3 sul caso U.S. v. Tennessee Attorney General Jonathan Skrmetti con cui era stata chiamata a esprimersi sulla costituzionalità di una legge del Tennessee che vieta agli operatori sanitari di eseguire o somministrare trattamenti medici a un minore transgender. Sono altri 26 gli Stati della Federazione ad avere all’attivo normative simili che, secondo nonprofit come Trevor Project, sono all’origine di un incremento del 72% nei tentativi di suicidio tra giovani non binary e transgender.

A mancare all’appello, infatti, sono decisioni cruciali, principalmente connesse al I e al XIV Emendamento. Tra queste, il caso President Donald Trump v. CASA, Inc. riguardante la cittadinanza per nascita e la connessa autorità dei giudici federali di emettere ingiunzioni nazionali in grado di bloccare ordini esecutivi presidenziali. Non solo: anche il caso Mahmoud v. Taylor attende una risposta, relativamente al diritto delle scuole pubbliche della contea di Montgomery, nel Maryland, di eliminare l'opzione di opt-out per gli studenti delle elementari per quanto riguarda i libri inseriti in programma che includono le persone LGBTQ.

Con la maggior parte degli esperti giustamente in attesa di una conclusione forte per questa sessione, non resta che attendere le prossime settimane per osservare come la Corte concluderà una fase di lavori non sempre e non del tutto prevedibile.