Edward Hopper e l'American Scene Painting

Tra i maggiori esponenti del realismo americano, Edward Hopper è noto per i suoi dipinti che raccontano le diverse sfaccettature dell'American Way, arrivando ad influenzare grandi registi del cinema

Edward Hopper nasce nel 1882 a Nyack, nello Stato di New York.

Si dimostra abile nel disegno già all’età di cinque anni, mostrando un particolare interesse per le navi e tutto ciò che le riguardava. A diciotto anni comincia a frequentare la New York School of Art.

Nel 1906 viaggia per la prima volta verso Parigi, dove rimane affascinato dai pittori espressionisti e dalla poesia simbolista. Dopo questa prima tappa, comincia a viaggiare per l’Europa per conoscere meglio le avanguardie del Novecento. È qui che conoscerà le opere di De Chirico, dal quale prenderà spunto per i suoi quadri dai palcoscenici aridi, solitari e desolati.

Ritornato negli USA nel 1911, si dedica all’incisione e all’illustrazione. A differenza di molti artisti americani che, come lui, avevano esordito con queste tecniche, però, Hopper dichiarò di non amare quel tipo di lavoro, anche se l’esperienza acquisita gli è sicuramente servita da stimolo per la ricerca dell’essenziale in pochi dettagli rivelatori. Con l’incisione impara a raccontare storie in bianco e nero e si avvicina ai registi del cinema narrativo americano, servendosi di luci e ombre per raccontare storie.

Nel 1920 viene organizzata la sua prima mostra personale presso il Whitney Studio Club di New York, luogo importante per gli artisti americani indipendenti dell’epoca. In quest’occasione Hopper espone sedici dipinti a olio, tra cui Soir Bleu (1914) che segna un momento di transizione, dove l’artista si allontana dai primi paesaggi per concentrarsi su una scena ricca di simbolismo e inquietudine.

Nonostante non abbia venduto nessun quadro, questa prima esposizione segnò un momento significativo nella carriera di Hopper che, non perdendosi d’animo, nel 1924 partecipò alla mostra presso la Rehn Gallery di New York. Qui riuscì ad affermarsi come artista grazie alla scelta di esporre alcuni acquarelli, molto apprezzati oltre che dal pubblico anche dalla critica. Quest’ultima riconobbe l’abilità dell’artista nel riuscire a catturare atmosfere e stati d’animo realistici in maniera quasi cinematografica. Con il cinema, infatti, Hopper sentiva da sempre un legame profondo, quasi tutte le sue opere si concentrano sulla scenografia, dove cerca un’inquadratura incisiva per aumentare il potenziale narrativo. Il cinema, secondo Hopper, fa sognare e permette ogni tipo di evasione dalla realtà, soprattutto in periodi come gli anni Trenta condizionati da fallimenti, bancarotta e depressione.

Hopper si inserisce all’interno del movimento artistico American Scene, che ha l’obiettivo di descrivere i diversi aspetti della Grande Depressione, originatasi dal crollo della borsa di New York nell’ottobre del 1929, che vedrà cenni di miglioramento solo con l’elezione di Roosevelt nel 1932 e la creazione del New Deal, allo scopo di risollevare il Paese con un vasto programma di riforme.

Le sue ricerche in campo cinematografico hanno addirittura ispirato grandi registi come Dario Argento, David Lynch e Alfred Htchcock.

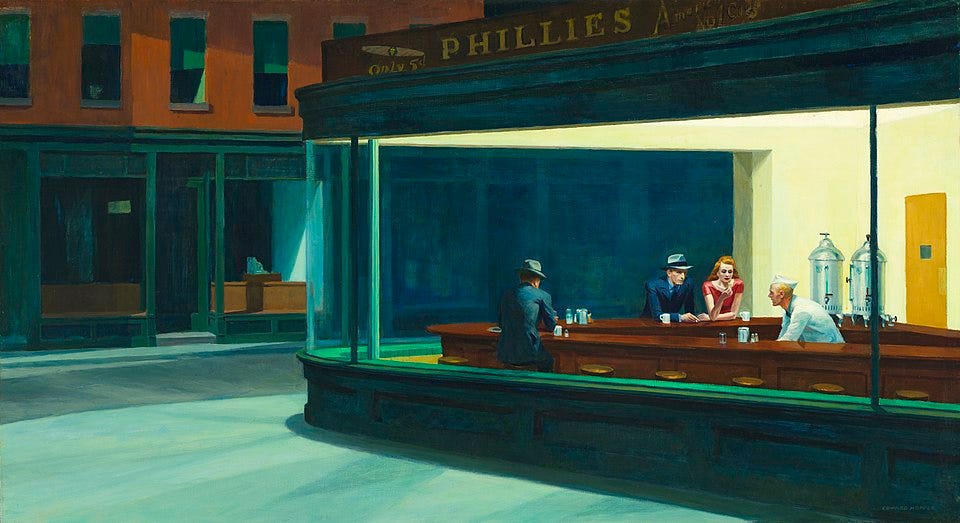

Fin dall’inizio della sua carriera, Hopper si dimostra ossessionato dalla luce e studia i modi in cui cade sugli edifici e attraversa vetrine, creando riflessi e giochi di colore. Anche le scelte cromatiche si dimostrando fondamentali: le tinte fredde e distaccate fanno acquisire ai suoi lavori una nota psicologica accentuata dalla sensazione di straniamento spesso percepita dall’osservatore.

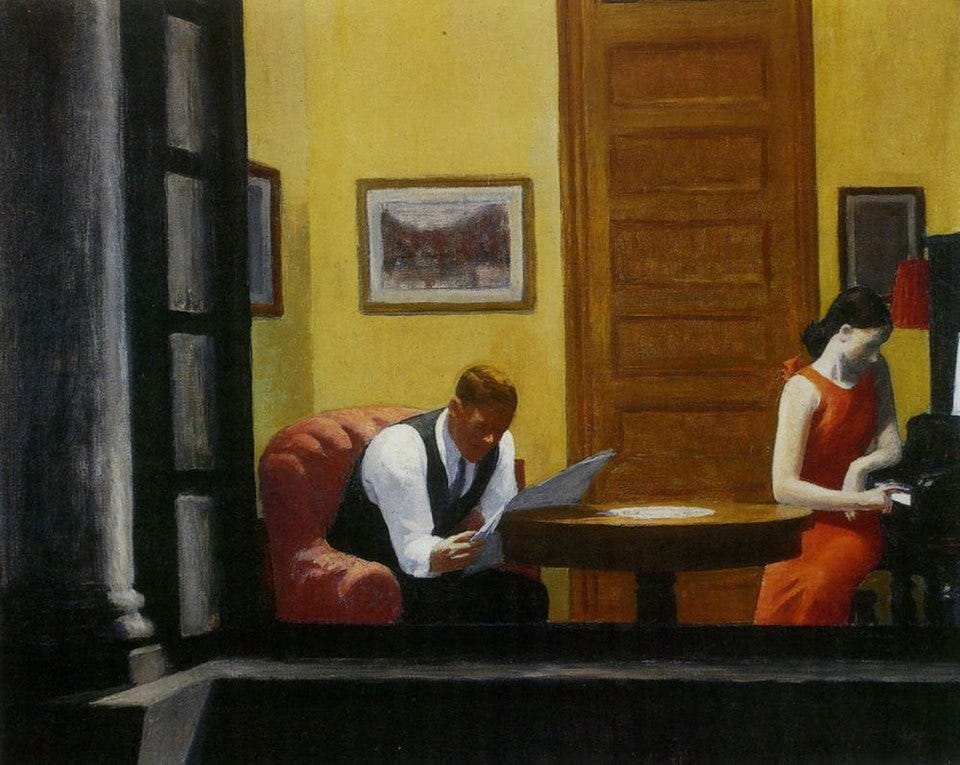

Per Edward Hopper l’arte non è solo passione, ma soprattutto fatica: ogni opera è frutto di un preciso lavoro di sintesi e semplificazione, dove il superfluo viene eliminato per concentrarsi sulla verità che l’immagine deve trasmettere in maniera semplice e minimalista. Nelle sue opere, incentrate sulla solitudine, il silenzio pervade ogni spazio facendo apparire il reale enigmatico, quasi metafisico: i protagonisti sono accompagnati da una sensazione di incomunicabilità perenne che li fa apparire alienati, anonimi e spenti.

In questo modo Hopper, tramite lo straniamento percettivo, porta l’osservatore a interrogarsi sul significato del vivere in un’atmosfera nostalgica sfuggente ed evocativa. La sua pittura melanconica si distingue enormemente da quella degli artisti del suo ambiente: è estremamente innovativa e si avvicina al realismo con dettagli descrittivi e meticolosi, che emergono dal colore caratteristico delle sue opere e dalla rappresentazione minuziosa di porte o finestre, importantissime nei suoi dipinti perché permettono all’osservatore di varcare l’intimità delle stanze e dei luoghi rappresentati, come teatri, bar, cinema e camere d’albergo.

Nel 1950 il Whitney Studio Club (divenuto Whitney Museum of American Art) gli dedica la seconda retrospettiva e nel 1956 la rivista TIME gli rende omaggio con una copertina. Saranno questi due eventi a fargli acquisire la fama mondiale che lo contraddistingue ancora oggi.

Edward Hopper muore nel 1967 all’età di ottantaquattro anni: il suo corpo viene ritrovato nel suo studio in centro a New York, nel luogo che più lo rappresentava.

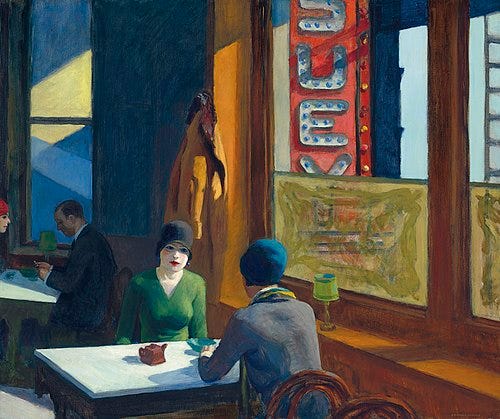

Nel 2018, il suo dipinto Chop Suey del 1929 è stato venduto per novantatré milioni di dollari, diventando una delle opere più costose di sempre.

Oggi Edward Hopper è considerato uno dei maestri indiscussi dell’arte americana del Novecento e le sue opere, che parlano di solitudine e spogliano la vita privandola del superfluo, lo hanno reso immortale.

BIBLIOGRAFIA:

M.G. Mazzucco, Il museo del mondo, Einaudi, 2017.

J. Veneziani, Simmetrie, Rizzoli, 2021.