Cristoforo Colombo e la distruzione delle Indie fra storiografia e culture wars

Com'è nato e si è sviluppato il controverso stereotipo di Cristoforo Colombo come figura paradigmatica dei conquistatori, tra falsi miti e verità storica.

Nel 1980 Howard Zinn dava alle stampe il suo A People’s History of the United States, un libro destinato a diventare immensamente influente. Ad oggi esso è passato attraverso sette edizioni, per più di due milioni di copie vendute: un volume in cui l’autore si proponeva programmaticamente di rifiutare la storiografia tradizionale in quanto «memoria degli Stati» – con ciò riprendendo una fortunata quanto discutibile definizione di Kissinger – onde contrapporle una narrazione innovativa che assumesse il punto di vista delle minoranze, degli sconfitti.

Una storia non dall’alto, bensì dal basso; ma non come, cinquant’anni prima, la Scuola delle Annales francese aveva declinato questo importante cambio di paradigma. Non una storia sociale, bensì una ideologica, militante. Una storia ridotta a memoria consapevolmente politicizzata onde fungere da grimaldello nelle controversie politiche del presente. La narrazione (perché non è possibile parlare propriamente di analisi) proposta da Zinn si prefiggeva infatti di «raccontare la storia della scoperta dell’America dal punto di vista degli Arawak, della Costituzione dal punto di vista degli schiavi, di Andrew Jackson così come visto dai Cherokee, della Guerra Civile così come vista dagli irlandesi di New York […]».

Tralasciamo per un attimo gli imbarazzi e le falle metodologiche cui un simile approccio si presta in casi specifici: le popolazioni Arawak dei Caraibi, ad esempio, non hanno lasciato fonti scritte e tentare di ricostruire il loro profilo, di ridare loro voce attraverso le fonti della conquista significa – al più – cogliere dei frammenti di ciò che realmente fu attraverso lo specchio deformante costituito dalla memoria dei conquistatori. Ciò detto, è evidente come Zinn proponga una sorta di variante del vecchio pregiudizio della storia scritta dai vincitori: in questo caso i vincitori sono i ceti dominanti di una società, volti ad infondere attraverso la storia cosiddetta ufficiale i loro valori e la loro narrazione nella costruzione dell’identità della nazione a scapito della storia delle minoranze, dell’identità dei gruppi marginali. In una parola, delle vittime.

En passant si potrebbe notare come l’autore sembri risentire di una concezione della storiografia più ottocentesca che non contemporanea; e rifarsi ad un’epoca ormai tramontata, quella dello Stato-nazione emerso dalla Rivoluzione francese, in cui all’insegnamento scolastico della storia veniva effettivamente demandato il compito di forgiare l’identità della nazione mediante l’educazione patriottica del cittadino. La storiografia contemporanea si è da lungo tempo emancipata da simili oneri, ma Zinn non sembra darsene per inteso: la sua critica nasce vecchia, ma è soltanto la prima di una serie di consapevoli distorsioni.

La seconda distorsione, dopo una simile dichiarazione d’intenti, è costituita dal proporre la figura di Cristoforo Colombo come paradigmatica dei conquistatori. Orbene, Colombo fu più tosto uno sconfitto: un uomo che, pur protagonista di una meteorica ascesa sociale (proveniente da una famiglia di lanaiuoli, egli divenne Ammiraglio del Mar Oceano) ed in grado di assicurare il benessere economico a sé ed ai suoi discendenti, aveva assistito al fallimento di ogni suo progetto per il Nuovo Mondo. Arrestato, si era visto infine tradurre in ceppi in Spagna, gravando su di lui accuse ben più infamanti delle catene.

La storiografia si nutre di documentazione primaria: atti, contratti, verbali, lettere, memoriali. La loro produzione non è esclusivo appannaggio dei ceti dirigenti, degli esponenti più in vista della politica e dell’intellettualità; la loro preservazione e trasmissione è dettata in egual misura dal caso e dalla necessità (in primis di tener traccia dell’operato di persone e istituzioni nel caso in cui siano chiamate a darne conto). Gruppi e personaggi marginali concorrono alla loro produzione, e proprio attraverso il caso – o la necessità – le memorie degli sconfitti possono essere tramandate o addirittura prese a modello, traducendosi in accettate verità storiche. È quanto accadde a Colombo, la cui memoria ebbe la ventura di intersecare la strada di una delle personalità più influenti del secolo ed uno dei pochi intellettuali cinquecenteschi ancora rilevanti per il dibattito contemporaneo: Bartolomé de las Casas, la cui penna simpatetica avrebbe fatto molto nell’esaltare la figura dell’Ammiraglio e perpetuarne il punto di vista attraverso opere estremamente influenti come la Historia de las Indias. Ma torniamo a Zinn ed al modo in cui egli liquida la figura di Colombo e le sue imprese:

Così aveva inizio la storia, cinque secoli fa, dell’invasione europea degli insediamenti indiani nelle Americhe. Questo inizio, quando si legge Las Casas – ed anche se le sue stime sono frutto di esagerazione (all’inizio vi erano tre milioni di indiani, come egli dice; o meno di un milione, come alcuni storici hanno calcolato; od otto milioni, come altri oggi credono) – è fatto di conquista, riduzione in schiavitù, morte. Quando leggiamo i libri di storia dati ai bambini negli Stati Uniti, tutto inizia con un’eroica avventura – non vi è spargimento di sangue – ed il Columbus Day è una festa nazionale.

Appare evidente che per Zinn la distruzione delle popolazioni americane non costituisca una semplice conseguenza della scoperta colombiana; essa inizia direttamente con Colombo e questi ne è il primo interprete e protagonista. E se il lettore fosse ancora in dubbio riguardo alle reali posizioni dell’autore, un inciso di poco successivo sgombrerebbe il campo da ogni incertezza:

enfatizzare l’eroismo di Colombo e dei suoi successori come navigatori ed esploratori, e de-enfatizzare il loro genocidio, non costituisce una scelta tecnica, ma una scelta ideologica. Essa serve – inconsapevolmente – a giustificare quanto accaduto.

Zinn non è stato il primo autore in assoluto ad estendere la categoria di genocidio alla catastrofe demografica occorsa ai nativi americani in conseguenza della conquista europea: egli si muoveva infatti lungo il solco tracciato cinque anni prima dallo storico Francis Jennings (The Invasion of the America, 1975). Ne è stato però l’interprete più celebre, inaugurando una stagione di studi metodologicamente discutibili – oltre che di pubblicistica di basso livello – culminata nella pubblicazione del celebre American Holocaust: The Conquest of the New World (1992) di David Stannard. Se questa catastrofe demografica non può essere negata (né deve essere minimizzata: vi ritornerò a breve), al contempo dovrebbe risultare lapalissiano come l’applicazione, ad un contesto di cinque secoli precedente, del paradigma interpretativo fondato sul concetto novecentesco di genocidio sia surrettizia nel suo anacronismo.

Ma ammettiamo pure, in via ipotetica, che una tale chiave di lettura possa essere adoperata: dalla prima formulazione del termine genocidio da parte di Raphäel Lemkin nel 1944 (Axis Rule in Occupied Europe), sino alla sua ricezione da parte delle Nazioni Unite con la Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), per poter parlare di genocidio occorre che si verifichi l’intento di «distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso» in quanto tale, i cui appartenenti «siano deliberatamente – e non casualmente – presi di mira a causa della loro reale o percepita appartenenza ad uno di questi quattro gruppi» (Article II). La distruzione genocidaria deve costituire un fine in sé ed essere scientemente perseguita in nome di quel fine.

Nulla del genere è ovviamente rintracciabile in alcuna fase della conquista e della colonizzazione delle Americhe: ne mancherebbero le basi ideologiche (darwinismo sociale, razzismo biologico, guerra totale), gettate soltanto a partire dal XIX secolo. Già Tzvetan Todorov, nel suo La conquête de l’Amérique del 1982, aveva d’altronde scomposto la distruzione degli indios in tre fattori concomitanti: morte in battaglia, direttamente per mano dei conquistatori; morte per maltrattamenti, primariamente legati al sovrasfruttamento economico; morte per malattia. Passando dal primo al terzo fattore il grado di intenzionalità – e quindi di responsabilità – dei conquistatori è decrescente e al contempo inversamente proporzionale al grado di letalità: vale a dire che furono soprattutto le nuove malattie ad andamento epidemico a fare ecatombi di indigeni, ed una volta integrate dall’alto tasso di mortalità fra i lavoratori delle piantagioni e delle miniere questi due fattori concorsero, da soli, a spiegare il collasso demografico delle popolazioni precolombiane.

A tal riguardo stime precise sono impossibili, ma sembra sempre più plausibile che alcune popolazioni abbiano subito un tracollo persino dell’80% o del 90%. Le stragi scientemente perpetrate dai vari Cortés, Alvarado, Pizarro, Almagro sul campo di battaglia, d’altro canto, furono determinanti nella crisi dei sistemi politici precolombiani e al contempo irrilevanti nell’andamento demografico complessivo. Anzi, come acutamente osservato da David Abulafia nel suo recente The Discovery of Mankind. Atlantic Encounters in the Age of Columbus (2008), il collasso delle popolazioni indigene fu per i conquistatori accadimento tanto imprevisto quanto sgradito, poiché esso costituiva un ostacolo rilevante allo sfruttamento economico delle terre conquistate: problema cui, come noto, si pose rimedio tramite la massiccia importazione di manodopera schiavile dall’Africa, secondo una politica approvata inizialmente dallo stesso Las Casas.

Il collasso delle popolazioni precolombiane fu, pertanto, parziale conseguenza del sistema di sfruttamento imposto dai conquistatori: e la distruttività di tale sistema fu amplificata sia dalla volontà di conseguire guadagni immediati, spesso tradotti in un’economia di rapina (tipica, ad esempio, della prima fase della conquista spagnola, cui poi subentrò un efficace sistema amministrativo); sia dalla percezione da parte degli europei di agire in uno spazio anomico. Un contesto lontano dalle leggi della madrepatria ed in cui, al contempo, le regole delle società locali (percepite come barbare, se non degeneri) non si applicavano agli invasori. Tale conclusione coincide peraltro con la diagnosi avanzata da Las Casas già nel 1552 con la sua celebre Brevísima relación de la destrucción de las Indias, in cui si imputava l’annientamento degli indios proprio alla spietata avidità degli spagnoli, non astretta da alcuna legge civile o scrupolo morale.

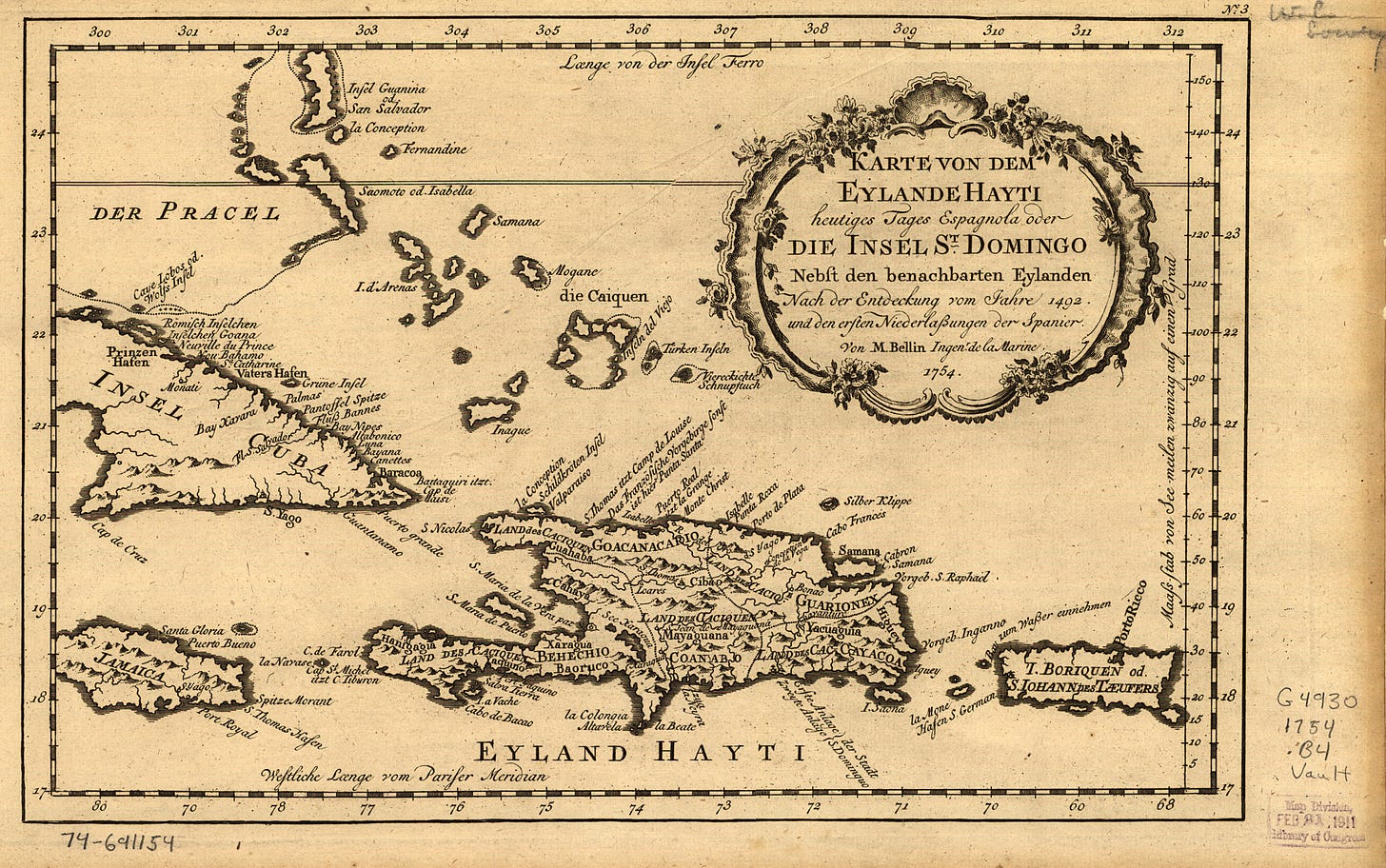

Ironico che questa stessa Relación, per il suo essere prodiga di dettagli (non sempre verificabili) sulle nefandezze dei conquistatori, sia al contempo la fonte maggiormente citata da Zinn per giungere sbrigativamente alla conclusione opposta, ossia accreditare la teoria del genocidio: le fonti andrebbero non solo lette, ma anche comprese nello spirito oltre la lettera. La domanda che dovremmo porci è pertanto un’altra: in quale misura Colombo contribuì alla costruzione del sistema di sfruttamento coloniale spagnolo che entro il 1519 avrebbe distrutto i nove decimi delle popolazioni Taíno di Hispaniola, Cuba e Puerto Rico, costringendone i miseri resti all’assimilazione agli europei? La domanda, premetto, è imbarazzante poiché proietta ombre inquietanti su di una figura sin troppo mitizzata da una certa vulgata storica, senza approdare al contempo ad alcuna incontrovertibile certezza in un senso o in un altro. Una situazione affatto inconsueta per la ricerca storica, laddove essa si deve misurare con la contraddittorietà, la parzialità e la frammentarietà delle fonti a disposizione.

L’azione di governo esercitata da Colombo sui territori nuovamente scoperti è sempre stata considerata nel complesso un fallimento: uno per lungo tempo ascritto – in mancanza di documentazione probante – ad un insieme di incompetenza e assenteismo. Pesava la pervicacia dell’Ammiraglio nell’esercitare i poteri connessi alle cariche di viceré e governatore generale (attraverso i fratelli Diego e soprattutto Bartolomeo, quest’ultimo investito della carica di adelantado) riconosciutegli dalle Capitolazioni di Santa Fe stipulate con la Corona, mentre egli seguitava a dedicarsi a nuovi viaggi di esplorazione.

Le condizioni dei primi insediamenti dell’Hispaniola erano particolarmente difficili. I coloni furono presto ridotti all’inedia, perseguitati dalle malattie e inclini alla sedizione. A fronte della ribellione di molti dei suoi (fra cui personalità di spicco come Francisco Roldán, già alcalde della città di La Isabela) e della continua emorragia di coloni decisi a fare ritorno in Spagna perché scontenti dell’operato dell’odiato clan dei genovesi, Colombo invocò più volte l’invio da parte della Corona di un giudice che si facesse carico dei procedimenti in loco. Queste richieste furono infine esaudite dai sovrani, anche se non nel modo che l’Ammiraglio si sarebbe atteso. Nel 1500 approdò infatti a Santo Domingo frey Francisco de Bobadilla, comendador dell’Ordine di Calatrava, armato di lettere patenti che lo investivano del governo della colonia e lo nominavano inquisitore, con l’ordine di ripristinare l’ordine e condurre una pesquisa (ovvero un’inchiesta) circa le accuse di malgoverno rivolte a Colombo e ai suoi fratelli.

Non è chiaro se Bobadilla si conducesse entro i limiti dei poteri di cui era stato investito giacché, ad ogni buon conto, nelle lettere che egli recava non si faceva cenno della destituzione di don Cristóbal dalle predette cariche; ma sta di fatto che l’inquisitore procedette all’arresto dei tre Colombo e, avviata l’istruttoria ed escussi i testimoni, redasse il fascicolo dell’inchiesta di cui inviò copia in Spagna assieme ai prigionieri. Poiché l’unica altra copia di questa inchiesta scomparve con lo stesso Bobadilla due anni dopo, nel terribile naufragio della flotta del 1502, la trascrizione trasmessa alla Corona era la sola sopravvissuta.

Las Casas diede mostra di conoscere il documento e di essersene servito, sunteggiando nella sua Historia de las Indias i principali capi di imputazione rivolti all’Ammiraglio ma – oggi sappiamo – anche omettendo alcuni dettagli imbarazzanti che avrebbero potuto screditarne la memoria. A seguito del perdono di Colombo da parte dei monarchi spagnoli, di questo faldone si smarrirono le tracce ed esso fu considerato perduto sino alla sua clamorosa riscoperta nell’archivio di Simancas pochi anni or sono, ad opera di Consuelo Varela e Isabel Aguirre (che nel 2006 ne hanno curato un’edizione estesamente introdotta e commentata, di cui qui mi servo: La caída de Cristóbal Colón: El juicio de Bobadilla).

Ora che disponiamo nuovamente dell’incartamento originale, possiamo appurare che le accuse mosse all’Ammiraglio furono sostanzialmente tre: se egli avesse meditato di opporsi alla destituzione, e d’imprigionare a sua volta Bobadilla, sollevando in armi i suoi fedelissimi fra gli spagnoli ed i cacicchi indios suoi alleati; se egli avesse commesso irregolarità nell’amministrazione della giustizia, comminando pene arbitrarie e di inusitata durezza; se egli si fosse opposto alla conversione degli indios.

Ciascuna delle tre accuse meriterebbe una lunga e delicata disamina, soprattutto in considerazione dell’estrema parzialità della fonte di cui ci si serve. Dei circa 300 uomini che nel 1500 costituivano la colonia spagnola, Bobadilla convocò soltanto 22 testimoni, tutti uomini ostili ai Colombo, più qualche loro fedelissimo così compromesso col passato regime (è il caso di Rodrigo Pérez, luogotenente dell’Ammiraglio) da avere molto da guadagnare dallo smarcarsene col rendere testimonianze particolarmente incriminanti. La problematicità del dossier, la necessità che esso venga valutato in trasparenza sceverando, per quanto possibile, i secondi fini dei testimoni e di chi ne sollecitava le dichiarazioni, deve essere sempre tenuta a mente. Ma in merito al quesito che ci siamo posti – se ed in quale misura Colombo contribuisse alla costruzione del sistema di sfruttamento dei nativi – il punto che ci interessa è soprattutto l’ultimo, riguardante la conversione degli indios. Esso non riflette una semplice apprensione dei reali di Spagna per la salute spirituali dei loro nuovi sudditi: gli indiani non convertiti potevano infatti essere ridotti in schiavitù, ed eventuali ostacoli frapposti da Colombo all’opera portata avanti dai frati missionari si sarebbero spiegati alla luce della determinazione dell’Ammiraglio a spremere sino all’osso il capitale umano dell’Hispaniola, traendo dal commercio degli schiavi un utile esorbitante dalle stringenti condizioni poste dalla Corona. Tale era il sottotesto della domanda posta dall’inquisitore.

Sgombriamo innanzitutto il campo da un possibile equivoco: Colombo, in linea con gli orientamenti della società del tempo, non era affatto contrario all’istituto schiavile, tutt’altro. Nel corso del suo soggiorno portoghese – e della sua sfortunata esperienza come mercante di base a Madeira – egli aveva avuto modo di apprezzare la natura estremamente lucrosa del commercio degli schiavi africani gestito dai portoghesi attraverso le feitorias fondate lungo la costa dell’Africa occidentale ed era incline ad importare (almeno in parte) il modello nelle colonie spagnole. Questo progetto di massima assurse però a necessità allorquando la Hispaniola si rivelò ben povera del tanto agognato oro, costituendo il pregiato legno dell’albero brasil l’unica rilevante risorsa dell’isola; i proventi derivanti dalla coltivazione della canna da zucchero vi si sarebbero aggiunti solamente in un secondo tempo.

Colombo aveva bisogno di presentare ai reali di Spagna l’esplorazione e la colonizzazione dei nuovi territori come un affare lucroso, perché potesse continuare a goderne il necessario appoggio. A maggior ragione in considerazione dello scarso entusiasmo suscitato dall’impresa delle Indie e del relativo depauperamento del regno di Castiglia (causato tanto dalle spese sostenute per la conquista di Granada, quanto dal contraccolpo economico provocato dall’espulsione degli ebrei). Al contempo, poiché le predette Capitolazioni di Santa Fe del 17 Aprile 1492 gli accordavano un decimo di tutte le ricchezze che sarebbero state estratte dai nuovi possedimenti, egli era anche motivato dal desiderio di cavare da quella impresa un guadagno personale.

I testimoni escussi da Bobadilla sono concordi nel presentarci un Colombo particolarmente venale ed uso a multare per forti somme di denaro i pochi coloni abbienti sulla base dei più speciosi pretesti; ma è pur vero che i primi anni della colonia di Hispaniola furono segnati da una disperata povertà, dimostrata dal fatto che i Colombo stessi furono sempre in grave difficoltà nel saldare le paghe degli uomini alle loro dipendenze per mancanza di liquidità. Gli schiavi costituivano una buona soluzione, ma all’adozione di un simile espediente si frapponevano – come accennato – le direttive reali, che imponevano che potessero essere ridotti in schiavitù solo quei nativi che fossero stati catturati in una giusta guerra: ad esempio, se ribelli alla sovranità reclamata dalla Corona su quei territori.

Il problema, apparentemente insolubile, venne sciolto in occasione del secondo viaggio colombiano, allorquando l’Ammiraglio fece ritorno nel 1493 al forte di Navidad e, invece della fiorente colonia che si aspettava di trovare, posò gli occhi su di un cimitero. Convenientemente addossata la responsabilità dell’eccidio ai Taínos (e tralasciato il ruolo delle lotte intestine fra i coloni, e dei saccheggi ai danni dei nativi, nel collasso di quel primo insediamento), si imponeva infine agli spagnoli il gradito obbligo di condurre spedizioni di rappresaglia contro i colpevoli, ora in aperta ribellione all’autorità reale; e con la necessità di ricondurli all’obbedienza, si profilava l’opportunità di ridurre in schiavitù i prigionieri che fossero caduti in loro potere.

Da quel momento e sino al 1499 il numero di indios fatti schiavi crebbe ininterrottamente sino a raggiungere la ragguardevole cifra di 1.500, contando solo quelli deportati in Spagna per essere venduti a nome di don Cristóbal e degli altri coloni cui era stato permesso di prendere parte al traffico; è lecito presumere che in quest’ultimo caso gli indios messi in vendita fossero, almeno in parte, gli stessi ceduti dai fratelli Colombo ai coloni a titolo di compensazione per le paghe non corrisposte. Al progressivo fiorire di questo traffico, tuttavia, si accompagnarono i mai sopiti scrupoli legali e morali opposti da Ferdinando e Isabella.

Già in occasione del primo carico di circa 50 schiavi approdati a Siviglia nel Febbraio del 1495, infatti, i reali scrissero all’arcidiacono Juan Rodríguez de Fonseca, allora vescovo di Badajoz ed influente consigliere di corte, perché trattenesse la somma derivante dalla loro vendita in attesa del pronunciamento di un collegio di teologi e canonisti sulla liceità della tratta; ed in tale decisione essi rimasero fermi a dispetto delle rimostranze e delle insistenze di Colombo, ovviamente impaziente di vedersi liquidata la decima parte del ricavato accordatagli dalle Capitolazioni.

Senza addentrarsi minutamente nelle titubanze e nei ripensamenti che segnarono nei cinque anni successivi la condotta della Corona – peraltro sempre tempestata dalle missive dell’Ammiraglio perché si desse definitiva sanzione alla tratta – basterà notare che nel 1500, contestualmente all’emissione delle lettere patenti che nominavano il Bobadilla al governo della colonia, i monarchi ordinarono la liberazione ed il graduale rimpatrio di tutti gli indios che fossero stati introdotti sino ad allora in Castiglia per ordine dell’Ammiraglio.

Quantomeno la regina Isabella aveva preso risolutamente posizione contro la tratta degli schiavi, posizione ribadita nel testamento del 1504 in cui si proclamava l’inviolabilità nella persona e nei beni dei propri sudditi indiani: era il punto di inizio di una legislazione – che veementi rimostranze avrebbe suscitato nei colonizzatori – destinata a snodarsi attraverso le Leyes de Burgos del 1512 sino ad approdare alle Leyes Nuevas promulgate da Carlo V nel 1542, colle quali la proibizione a schiavizzare gli indios era fatta assoluta, con ciò escludendosi anche la causa della giusta guerra. Non sarebbe stato il sistema schiavistico, inizialmente divisato da Colombo sul modello portoghese, quello attraverso il quale si sarebbe perseguito lo sfruttamento economico delle Indie col suo carico di tragedie umane; esso sarebbe passato più tosto attraverso istituti (ed il loro abuso) come quello costituito dalle encomiendas e, a partire dalle succitate leggi del 1542, mediante le corvée sancite dal meccanismo del repartimiento.

Benché perdonato dai sovrani e reintegrato in parte dei privilegi accordatigli dalle Capitolazioni, la parabola di Colombo come «socio monopolista» (l’espressione è della storica Consuelo Varela) della Corona poteva dirsi conclusa; egli non avrebbe più avuto alcun ruolo nell’amministrazione dei territori che aveva scoperto. L’architettura politica ed economica che nell’arco di otto anni aveva tentato di imprimere all’Hispaniola, governata con pugno di ferro, era destinata a rimanere lettera morta. Colombo avrebbe intrapreso nel Nuovo Mondo un ultimo e disastroso viaggio, il quarto del 1502-04; ma in qualità di solo Ammiraglio del Mare Oceano, ufficio ormai svuotato di ogni sostanziale prerogativa e destinato a trasmettersi ai successori come mero titolo onorifico. Per certo egli ebbe la soddisfazione di veder destituito il suo persecutore, Francisco de Bobadilla, e stralciata l’inchiesta che recava il nome dell’inquisitore. A tal proposito la rapidità con cui le accuse a suo carico scivolarono nel dimenticatoio, pur senza che egli venisse reinsediato nelle cariche precedentemente detenute, ha indotto almeno un valente storico colombista come Paolo Emilio Taviani a sostenere che l’intero affaire fosse stato architettato dai monarchi per liberarsi di un socio oltremodo scomodo: uno cui il contratto sottoscritto incautamente dalla Corona concedeva troppo potere.

La scoperta dell’America si stava traducendo in un processo di assoggettamento e colonizzazione troppo vasto perché potesse essere gestito dalla mano e secondo gli interessi di un solo uomo. Una simile interpretazione ha qualche fondato merito storiografico, ad iniziare dal tenere in debito conto il ruolo ancillare del potere giudiziario nelle monarchie della prima età moderna: le inchieste, soprattutto quando sono a carico dei grandi del regno, seguono di consueto il giudizio invece di precederlo, configurandosi come strumenti per mandare ad effetto una caduta già lungamente meditata e decisa. Pure, se questo fu il caso di Colombo, sembrerebbe al contempo potersi ravvisare della sostanza nelle accuse raccolte dal Bobadilla.

L’implacabile determinazione con cui i fratelli Colombo perseguirono la propria ascesa sociale, curarono i propri interessi e perseguitarono i propri nemici ci restituisce dei profili umani in linea colla morale del tempo, personalità le cui azioni non si distaccano dalla media di altri grandi interpreti della politica rinascimentale. Dalle testimonianze spicca ad esempio la ferocia con cui essi misero a tacere i propalatori di voci sulle loro umili origini, la cui natura sediziosa potrà essere pienamente apprezzata soltanto tenendo a mente che i Colombo agivano in una società rigidamente gerarchizzata, in cui l’attitudine al comando e il diritto ad esercitarlo sugli altri erano solitamente una questione di lignaggio.

L’Ammiraglio fu sicuramente personalità complessa e sfaccettata, se si procede a liberarla dall’idealizzazione bidimensionale del navigatore eroico in cui l’ha costretta una certa storiografia novecentesca; ma che potesse essere spregiudicato schiavista ed uomo di profonda pietà religiosa, uno aduso a firmarsi come Christus ferens ed al contempo attento a curare il proprio particulare (per dirla con Machiavelli) costituisce una contraddizione insanabile solamente per la sensibilità di noi contemporanei. A maggior ragione se si considera che financo per un intellettuale profondamente simpatetico verso la causa dei nativi, quale Las Casas era, gli indios rimanevano pur sempre uomini affetti da una condizione di minorità che poteva essere redenta solo alla luce della conversione, sotto la paterna guida del re di Spagna e della Chiesa universale. Che il vescovo di Chiapas sia stato da certuni – non da ultimo Howard Zinn – malinteso come il precursore di un certo terzomondismo nella sua critica corrosiva del colonialismo spagnolo, costituisce un grave errore di prospettiva storica non meno dello stimare Colombo un genocida.

Malauguratamente un’epoca di culture wars come la nostra, abituata a brandire giudizi di valore assoluti e schiacciata su di una contemporaneità così priva di prospettiva di lungo periodo da diventare claustrofobica cronaca della quotidianità, si trova nelle peggiori condizioni intellettuali possibili per tentare anche solo di recepire la complessità. Non desta pertanto sorpresa che la modalità scelta da intellettuali ed educatori per ripercorrere la vicenda colombiana – uno dei passaggi fondamentali nella genesi della modernità – sia oggidì quella del processo a Cristoforo Colombo, con tanto di contraddittorio inscenato fra le parti.

È il caso del processo condotto il 12 ottobre 2017 dall’attore Mario Pirovano (difesa) e dallo scrittore Jacopo Fo (accusa); è, ancora, il caso dell’analogo processo inscenato l’11 ottobre del 2019 alla Hardy Middle School di Washington D.C. a cura di Bill Bigelow, insegnante e condirettore dello Zinn Educational Project. In tutti questi casi – e specialmente nei programmi educativi – l’intento esibito è quello di stimolare il pensiero critico dei partecipanti: soprattutto degli studenti alle prese con «il ruolo che la colonizzazione ha giocato e continua a giocare in una storia difficile» e «con i molti fattori che causano le brutalità storiche» (ci informa in un articolo entusiasta la dott.ssa Cierra Kaler-Jones, PhD ed autoproclamata social justice educator).

Duole dover dissentire dal prof. Bigelow e dalla dott.ssa Kaler-Jones: la necessità, propria del processo penale, di stabilire delle verità oltre ogni ragionevole dubbio e di identificare univocamente un colpevole od un innocente costituiscono un modello epistemologico mortificante la complessità storica perché subordinato ad un intento assiologico. In altri termini, la conoscenza di Colombo non è finalizzata alla sua comprensione, ma assoggettata alla formulazione di un giudizio di valore: Colombo non può che essere buono o cattivo in quanto colpevole od innocente. Un simile approccio risulta mortificante delle dinamiche evolutive di una società e finisce per ripercuotersi negativamente anche sulla capacità di leggere criticamente il nostro presente. Capacità ulteriormente compromessa dall’anacronistica pretesa di giudicare secondo i nostri principi morali le differenze intercorrenti fra la nostra società e quella di cinque secoli fa: differenze prevedibilmente stridenti.

Giudicare, lo si è detto, non è comprendere: non stupisce che l’esperimento processuale condotto dalla Hardy Middle School, in cui Colombo è stato processato per omicidio, si sia concluso con una condanna a morte (condanna, si presume, eseguita in effigie). Ironia della storia, giudicare invece di comprendere era anche l’atteggiamento proprio degli intellettuali spagnoli alle prese con l’alterità assoluta costituita dalle popolazioni precolombiane ed il giudizio di questa alterità non poteva che portare a condanne altrettanto assolute. È il caso di quella pronunciata dal filosofo aristotelico Juan Ginés de Sepúlveda, per il quale gli indios erano homunculi la cui pratica dell’antropofagia e del sacrificio umano li poneva non tanto e non solo al di fuori del consorzio umano, ma addirittura al di fuori del diritto di natura. Tzvetan Todorov, a conclusione del suo libro sulla conquista dell’America, espresse chiaramente che era sua intenzione “che venisse ricordato quel che può accadere se non si riesce a scoprire l’altro”. Negli ultimi dieci anni, purtroppo, ci siamo incamminati lungo questa strada.