Courtroom Sketch Artist: quei disegnatori dal tribunale che raccontano la storia delle persone

La giustizia fotografata ha meno potenza di quella dei disegnatori giudiziari. Una tradizione che negli Stati Uniti esiste dalla caccia alle streghe del 1692.

Seguendo gli sviluppi del processo Bataclan, che vede a processo i protagonisti degli attentati parigini del 13 novembre 2015, ci siamo riabituati a vedere con frequenza l’interno del tribunale ritratto negli schizzi dei dessinateurs judiciaires, i disegnatori giudiziari. Là dove le telecamere e le macchine fotografiche non sono concesse, attraverso i tratti di matita abbiamo osservato i cambiamenti sul volto di Salah Abdeslam, unico sopravvissuto del commando terroristico. Come in Francia, e diversamente dall’Italia dove invece basta il permesso del giudice, diverse giurisdizioni vietano di filmare o scattare fotografie all’interno dei tribunali. Hong Kong, il Regno Unito (dove è vietato anche disegnare, a udienze in corso) e notoriamente gli Stati Uniti.

La Libreria del Congresso tiene in archivio oltre 12.500 schizzi di processi che vanno da quello sul Putsch di Monaco nel 1923 ai giorni nostri. Recentemente, ha scritto il New York Times, ne sono stati acquistati di nuovi relativi al pestaggio di Rodney King nel 1991.

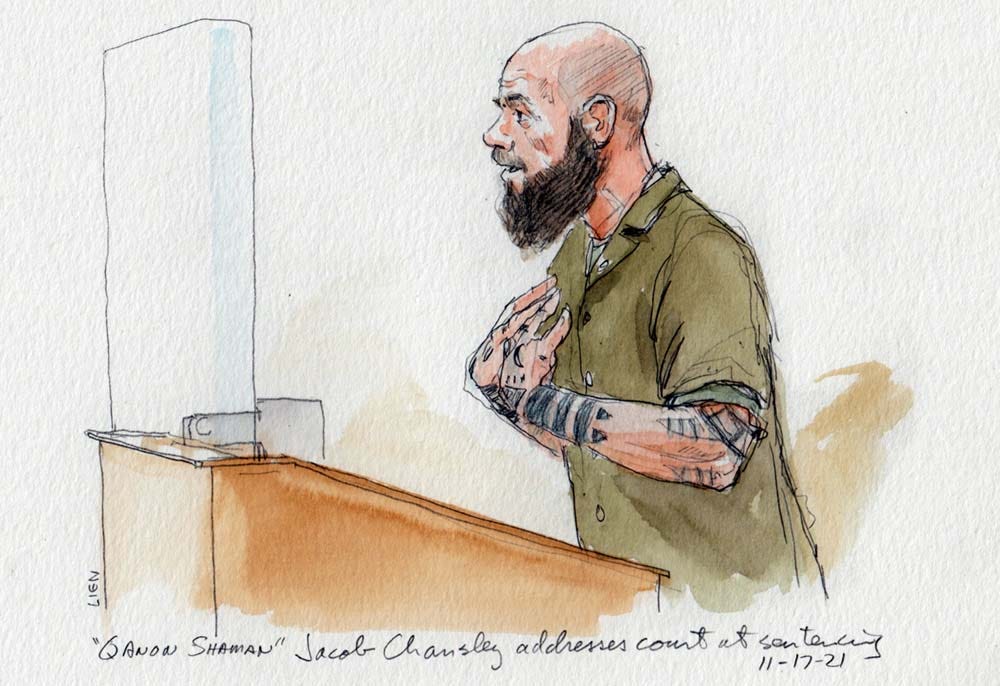

Dato che le riprese nelle corte federali sono vietate dal 1946, i disegni dall’aula sono la testimonianza visiva più diretta di molti processi che hanno fatto la storia. Opere che hanno un valore di testimonianza e di mercato, dato che le più celebri vengono rivendute a cifre da diversi zeri in base alla popolarità degli autori. Uno dei courtroom sketch artist più noti è sicuramente Arthur Lien, che sul proprio blog e account Twitter (dall’eloquente nome utente CourtArtist) posta spesso il proprio lavoro, come il ritratto del cosiddetto “Sciamano QAnon”, Jacob Chansley.

La tradizione dei disegni dal tribunale viene fatta risalire almeno al processo contro le streghe di Salem nel 1692 in Massachusetts. Già allora dunque vedere quello che avviene dentro i tribunali – e non fuori - era ritenuto utile e necessario. La comunicazione umana ha una potenza fisica, oltre che verbale. Ecco perché l’immagine – disegnata o in fotografia – è un potente strumento di rivendicazione della giustizia. Voglio denunciare un reato? Te lo mostro. Voglio convincerti dell’importanza di una battaglia? Ti faccio vedere le conseguenze.

Gli scatti degli Stati Uniti degli anni Venti e Trenti del Novecento, di cui la fotografa Dorothea Lange fu principale esponente, hanno forse saputo denunciare la miseria e la depressione che facevano da contorno al sogno americano meglio di qualunque articolo di giornale. Ancora ai giorni nostri i progetti originali dedicati al mondo giudiziario – per denunciare le violenze in carcere, documentare la vita prima della pena di morte, raccontare le storie di chi entra ed esce dai tribunali - non mancano.

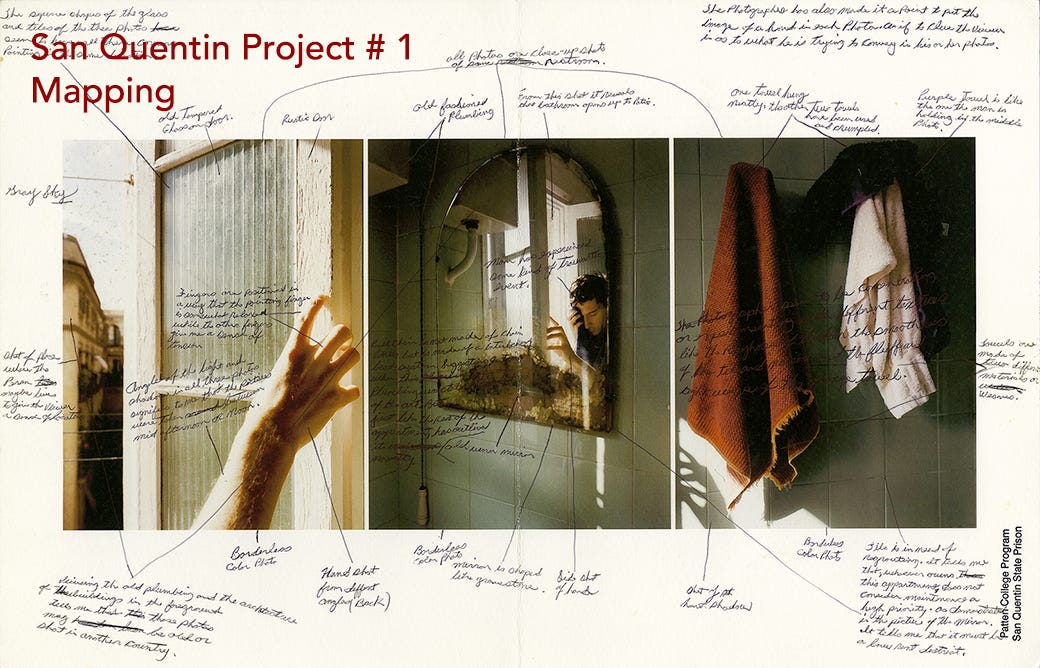

Penso a Zora Murff, che in “Corrections” alterna ritratti dei detenuti in carcere e dettagli di vita quotidiana in cella, tra canestri di basket, ventilatori e vetri rotti, costruendo un inventario delle giornate prive di libertà che è quasi patinato. O ancora, penso a Nigel Poor che dopo aver iniziato a lavorare come volontario nella prigione di Stato di San Quentin, in California, ha ideato The Archive Mapping Project per commentare insieme ai detenuti di oggi delle foto d’archivio del carcere degli anni Cinquanta e Ottanta.

Guardo questi bei progetti fotografici pieni di talento e compassione e mi chiedo, sappiamo ancora empatizzare con le immagini? Oppure, sommersi da una dieta dell’immagine digitale e dalla bulimia dei social media, abbiamo perso interesse in quelle immagini? Serie tv, film, feed di Instagram con l’hashtag #alcatraz… Abbiamo visto troppo per riuscire a separare – emotivamente – la fiction dalla realtà?

Io sono naturalmente sensibile al potere della fotografia. Eppure, gli schizzi del processo Bataclan mi hanno colpita più di quanto avrebbero fatto le foto di quella stessa aula. Hanno qualcosa di rudimentale, diverso e autentico. Forse il racconto più d’impatto è quello che sa sorprendere l’occhio pigro dello spettatore. Una riflessione dovuta per amore della giustizia. Per amore dell’utile e del necessario.

I carteggi di Jefferson sono e rimarranno sempre gratuiti. Se vuoi sostenere il lavoro della redazione…