Come l'hip-hop made in USA ha riscritto Trump

Da icona del sogno americano a bersaglio dei rapper: Donald Trump continua a risuonare, nel bene o nel male, nelle barre di un Paese che non smette di dividersi.

C’è un eco ridondante nei beat americani degli ultimi anni. Il nome Donald Trump rimbalza come un sample fuori tempo, e se ne negli anni Ottanta o Novanta era percepito come un jingle del sogno capitalista, oggi sembra essersi trasformato in un loop senza fine di rabbia, illusione e disincanto.

Prima di diventare il 45esimo e 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America e una delle personalità politiche più divisive del nostro tempo, The Donald era già una presenza fissa nei testi rap/hip-hop. Veniva citato da Nas, Raekwon e persino da nomi controversi come P. Diddy – al secolo Sean Combs, recentemente condannato a scontare quattro anni di carcere per favoreggiamento della prostituzione – e rappresentava l’emblema di un’America fatta di grattacieli, champagne e Rolls Royce. Nel 1989, i Fat Boys cantavano “Boy, I got money like Donald Trump”, mentre Ice-T si vantava di “uscire e spassarsela” con il tycoon. Non era apertamente un endorsement politico, ma sicuramente l’utilizzo di un nome che condensava un’idea distorta di lusso, successo e potere. Per un movimento musicale, sociale e (anche) culturale nato in seguito a un block party nel Bronx nel 1973, evocare Trump significava mostrare di aver conquistato lo stesso status dei miliardari bianchi.

Secondo un articolo pubblicato da XXL Magazine, fra il 1989 e il 2016 Trump compare in oltre 318 versi di brani rap, la maggior parte in senso positivo o neutro. Perfino Bun B, nel pieno degli anni Novanta, scrisse: “Fuck Black Caesar, n****s call me Black Trump”. Oggi il rapper texano ha dichiarato di essersi pentito di quella barra, ma resta il segno di quanto l’allora imprenditore venisse percepito come un modello a cui aspirare. Poi è arrivato l’ingresso in politica. La svolta avviene nel 2011 con il movimento cospirazionista Birther contro Barack Obama, in cui Trump mette in dubbio la cittadinanza del primo Presidente afroamericano. Il culmine dell’ascesa trumpiana, tuttavia, viene raggiunto con l’annuncio della sua candidatura alla Casa Bianca nel 2015: Donald diventa il volto del suprematismo bianco, della retorica anti-immigrati e di un’America che molti rapper sentono profondamente ostile alla propria esistenza.

Basti pensare che solo tra il 2015 e il 2016 viene citato in ben 83 canzoni.

La risposta del Gotha del rap non tarda ad arrivare: YG e il compianto Nipsey Hussle pubblicano la collaborazione FDT (Fuck Donald Trump), corredandola di un audio di un gruppo di attivisti neri espulsi da uno dei suoi comizi, convertendola in un inno di protesta. Eminem, ai BET Hip-Hop Awards del 2017, lancia un freestyle virale: “We better give Obama props / ‘Cause what we got in office now is a kamikaze / That’ll probably cause a nuclear holocaust”. Anche Ice Cube, con la sua Arrest the President del 2018, invita apertamente gli USA a processare Trump per il suo operato. A corroborare le loro voci, ci pensano altrettante leggende: da Jay-Z a Cardi B, passando per Kendrick Lamar e Meek Mill. I palcoscenici e i microfoni iniziano a essere utilizzati come strumenti tangibili per denunciare politiche razziste e disuguaglianze all’interno del tessuto sociale statunitense.

Alcuni artisti, sorprendentemente, scelgono vie alternative. Lil Wayne è stato ospitato alla Casa Bianca, i cosiddettii “MAGA Rappers” - Forgiato Blow, Shawn DVS 7.0, Kodak Black, per citarne alcuni - lo hanno sostenuto sui social e durante i suoi comizi - ma il caso più clamoroso è forse quello di Ye (Kanye West) che nel 2018 si presenta nello Studio Ovale con il cappellino MAGA e dichiara che indossarlo è un modo per ridare un nuovo significato a uno slogan visto come motivo di divisione e conflitto.

Nel brano Ye vs. the People, in dialogo con il collega T.I., difende il suo gesto come provocazione politica: “I took it, wore it, rocked it, gave it a new direction”. T.I. gli risponde contestualmente e senza troppi giri di parole: “You’re representing the same views as white supremacy”. Se per la maggioranza dei musicisti Trump è il nemico, alcuni vedono in lui una sorta di deal maker con cui negoziare per il proprio terreno di battaglia.

Il vero paradosso è che Trump stesso ha sempre saputo sfruttare al meglio un genere e un fenomeno socio-cultrale come l’hip-hop. Lo spiega molto bene il giornalista Gabriel Seroussi in un articolo per Rivista Studio, affermando: “Ha incarnato per molti la figura dell’hustler, uno che, impegnandosi duramente, è riuscito ad arricchirsi nella società americana. Questa figura ricopre un ruolo centrale nella retorica del rap americano e non solo. Si potrebbe dire infatti che l’essere hustler sia stato il modo con cui la comunità nera ha reinterpretato l’idea del sogno americano”. Dai cameo nei videoclip alla partecipazione ai programmi tv di culto della World Wrestiling Entertainment; dalle comparsate nei reality show fino all’uso non autorizzato di brani nei suoi comizi (la lista è lunghissima!), Trump ha coltivato la sua immagine pop proprio grazie a quella stessa cultura che lo ha pesantemente respinto nel corso delle sue campagne elettorali.

Su questa lunghezza d’onda – spiegandolo sapientemente – si muove anche il documentario Hip-Hop and the White House, diretto da Jesse Washington e prodotto da Andscape/Disney. In 58 minuti, guidati dalla voce del pioniere della trap Jeezy, viene mostrato come l’hip-hop non mai stato una mera colonna sonora di accompagnamento delle vite di milioni di americani sottorappresentati, bensì una parte attiva e vivace del dibattito politico. Inoltre, il documentario ricostruisce il rapporto fra rap e presidenze americane decennio dopo decennio: dal riconoscimento simbolico dei New York City Breakers, crew di break dancers invitata eccezionalmente alla Casa Bianca per il gala di insediamento di Ronald Reagan, fino alla storica elezione di Obama e alla conseguente frattura verificatasi con Trump. Un’ora scarsa non basta a rendere conto delle numerose contraddizioni interne all’hip-hop, delle differenze tra mainstream e underground, dei conflitti tra opportunismo e radicalismo. Le sfumature sono tante, forse troppe, ma rimane un documento prezioso per capire come la Casa Bianca non si sia mai veramente collocata al polo opposto di quell’universo, bensì è evidente quanto sia stata un interlocutore contraddittorio: a volte minaccioso, a volte seducente.

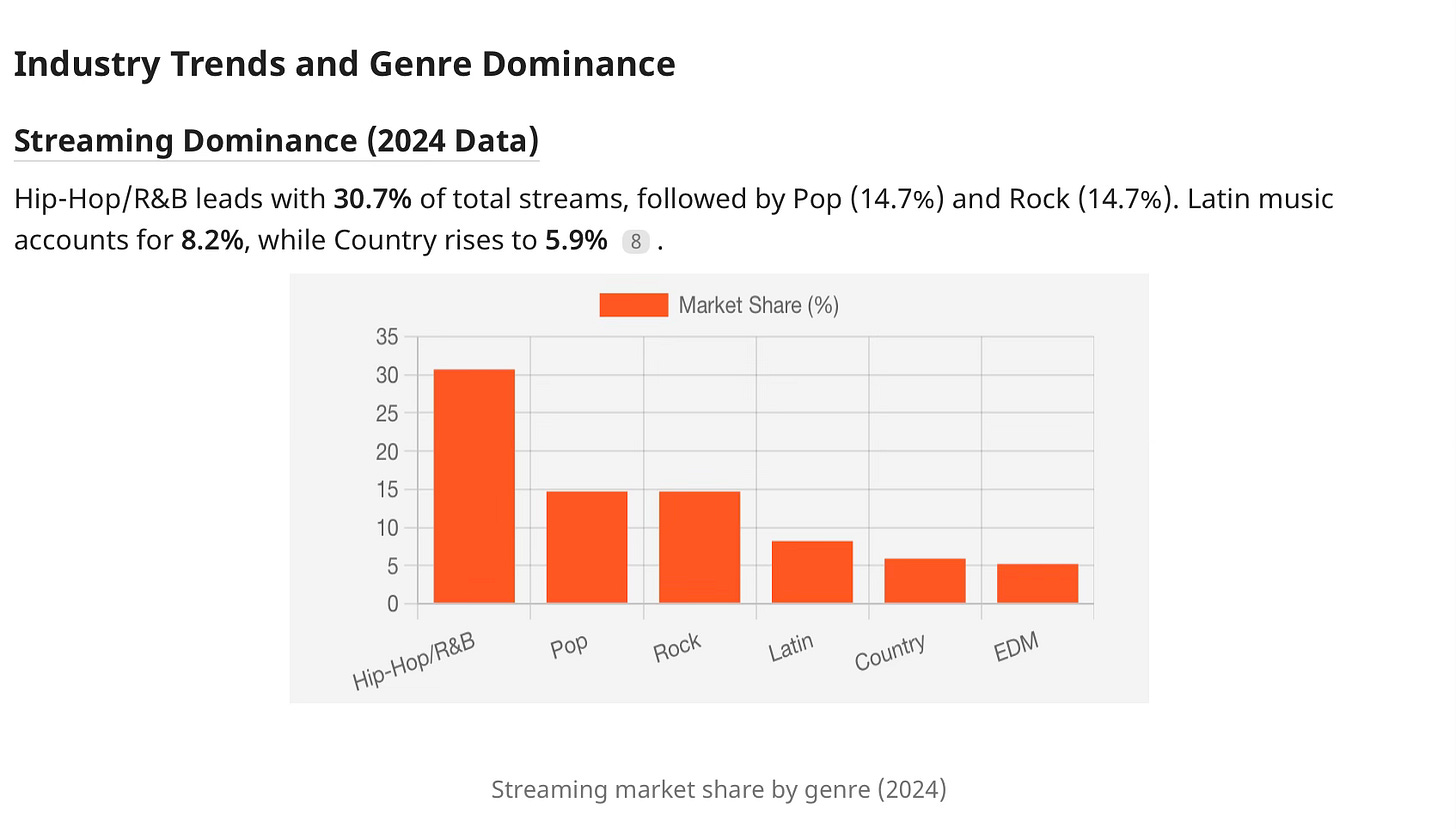

Si può dire che la relazione tra The Donald e il secondo genere musicale più ascoltato negli USA – e a livello globale, come riportato da SoundCamps tenendo conto dei dati ufficiali forniti da Spotify – sia fondata su una base comune: la ricerca dell’eccesso, dell’ostentazione, del culto dell’Io. Per il rap, l’ostentazione è rivalsa in un sistema che esclude; per Trump, invece, il consolidamento dei suoi privilegi di uomo bianco, di mezza età, ricco.

L’hip-hop ha bisogno di un antagonista per definire la propria voce; il Presidente continua ad aver bisogno del rap (e del dibattito che si alimenta intorno a esso) per rimanere un’icona pop. A distanza di diversi decenni, queste due facce della stessa medaglia continuano ad alimentarsi a vicenda, pur respingendosi e rimanendo al contempo i due volti del cosiddetto American Dream.