9/11 Memorial | Com'è cambiata la percezione dell'America nel mondo?

Passando da una guerra all'altra, il sostegno dell'opinione pubblica mondiale alle scelte di politica estera post-11 settembre da parte degli Stati Uniti è crollato dopo la solidarietà iniziale.

We confide in our own strength, without boasting of it; we respect that of others, without fearing it.

Lettera a William Carmichael e William Short, 30 giugno 1793

Buona giornata cari lettori,

Nel quarto giorno di approfondimento sull'11 settembre, parliamo del sostegno degli americani agli interventi all'estero.

Lo facciamo con gli esperti di Quorum-Youtrend, Giovanni Diamanti e Salvatore Borghese, che ci accompagnano dal consenso stellare per l’intervento in Afghanistan un mese dopo l'attacco alle torri per una delusione sempre più diffusa e bipartisan che ha portato a chiedere a gran voce il ritiro dall'Afghanistan, nonostante che i talebani fossero in forte ascesa, nuovamente.

Buona lettura!

La fulminea riconquista dell’Afghanistan da parte dei Talebani, avvenuta in seguito al ritiro delle truppe militari statunitensi, ha avuto forti ripercussioni sulla popolarità del Presidente Joe Biden. Anzi, questo episodio è stato di gran lunga – almeno fino a questo momento – quello che lo ha danneggiato maggiormente.

A dirlo sono i sondaggi: secondo la media ponderata realizzata dal sito FiveThirtyEight.com, dopo un lungo periodo di “luna di miele” seguito al suo insediamento, durante il quale il tasso di approvazione per Biden è stato superiore al 50% (mentre i giudizi negativi erano sotto il 40%), lo scorso agosto il trend si è bruscamente invertito.

Nei giorni immediatamente successivi a Ferragosto (giorno della presa di Kabul da parte dei Talebani) la popolarità di Biden è scesa sotto il 50%, e ad oggi risulta ulteriormente calata, attestandosi circa 5 punti al di sotto di tale soglia; per contro, la percentuale di elettori americani che bocciano il Presidente è salita al 48-49%.

Da sempre, la politica estera ha giocato un ruolo importante negli Stati Uniti, molto più che in Italia. In particolare, l’utilizzo della forza militare all’estero è stato un elemento in grado di segnare il destino – nel bene e nel male – dei Presidenti statunitensi cui è toccato in sorte di fare (o non fare) scelte di questo tipo. Non solo per quanto riguarda la popolarità in patria, ma anche per ciò che questi episodi implicano per il modo in cui vengono visti gli Stati Uniti nel mondo, in particolare nelle opinioni pubbliche dei Paesi alleati. Sotto questo aspetto, la storia recente è densa di lezioni, a cominciare da quella che riguarda proprio l’inizio dell’avventura americana in Afghanistan.

Ed è una storia che comincia esattamente 20 anni fa, come tutti sappiamo, con i tragici attentati dell’11 settembre 2001 che portarono gli Stati Uniti a invadere Kabul per rovesciare il governo dai Talebani, accusati di aver fornito supporto e ospitalità ai capi di Al Qaeda (tra cui Osama bin Laden).

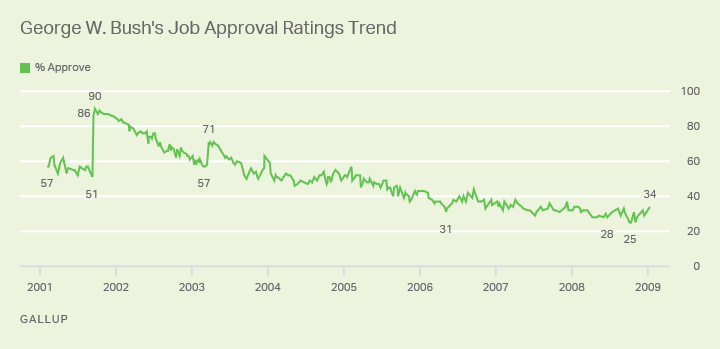

In quella fase storica, l’allora Presidente, George W. Bush, poté contare su un sostegno in patria quasi unanime. Prima degli attentati, il suo tasso di approvazione era alto, ma non elevatissimo (52% secondo la media di RealClearPolitics). Con l’11 settembre, la fiducia nei suoi confronti schizzò sempre più in alto, arrivando a superare l’80% nei 5 giorni successivi agli attentati e addirittura a sfiorare, dopo i primi bombardamenti delle forze statunitensi in Afghanistan, il 90%.

Si trattò, in quel caso, di un esempio da manuale dell’effetto rally ‘round the flag, che si verifica allorché una nazione si raccoglie intorno al proprio governo (la “bandiera”) nei momenti di grande crisi, prima di tutto di origine militare.

Un effetto di cui abbiamo nuovamente sentito parlare proprio nell’ultimo anno e mezzo, in seguito all’emergenza sanitaria che spesso ha “gonfiato” i consensi di governi nazionali (e locali) alle prese con le misure anti Covid. E che in occasione dell’11 settembre investì, sull’onda della solidarietà verso gli americani, anche i governi di moltissimi Paesi, membri della NATO o meno, ma non le loro opinioni pubbliche.

Una ricerca Gallup condotta in 37 Stati due settimane dopo gli attentati, infatti, mostrò come, salvo poche eccezioni (gli USA, naturalmente, ma anche India e Israele), in tutti i paesi monitorati la maggioranza dei cittadini interpellati fosse più favorevole a un processo di estradizione dei soggetti (terroristi) ritenuti colpevoli per gli attacchi, rispetto a un intervento militare vero e proprio; nel novembre dello stesso anno, a guerra ormai iniziata da un mese, circa i due terzi degli spagnoli e dei tedeschi chiedevano che gli Stati Uniti ponessero fine alle ostilità.

Ma, col passare degli anni, anche negli stessi USA il sostegno dell’opinione pubblica nei confronti dell’occupazione dell’Afghanistan sarebbe andato via via diminuendo. È interessante, a questo proposito, il confronto con un’altra vicenda simile, quasi parallela, ma per certi versi molto differente: quella dell’Iraq.

Dopo aver invaso l’Afghanistan in risposta agli attentati dell’11 settembre, con il sostegno maggioritario della comunità internazionale, nel 2003 gli Stati Uniti invasero anche l’Iraq, questa volta in nome del principio della “guerra preventiva”. La motivazione – ufficiale – alla base di questo atto militare era infatti quella di impedire al dittatore iracheno dell’epoca, Saddam Hussein, di utilizzare le armi di distruzione di massa di cui, secondo le accuse del governo americano, disponeva.

La dichiarazione di guerra all’Iraq fu inizialmente condivisa dagli americani: il 71%, secondo il Pew Research Center, condivideva la scelta di intervenire militarmente. Un sostegno che, almeno inizialmente, era maggioritario anche nell’opinione pubblica del principale alleato degli americani: quel Regno Unito che, fin dall’11 settembre 2001, il premier Tony Blair aveva schierato senza se e senza ma al fianco degli USA nella “lotta al terrore” (“war on terror”): in un sondaggio di YouGov il 58% dei sudditi di Sua Maestà approvava l’intervento in Iraq. Un tasso di approvazione che sarebbe sceso notevolmente soltanto un anno dopo, piazzandosi al 43%.

Anche in patria, a dire il vero, già in occasione della campagna per le elezioni presidenziali 2004, divenne chiaro come quella di invadere l’Iraq fosse divenuta una scelta molto divisiva: le armi di distruzione di massa non erano state trovate, e l’iniziativa americana era stata condivisa solo da alcuni paesi occidentali – il già citato Regno Unito, ma anche l’Italia di Berlusconi e la Spagna di Aznar – ma non da altri, come la Germania e la Francia (e non per motivi “politici”: se il cancelliere tedesco era all’epoca il socialdemocratico Schroeder, all’Eliseo vi era il conservatore neo-gollista Jacques Chirac).

In moltissime nazioni europee (e non solo) vi furono manifestazioni di piazza, in certi casi oceaniche, in cui la bandiera arcobaleno della pace divenne il simbolo della contrarietà a una guerra percepita come inutile e ingiustificata. Gli Stati Uniti, che dopo l’11 settembre erano stati sommersi dalla solidarietà internazionale, nel giro di due anni videro sgretolarsi quella solidarietà e assistettero al riaccendersi, in molti settori dell’opinione pubblica occidentale, di un sentimento anti-americano rimasto sopito sin dalla caduta del Muro e la fine della Guerra Fredda.

Durante la campagna elettorale del 2008, la contrarietà degli americani alla guerra in Iraq aumentò: da candidato, Barack Obama si spinse ad annunciare il ritiro delle truppe se fosse stato eletto presidente, e nel 2011 mantenne la promessa allorché – secondo un sondaggio ABC pubblicato sul Washington Post – ben il 78% degli elettori condivideva la scelta del ritiro. Scelta che, però, non portò ad un aumento significativo nei consensi verso Obama (i quali comunque conobbero una risalita, passando dal 42,5% al 44,9%).

Rispetto all’Iraq, l’orientamento degli americani sull’Afghanistan ha avuto un andamento molto più graduale. Soltanto nel 2014, secondo i dati Gallup, la percentuale di contrari alla permanenza delle truppe su suolo afghano ha superato quella dei favorevoli. Il sostegno all’opzione del ritiro – peraltro deciso e annunciato già dal predecessore di Biden, Donald Trump – negli ultimi anni si è fatto sempre più consistente.

Come riportato da Gallup, la quota di elettori americani che, in varie forme, si sono detti favorevoli al ritiro dei soldati USA (e addirittura convinti che l’invio delle truppe in Afghanistan sia stata un errore) aveva superato il 60% nel corso della prima metà del 2021.

Nel resto del mondo occidentale, e in particolare nei Paesi critici già sin dai tempi dell’invasione in Iraq, l’opinione pubblica si era mossa ancor più velocemente: in un sondaggio dell’agosto 2011 oltre 3 francesi su 4 si dichiaravano contrari all’intervento militare in Afghanistan. A 10 anni di distanza dall’11 settembre, dunque, il vasto consenso internazionale che aveva accompagnato l’invasione dell’Afghanistan come manifestazione di solidarietà per i sanguinosi attentati di New York e Washington era ampiamente venuto meno.

Da questi numeri, sembra si possa dire che non è stato il ritiro in sé ad aver scatenato le critiche (in patria ma anche all’estero) verso l’attuale Amministrazione USA. Si può anzi decisamente ipotizzare che, se la presa dell’Afghanistan da parte dei Talebani fosse avvenuta in modo più graduale e meno “caotico” – soprattutto per ciò che ha riguardato l’esodo di massa da Kabul di quasi tutto il personale occidentale (militare e non) e di tanti cittadini afghani in fuga dagli studenti coranici – il giudizio dell’opinione pubblica verso Biden sarebbe stato molto meno severo.

A cura di Giovanni Diamanti e Salvatore Borghese

Ha collaborato Francesco Intini